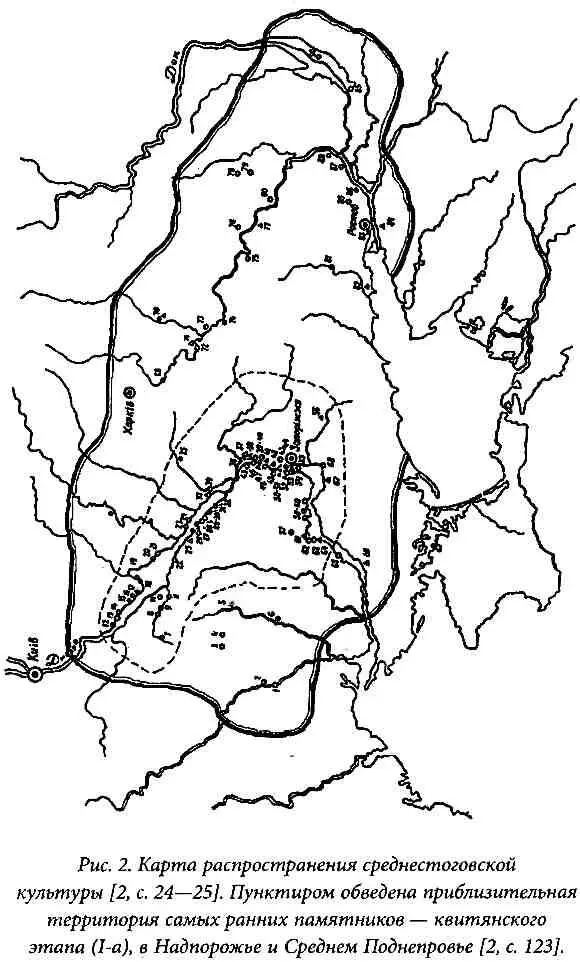

В настоящее время эта концепция по сути общепринята среди ведущих украинских специалистов, попала в Украине в обобщающие работы и учебники. Так, например, Ю. В. Павленко в своем учебнике для вузов пишет: «Не позднее первой половины VI тыс. до н. э. мелкий рогатый скот через Кавказ, а крупный через Балканы попадает в области Северного Причерноморья, Приазовья и Предкавказья, где для скотоводства были прекрасные предгорные, степные и лесостепные ландшафты. Соединение мелкого и крупного рогатого скота с доместифицированным не позднее рубежа V–IV тыс. до н. э. местными индоевропейскими племенами конем привело к созданию стада, оптимально приспособленного к местным экологическим условиям. А это, учитывая то боевое преимущество, которое давало овладение конем, обеспечивало широкую экспансию воинственных индоевропейских скотоводческих племен на просторах Евразии — от Западной Европы до северных областей Индии и Китая — в IV–II тыс. до н. э.» [7, с. 247–248]. В другом месте Ю. В. Павленко пишет: «Есть все основания соотносить реалии среднестоговской эпохи юга Восточной Европы и Предкавказья (прежде всего развитое коневодство и знакомство с медью) с лингвистическими данными позднего этапа существования индоевропейской общности» [267, с. 62].

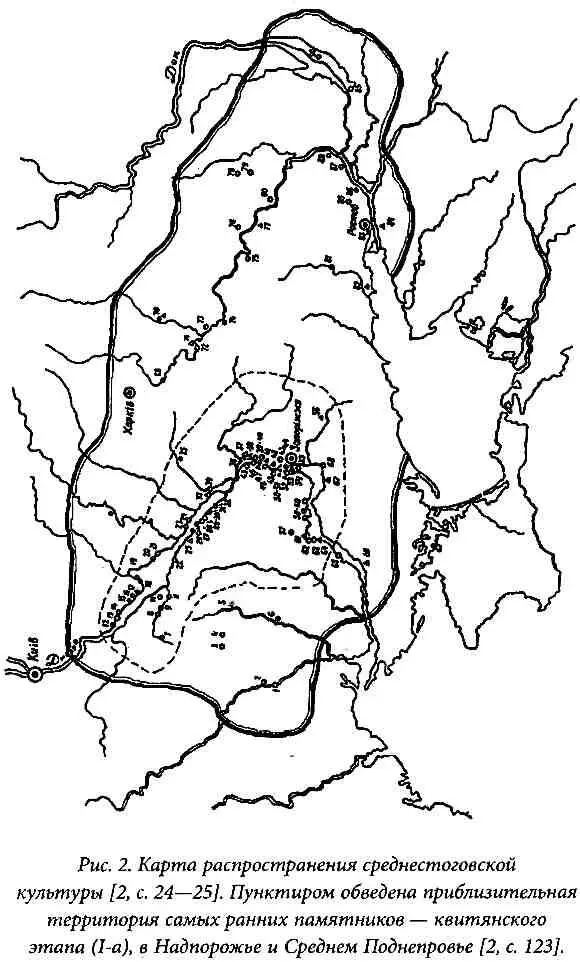

Эта же концепция изложена и в коллективной работе «Етнiчна iсторiя давньої Україны»: «В конце V — в первой половине IV тыс. до н. э. неспешное движение трипольского населения на восток было остановлено на линии Днепра в лесостепи и Южного Буга в степной полосе. В связи с этим трипольцы были вынуждены расселяться на север. Только в районе Киева им удалось несколько просочиться на Левобережье, между прафинно-угорским населением Полесья и позднеиндоевропейскими племенами лесостепи. С прафинно-уграми связывают носителей неолитической культуры ямочно-гребенчатой керамики, а с индоевропейцами — среднестоговско-хвалынскую культурно-историческую область. Таким образом, время расцвета энеолитических культур в IV тыс. до н. э. совпадает с взаимодействием на территории Украины по крайней мере трех крупных этнических массивов — прафинно-угорского, позднеиндоевропейского и трипольсько-кукутеньського» [8].

Другое дело, что и украинские специалисты обычно избегают четко говорить об одной лишь среднестоговской культуре как прародине индоевропейцев. Причем в особенности запутал проблему сам первооткрыватель среднестоговской культуры как исторического феномена Д. Я. Телегин: «С точки зрения этнической принадлежности носителей среднестоговской культуры мы были склонны связывать их с индоиранской языковой средой. Такого определения культурно-исторического места среднестоговской культуры мы придерживаемся и теперь» [2, с. 146]. На этой же позиции он остался и много позже [9, с. 36].

М. Гимбутас тоже писала об «областях Нижнего Дона и Волги» [5, с. 483]. В своей последней книге она прямо утверждает, что в отношении установления прародины индоевропейцев «крайний предел — волжский неолит и энеолит VI–V тыс. до н. э.», причем подчеркивает, что территорию Приднепровья индоевропейцы завоевали позднее [278, с. 435]. Дж. П. Мэллори также пишет о «причерноморско -каспийской прародине», причем подчеркивает: «Я лично считаю причерноморско-прикаспийскую гипотезу не наилучшей, но лишь «наименее худшей» из всех» [218, с. 79].

Все это дало право исследователю из Челябинска С. А. Григорьеву заявить: «При всей стройности этой концепции она не лишена весьма существенных недостатков. Главным из них является то, что эта теория никогда не существовала как единая развернутая система, являясь, скорее, неким общепринятым направлением мышления исследователей, занимающихся различными блоками этой проблематики. В результате почти не делалось попыток верификации отдельных блоков на совместимость друг с другом» [219, с. 2].

Таким образом, всесторонняя аргументация указанной выше «среднестоговской» концепции все еще отсутствует, т. е. не выполнены до конца условия заявленного нами первого постулата полноты и непротиворечивости. Можно сказать, что данный текст — это попытка завершающего обоснования Днепро-Донской (Украинской) концепции. Часть задачи состоит и в том, чтобы четко отмежевать ее от «поволжско-каспийской» гипотезы.

Когда эта книга уже была готова, пришли новые сведения — о том, что ситуация обострилась до абсурда: «Дж. Мэллори, на протяжении многих лет последовательно [так здесь было написано. — И.Р. ] отстаивая «степную» концепцию происхождения индоевропейцев, теперь радикально изменил свои взгляды, высказываясь в пользу прародины в Анатолии… Д. Я. Телегин также высказался в пользу балкано-анатолийской концепции» [244, с. 113]. Чудны дела Твои, Господи! Воистину, Дмитрий Яковлевич Телегин сыграл в открытии индоевропейской прародины ту же роль, что и Христофор Колумб в открытии Америки; он тоже так и не понял, что же, собственно, он открыл… И это при том, что уровень научной обоснованности т. н. «анатолийской» концепции, как мы далее убедимся, имеет вообще полуанекдотический характер! Все это тем более делает актуальным выход данной книги.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу