Керамика культуры воронковидных кубков была плоскодонной, с достаточно скромным орнаментом, состоящим из упомянутого перевитого шнура, ямочного, нарезного и накольчатого узоров. Нередко на сосудах запечатлевался елочный узор, изображавший деревья (обычай, широко распространенный в культурах Передней Азии и юга Туркмении в V–IV тыс. до н. э.). Одним из немногих отличий возникшей на северо-западе Европы индоевропейской культуры от ее степных культурных прародительниц был обычай завершать горловину сосуда воронкой, давшей название всей культуре воронковидных кубков.

Боевые топоры-молоты, распространившиеся на севере Европы вместе с воронковидными сосудами, в IV тыс. до н. э. еще оставались кремневыми. Но по форме они уже напоминали знаменитые медные боевые топоры индоевропейской культуры шнуровой керамики, захлестнувшей север Европы от Средней Волги на востоке до устья Рейна на западе на полторы тысячи лет позже, в XXII в. до н. э.

Каждый последующий после середины IV тыс. до н. э. поток индоевропейского населения, наводнивший леса Европы от Урала до юга Скандинавии и берегов Британии, во многом повторял формы предыдущих культур, при этом совершенствуя их, привнося больше металла и более производительные формы ведения хозяйства.

Никакого практического влияния земледельцы древних средиземноморских культур центра Европы на создателей воронковидных сосудов севера в IV тыс. до н. э. не оказали. Культура воронковидных кубков явилась прологом долгого процесса рождения, расслоения и кристаллизации европейских общностей древнего индоевропейского населения Евразии. Создатели воронковидных сосудов середины IV тыс. до н. э. оказались первым выпуклым культурным пластом Европы, положившим начало обособлению и самостоятельному развитию дотоле единого пранарода, населявшего степи Евразии и долины Передней Азии VIII–V тыс. до н. э. Именно к середине IV тыс. до н. э. можно отнести начало обособления языков исторически засвидетельствованных индоевропейцев, сумевших к этому времени выработать общие для всего индоевропейского языкового древа слоговые и глагольные формы, касающиеся сельского хозяйства, домостроения, родства, основополагающих религиозных понятий. Так было положено начало разделению индоевропейского праязыка на языки, сохранившие тем не менее и до наших дней потрясающее сходство от Ирландии до севера Индии.

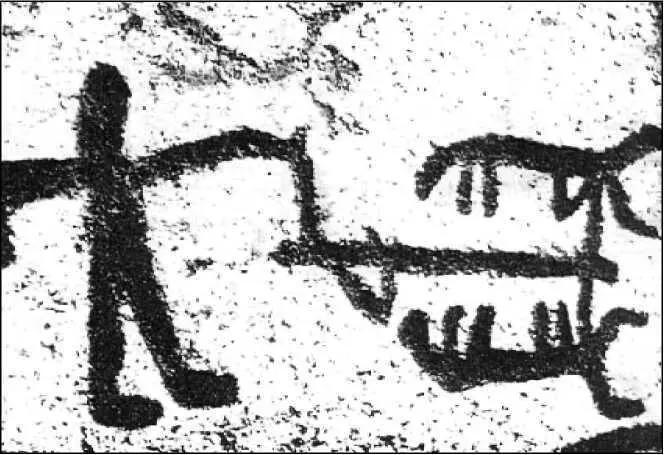

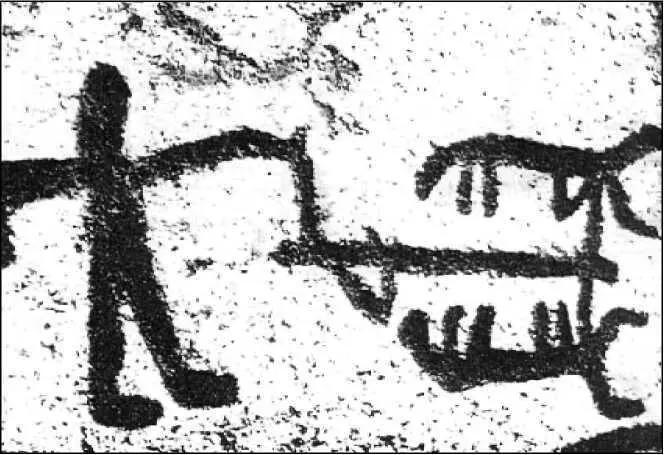

Пашущий земледелец. Наскальное изображение из Финнторпа. Бохуслен, Швеция

Следует особо указать на то, что местом сложения общих индоевропейских языковых форм Евразии явились бескрайние степи юга России, Урала, Сибири и Средней Азии.

Этническое родство населения Передней Азии и юга Туркмении VIII–IV тыс. до н. э. с индоевропейским населением степей Евразии видно, во-первых, из близости культур и широкой беспрепятственной миграции изделий и технологий из развитых центров юга на север и запад, а во-вторых, и это очень важно, из-за многократных перемещений больших групп пастушеского населения из Ирана в Месопотамию (V–IV тыс. до н. э.) и из степей Евразии в Иран, Афганистан и далее в Индию, Месопотамию и Малую Азию. Без всякого сомнения, происходили и значительные перемещения населения из центра Ирана и юга Туркмении на север континента, на Кавказ, в долину Турана, на юг Урала и далее на запад, в степи юга России.

Результатом частых миграций подвижных пастушеских групп индоевропейского населения, отличавшегося к тому же крайней воинственностью, явилось то, что уже около середины IV тыс. до н. э. значительные пространства континента, от крайнего запада Европы до долин Белуджистана на востоке, представляли собой зону распространения индоевропейского праязыка, пракультуры и прарелигии.

Дальнейшие многократные перемещения, без конца происходившие на континенте, вносили новые оттенки во все более обособлявшиеся культурные провинции индоевропейцев. Однако окончательное обособление языковых и культурных общностей началось только с прекращением крупномасштабных перемещений на континенте, причем исходными плацдармами для них почти всегда были степи юга России, Урала, Сибири и Средней Азии.

Культура воронковидных кубков развивалась более полутора тысяч лет, при этом пережила естественные этапы зарождения, расцвета и упадка. Впечатляет не только временной, но и территориальный масштаб индоевропейского культурного и этнического плацдарма на севере Европы в IV–III тыс. до н. э. Если на западе культура была распространена на юге Скандинавии, в Дании и Голландии, то восточные ее рубежи достигали земель Волыни и Галиции на западе Украины. При этом южная граница культуры захватывала Чехию и шла отрогами Карпатских гор, служивших естественным барьером, делившим в IV тыс. до н. э. индоевропейцев и средиземноморцев.

Читать дальше

![Алексей Разин - Славяне и варяги (860 г.) [Исторический рассказ]](/books/398761/aleksej-razin-slavyane-i-varyagi-860-g-istoriches-thumb.webp)