Готовясь к войне, германский Генеральный штаб поставил перед своими разведывательными органами задачу сбора всех данных о состоянии и дислокации войск Красной Армии. Германская разведка уже с конца 1940 года 250 радиостанциями прослушивала 10 000 передатчиков штабов соединений и частей РККА. С этого времени начались и регулярные разведывательные полеты германской авиации над приграничной территорией СССР, участились случаи заброски в Белоруссию разведывательных и диверсионных групп. Кроме данных о составе и дислокации советских войск, они собирали информацию о государственных и военных объектах, состоянии и пропускной возможности железных и шоссейных дорог, грузоподъемности мостов, о местах проживания командного состава.

После получения условленного сигнала диверсанты должны были приступить к активным действиям: физическое уничтожение командиров, нарушение проводной связи, совершение диверсий на государственных и военных объектах, создание паники среди местного населения и военнослужащих.

В мае 1941 года разведывательные самолеты Германии в очередной раз провели аэрофотосъемку приграничных районов СССР, установив, что на всем протяжении границы советские войска ведут большие работы по строительству укрепленных районов, полевых пунктов обороны, аэродромов, складов и баз. На подготовку сплошного оборонительного рубежа на границе указывала и обнаруженная прокладка кабеля связи.

К сожалению, руководством страны и Западного военного округа не были приняты должные меры по пресечению разведывательных акций в приграничных районах Белоруссии. По Бресту свободно бродили группы летчиков Люфтваффе, изучавшие объекты предстоящих ударов, на советские военные аэродромы садились «пассажирские» самолеты со знаками свастики.

Такое же беспечное положение было и в других западных приграничных военных округах, что позволило германскому Генеральному штабу довольно точно определить силы Красной Армии, с которыми предстояло столкнуться вермахту в начале войны (125 стрелковых, 25 кавалерийских и 5 танковых дивизий, 30 мотомеханизированных бригад) [168] См.: Типпельскирх К. Указ. соч. С. 238.

.

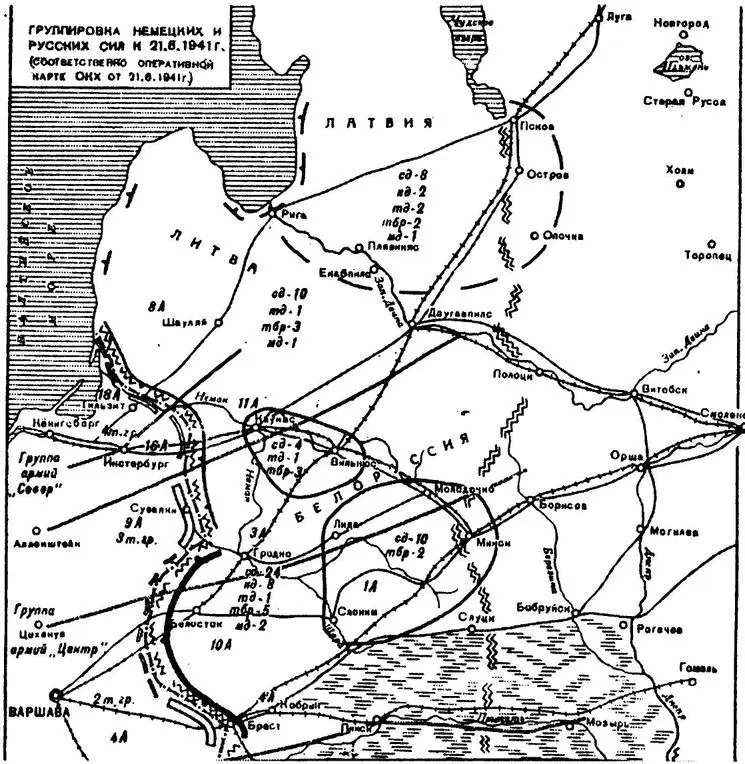

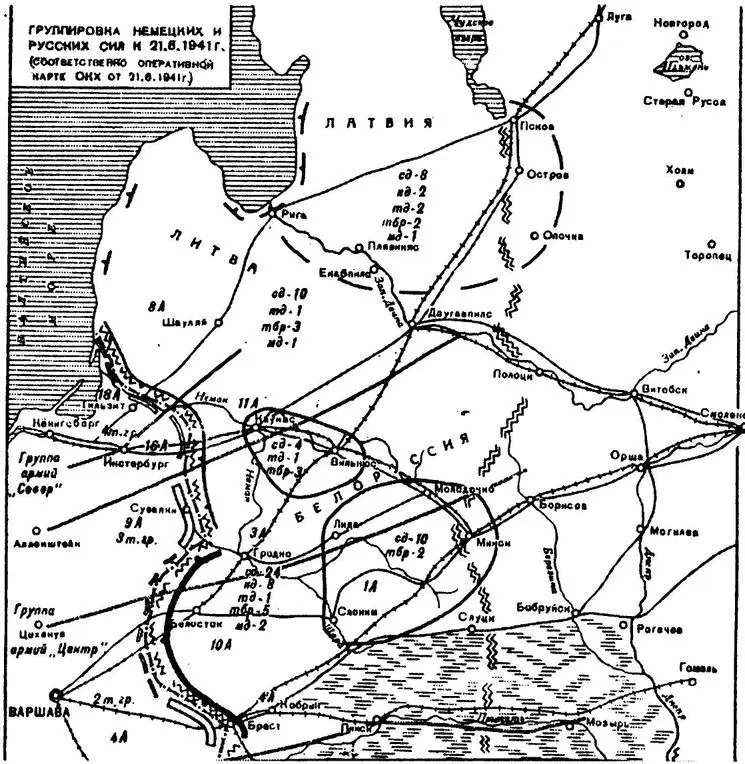

На фронте группы армий «Центр», как считали немцы, им предстояли бои с 47 советскими дивизиями (из них 6 танковыми и моторизованными), 12 механизированными бригадами и 3 парашютно-стрелковыми полками 3, 4, 10 и 11-й армий.

Группировка сил Красной Армии на территории Белоруссии на 22 июня 1941 г. (поданным германской разведки).

В специально выпущенном бюллетене немецкого командования о состоянии вооруженных сил Красной Армии отмечалось, что по сравнению с ее стрелковой дивизией пехотная дивизия вермахта имеет большее количество личного состава и техническую оснащенность автотранспортом и лошадьми, лучшую насыщенность автоматическим оружием. Однако подчеркивалось, что Красная Армия имеет достаточно большое количество танков, но «попытки русских использовать танковые соединения для решения оперативных задач при современном состоянии их подготовки должны потерпеть неудачу как вследствие трудностей управления ими со стороны командования, так и вследствие транспортных затруднений. Поэтому применение сильных танковых (мотомеханизированных) соединений при проведении крупных наступательных операций маловероятно. Они будут вводиться в действие главным образом в качестве подвижных оперативных резервов для борьбы с прорвавшимся противником» [169] ВИЖ. 1959. № 2. С. 48.

.

Особое внимание обращалось на то, что авиация ЗапОВО имела достаточно большие силы (около 600 бомбардировщиков и разведчиков, 900 истребителей), в том числе и новейшие советские самолеты. По поводу долговременных и полевых оборонительных сооружений на границах Белоруссии отмечалось, что большинство из них еще находится в стадии строительства.

Имевшиеся у гитлеровского командования сведения о боевом и численном составе войск Красной Армии, несмотря на определенную недооценку их количества и боеспособности, свидетельствовали, что рассчитывать на победу малыми силами нельзя. Отсюда становится понятным, почему стратегическое сосредоточение войск вермахта на советско-германской границе, начатое осенью 1940 года, продолжалось вплоть до начала войны.

Предстоящее вторжение вермахта на территорию СССР тщательно маскировалось. Руководству армии 12 мая 1941 года было направлено следующее распоряжение Верховного командования: [170] Документы 1941. Т. 2.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу