Основу УРов составляли узлы обороны, занимавшие участок 4–8 км по фронту и 4–6 км в глубину, включавшие 3–5 опорных пункта, расположенных в шахматном порядке по высоткам вблизи рек Бобр, Нарев, Западный Буг и Августовского канала. Эти водные преграды с заболоченными поймами в совокупности с долговременными огневыми сооружениями должны были, по мнению руководства РККА, представлять серьезное препятствие для действий войск противника.

На переднем крае обороны оборудовались фортификационные противотанковые сооружения, а на подступах к дотам — противопехотные, сами долговременные оборонительные сооружения тщательно маскировались. Предусматривалось оснастить казематы системами скрытой связи, водопроводом, фильтрационными установками, канализацией. А наличие развитой системы ходов сообщений и окопов должно было обеспечить свободный маневр силами на всем участке обороны укрепрайона.

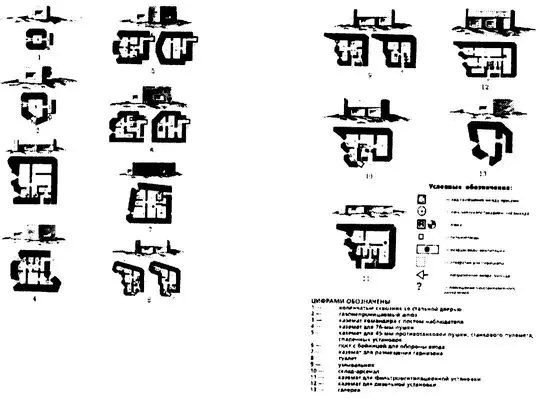

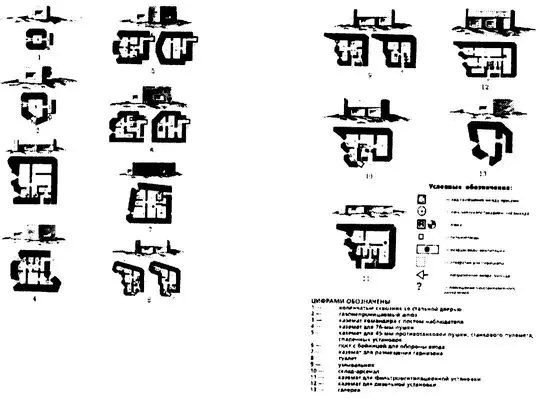

Основу боевой мощи укрепрайонов составляли долговременные огневые сооружения (ДОС), предназначенные для установки вооружения, размещения гарнизона и ведения боевых действий. Доты, в зависимости от устанавливаемого в них вооружения, подразделялись на артиллерийские, пулеметно-артиллерийские и пулеметные и имели для ведения огня от одной до нескольких амбразур (закрывающихся изнутри стальными заслонками). Вход в сооружение запирался изнутри стальной дверью, а все помещения сообщались между собой системой дверей, люков и шлюзов. Некоторые доты, особенно возводившиеся в 1940–1941 годах, были многоярусными.

Основные долговременные сооружения укрепрайонов СССР: 1–4 — пулеметные полукапониры; [114] Полукапонир — фортификационное сооружение, предназначенное для ведения огня в одном направлении.

5 — двухъярусный пулеметный полукапонир; 6 — двухъярусный артиллерийско-пулеметный полукапонир; 7 — артиллерийско-пулеметный полукапонир; 8 — двухъярусный артиллерийско-пулеметный капонир; [115] Капонир — фортификационное сооружение для ведения флангового огня в двух противоположных направлениях.

9 — двухъярусный артиллерийско-пулеметный полукапонир; 10 — артиллерийско-пулеметный капонир; 11 — артиллерийско-пулеметный полукапонир; 12 — артиллерийский полукапонир; 13 — пулеметный полукапонир.

В состав гарнизона укрепленного района входили: управление коменданта, до трех отдельных артиллерийско-пулеметных батальонов, рота связи и саперная рота, управление начальника строительства, подразделения обеспечения. В некоторых УРах были и взводы капонирной артиллерии [116] ЦАМО РФ, ф. 138, оп. 7162, д. 5, л. 2.

.

На территории Западного Особого военного округа укрепленные районы располагались в две линии: на новой государственной границе — так называемая «линия Молотова» и на старой границе 1939 года — «линия Сталина».

Гродненский (№ 68) укрепленный район (комендант — полковник H.A. Иванов) занимал по фронту 80 км и в глубину до 6 км, прикрывая государственную границу от Сопоцкина до Гонендза. Его гарнизон состоял из управления коменданта, 9-го и 10-го отдельных пулеметно-артиллерийских батальонов (общей численностью около 800 человек), 513-го и 516-го артиллерийских дивизионов, 15-й и 232-й отдельных саперных рот, роты связи. Еще шесть батальонов находилось в стадии формирования. Управление коменданта размещалось в Гродно.

В районе предусматривалось возвести пять узлов обороны, всего 28 опорных пунктов (606 долговременных сооружений), но к началу войны было построено только 183 дота, что составляло 1,5 огневые точки на один километр полосы обороны 3-й армии. Доты располагались на холмах вблизи Августовского канала, по восточному берегу рек Бобр и Черная Ганьча. На вооружении укрепрайона имелось 80 45-мм противотанковых и 20 76-мм орудий, свыше 300 пулеметов разных систем [117] См.: Галицкий К.Н. Указ. соч. С. 23.

. По приказу генерала Кузнецова в некоторых дотах перед войной были установлены пулеметы «максим» на полевых станках, орудия полковой и батальонной артиллерии, усилив огневую мощь сооружений.

Но и недостатков в укрепрайоне в связи с поздним началом строительства было очень много. Проверивший 20 июня 1941 года состояние УРа генерал-лейтенант Д.М. Карбышев сделал замечание, что между дотами имеются большие не прикрытые огнем промежутки, отсутствует проволочное заграждение [118] См.: Там же. С. 23.

.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу