1 ...6 7 8 10 11 12 ...61

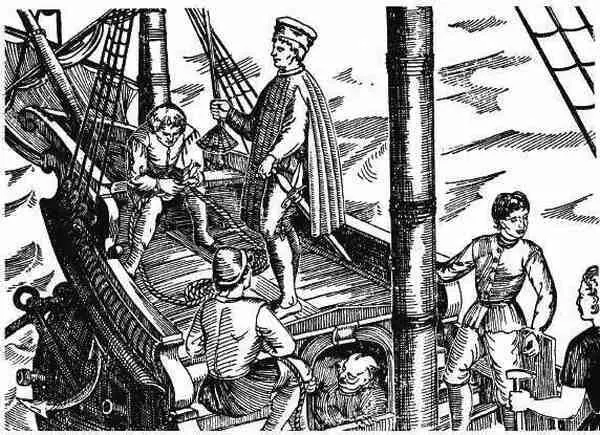

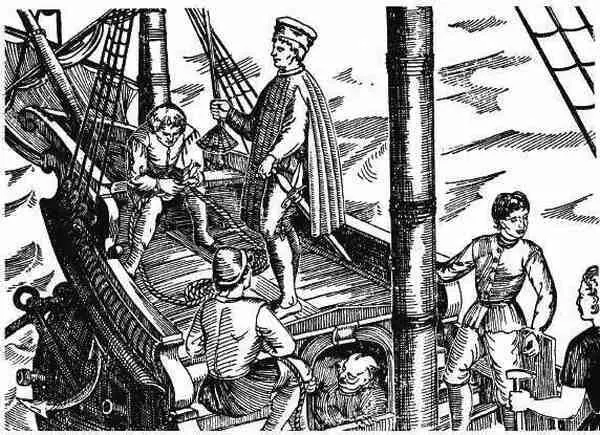

Условия жизни на корабле были нестерпимыми даже в хорошую погоду. Первым условием комфорта, горячей пищей, приходилось жертвовать, едва погода портилась. Еду готовили на неглубоком металлическом подносе-жаровне. Его наполняли песком и укрепляли двумя или тремя кирпичами, чтобы не ездил, а затем разжигали на нем уголья. В плохую погоду готовить таким способом было невозможно, ведь прежние корабли не резали волны, как нынешние, а скользили по ним, повторяя все колыхания моря. Ни один капитан в здравом уме не позволит разводить открытый огонь на переваливающемся с боку на бок деревянном судне. Еда состояла из продуктов, которые можно было засолить или засушить: говядины или свинины, вымоченных в крепком рассоле (солонины), вяленой или соленой рыбы, сухих гороха и бобов. Основным блюдом было некое подобие тушенки из вышеперечисленных припасов, то есть трапеза, которую можно приготовить быстро и без отходов, притом заглушая дурной привкус старой воды. Вода оставалась постоянной проблемой, потому что ее хранили в дубовых бочках, и через несколько недель пить ее можно было лишь в случае крайней необходимости. Вдобавок приходилось везти большое количество вина или уксуса. Хлеб заменяли оладьи или пресные лепешки, испеченные в золе описанного самодельного очага. Фрукты и овощи кончались спустя несколько дней после выхода в море, неудивительно, что спутником долгих путешествий стала цинга, дававшая самую большую смертность. Неустанный тяжелый труд моряков делал их особенно уязвимыми. Многие часы или даже дни они пребывали на своем посту — высоко на снастях, в борьбе с мокрыми, хлопающими на ветру парусами, откачивая воду, удерживая руль… и все это под аккомпанемент буйной качки. Когда же они сменялись с вахты, не находилось никаких приспособлений для сушки одежды, кроме ветра. Спали они где придется. До начала XVI столетия на кораблях не было иллюминаторов, и поэтому большую часть времени команда проводила на верхней палубе. На некоторых судах были устроены койки, но большинство матросов спали на тюфяках, набитых соломой, и укрывались своей дневной одеждой. Наверное, величайшим подарком, который принесло простым морякам открытие Америки, стал гамак, подвесная кровать, изобретенная бразильскими индейцами. Гамак подвешивали в ограниченных пространствах, где нельзя было устроить постель, и бурное движение корабля он преображал в ритмичное покачивание. Для того чтобы выдерживать такие тяжелые условия, требовалось хорошее питание, и отсутствие его говорит о необычайной выносливости моряков, совершавших удивительные путешествия, открывшие нам мир. Однако какими бы железными они ни были, цинга косила их ужасающе. В экспедиции Магеллана от этой болезни погибли все, за исключением пятнадцати человек. «Корабль мертвецов» — не плод богатого воображения, а реальный ужас, с которым морякам приходилось сталкиваться не столь уж редко. Прошло более двухсот лет, прежде чем научились побеждать этот недуг.

Впрочем, несмотря на подобные условия, корабельщику никогда не приходилось мучиться с набором команды, если речь шла о путешествии в Новый Свет. Моряки встречали старых своих друзей и соседей, которые возвращались домой, бахвалясь богатым платьем, звеня кошельками золота, и рассказывали о лежащем за морями Эльдорадо. Там золотые самородки валяются на земле, как галька, там в достатке рабов, так что европейцу не нужно работать самому. Эта точка зрения настолько закрепилась в мозгах, что первые поселенцы на Карибах предпочитали жить впроголодь, дожидаясь кораблей с провизией из Испании, но не обрабатывать плодородную почву под ногами. Подобные настроения преобладали в течение всех фантастических лет завоевания и ограбления Центральной Америки, когда золото ацтеков и инков лилось, казалось, неиссякаемым потоком. Алчному человеку оставалось лишь записаться в какое-нибудь неудобоваримое путешествие, сойти с корабля на берег, где он наверняка станет принцем из принцев. Какая соблазнительная, кружащая голову приманка для нищего, голодного, но энергичного европейца!

На самой вершине общества эпохи Возрождения стоял князь (принц), человек, который благодаря политической ловкости и праву престолонаследия управлял своими владениями единолично и абсолютно. Одним из любопытнейших противоречий эпохи, ставившей превыше всего свободу личности, было то, что все легко воспринимали идею единоличного правителя. Однако на то существовали веские основания. В Италии, где эта идея достигла самой отточенной и блестящей формы, такой правитель рождался в яростных и нескончаемых схватках между группировками горожан. Отчаявшись добиться мира иначе как под властью одного человека, города отбрасывали республиканские идеалы и добровольно передавали власть в руки какого-нибудь выдающегося гражданина. Теоретически эту власть давали как бы взаймы, а не насовсем, но, насладившись ею однажды, люди не спешили возвращать ее назад. Такое происходило в Европе повсюду, где не было сильной наследственной монархии, и по тем же причинам. Германия больше остальных напоминала Италию путаной и беспорядочной мозаикой мелких государств. Парадоксально, но Германия — родина императора, провозгласившего свою власть над всеми монархами, — не имела собственного короля. В Англии монарх и подданные существовали в некоем грубом равновесии, но не было никаких сомнений, кто подлинный властитель. Французская монархия была абсолютной, однако в правление злосчастного безумца, короля Карла VI, первый герцог Бургундии сумел в 1360 году провозгласить собственное государство, которое он и его потомки практически превратили в монархию, чуть не разрушив этим Францию. Жизнь герцогства Бургундского оказалась краткой, потому что после смерти самого сильного и яркого герцога, Карла Смелого, в 1477 году его вновь поглотила Франция, однако на протяжении почти сотни лет она была столь блистательной, что ее не могли затмить даже дворы итальянских принцев. Испанская нация формировалась крайне медленно, и в ту эпоху в стране сохранялись следы средневековой структуры отдельных королевств.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу