Первое обозначенное на картах море было лишено каких-либо характерных подробностей. Ограниченное пространство Средиземного моря с его привычными очертаниями берегов и островов делало навигацию легкой: корабельщик просто следовал вдоль побережья. А знание преобладающих ветров, течений в устьях рек и умение ориентироваться по звездам в ночи помогали ему во время кратких периодов плавания в открытом море. Однако в основном на протяжении целых столетий он передвигался по морю от одного приметного берегового знака к другому, в точности как его сухопутный собрат по земле. Изобретение в XIII веке компаса дало ему в руки бесценный новый инструмент, позволивший уверенно плавать, не видя берега. Собственно отсюда родился «портолан» — первая настоящая морская карта. Основанный на ряде «компасных роз», компасных точек, портолан позволял корабельщику плыть по курсу, заранее проложенному по компасу. Берега были представлены в мельчайших подробностях и с поразительной точностью. На портолановых картах имеется множество буквенных обозначений вдоль морского побережья и берегов главных рек, указывающих на приметные береговые особенности, видные с корабля. Никаких деталей суши, лежащих дальше побережья, на них нет, а вот море покрыто компасными розочками, расплывшимися по всей его поверхности, точно цепь паучьих сетей. Прилагавшееся к карте руководство давало указания к маршрутам, сообщало описания бухт и т. п.

Для своих ограниченных целей портолан был приспособлен идеально, но, не имея более обширных знаний о мире, моряки были обречены уныло рассекать волны вдоль берегов Средиземноморья и западного побережья Атлантики. Бессмысленным самоубийством было пускаться в плавание на запад, потому что их мир кончался в нескольких сотнях миль за Геркулесовыми столбами. Однако во второй половине XV столетия представление о Земле радикально изменилось. Эта новая концепция являлась открытием хорошо забытого старого, как, впрочем, и многие другие научные достижения того времени. Знание было просто затеряно, но не погублено, оно содержалось в нескольких сотнях листов пергамента, рассеянных по арабскому миру. То была работа Птолемея, грека, жившего во II веке до н. э. в Александрии, то есть во времена расцвета Римской империи. Купцы и военные собрали огромный объем информации, связанной с их путешествиями и походами по империи. Большая часть этих сведений была добыта по суровой необходимости. Военачальникам требовалось знать кратчайший путь перевода военного отряда из одного пункта в другой, понимать, как лучше обойти местного противника и угадать его тактику, как обеспечить быстрейшую и дешевую доставку провианта. Следовавшим за армией купцам также нужно было знать самый легкий и наиболее безопасный путь для их тяжело груженных караванов. Лишь спустя тысячу лет мир стал свидетелем такого же активного передвижения, как за сто лет до Птолемея. От Британии до Индии, от Сахары до Рейна потекли взад и вперед людские потоки.

Поначалу информация о самых удобных маршрутах зависела от сведений, передававшихся устно, но позже для этой цели были составлены опросные листы. Собственно говоря, Птолемей был компилятором, который свел воедино, в одну обобщенную схему, заметки и наблюдения множества анонимных источников. Он собрал их в двух великих трудах: «Астрономия» и «География». «Астрономия» попала в Европу через арабов еще в начале XII столетия: потребности астрологов уже обеспечили ей широкую продажу. А вот «География» долго оставалась неизвестной и невостребованной, пока в 1410 году ее не перевели прямо с греческого на латынь. После этого в обращение попало сразу несколько ее рукописных копий, и так продолжалось до 1475 года, когда она впервые была напечатана.

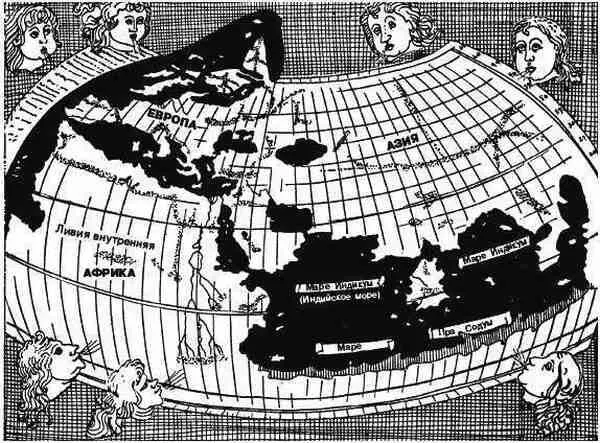

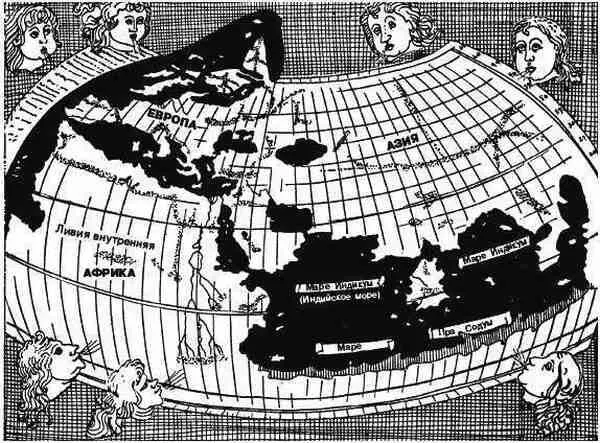

К рукописи, оказавшейся в Европе, не прилагалось карт, но Птолемей дал в ней координаты каждой описываемой местности, приписав им ныне обыденные широту и долготу. Таким образом, новому поколению географов ничего не стоило, следуя его указаниям, создать карту мира, более реалистичную, чем та, что была известна со времен Рима (см. рис. 2). Для Птолемея Средиземное море являлось не только естественным центром его мира, но и областью хорошо знакомой, что позволило ему весьма точно описать окружающие его страны. Правда, Испания уплывала куда-то в Атлантику, Италия выглядела треугольной, но Северная Африка была на месте, как и Красное море, изрезанные берега Греции и остров Цейлон. На западе мир заканчивался Канарскими островами. Разумеется, ни Птолемей, ни его последователи, жившие в Средневековье, не считали, что мир прямо там и заканчивается, так что плывущий на запад корабль низвергнется с края в пропасть. Задолго до этого греки выдвинули постулат о шарообразной Земле, центре Вселенной, заключенной в хрустальные сферы, на которых расположены звезды и планеты. Только когда над западным миром сгустилась долгая ночь невежества, в души и умы вернулся ужас плоского ограниченного мира. Птолемей рассеял эти страхи, по крайней мере в людях образованных. Колумб знал, что мир шарообразный, но его невежественные матросы, вполне естественно, ждали доказательств. Как бы они приуныли, если б узнали, что оптимистические расчеты их капитана основаны на фундаментальной ошибке! Птолемей, устанавливая свои параллели, неправильно рассчитал длину градуса. Он определил ее на четверть короче, чем на самом деле. Новые карты, базировавшиеся на его «Географии», естественно повторяли эту ошибку. В результате Азия разбухла и разместилась всего в 3 тысячах миль к западу от Европы. Целью первых мореплавателей были Индия и Китай. Если бы им стало известно, что между берегами Европы и Китая лежит полмира воды и огромный континент, даже у Колумба опустились бы руки.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу