Центурии фаланги должны были подразделяться по меньшей мере на четыре эномотии. Когда возникала необходимость в созыве армии, каждая центурия поставляла то количество людей, которое было необходимо в соответствии с требующимся размером армии. Так, например, при необходимости созвать десятитысячную армию каждая центурия должна была снарядить две эномотии, или 50 человек. Для этого раннего периода разделение армии на центурии имело огромное политическое и военное значение, и, хотя в политической сфере прежняя структура еще сохранялась, армия постепенно начала адаптировать ее к собственным нуждам. Вместе с изгнанными из Рима этрусками должна была уйти и значительная часть воинов первого класса. Это не могло не сказаться на боеспособности римской армии. Ливии пишет, что круглый щит (а значит, и фаланга) применялся вплоть до ввода платы за службу в конце V в. На смену царю на посту верховного военачальника пришли два претора, каждый из которых командовал половиной армии. Институт преторов просуществовал примерно до середины IV в. до н.э. Видимо, должность претора — командира ветеранов — сохранялась и позднее под названием praetor urbanus, однако теперь его обязанности относились исключительно к сфере судебной власти. Очевидно, что к IV в. Рим не обладал специальной армией, предназначенной для защиты города. Два главных магистрата назывались теперь консулами, а слово «преторы» применялось для обозначения магистратов второго разряда; ко временам Полибия их число увеличилось до шести человек.

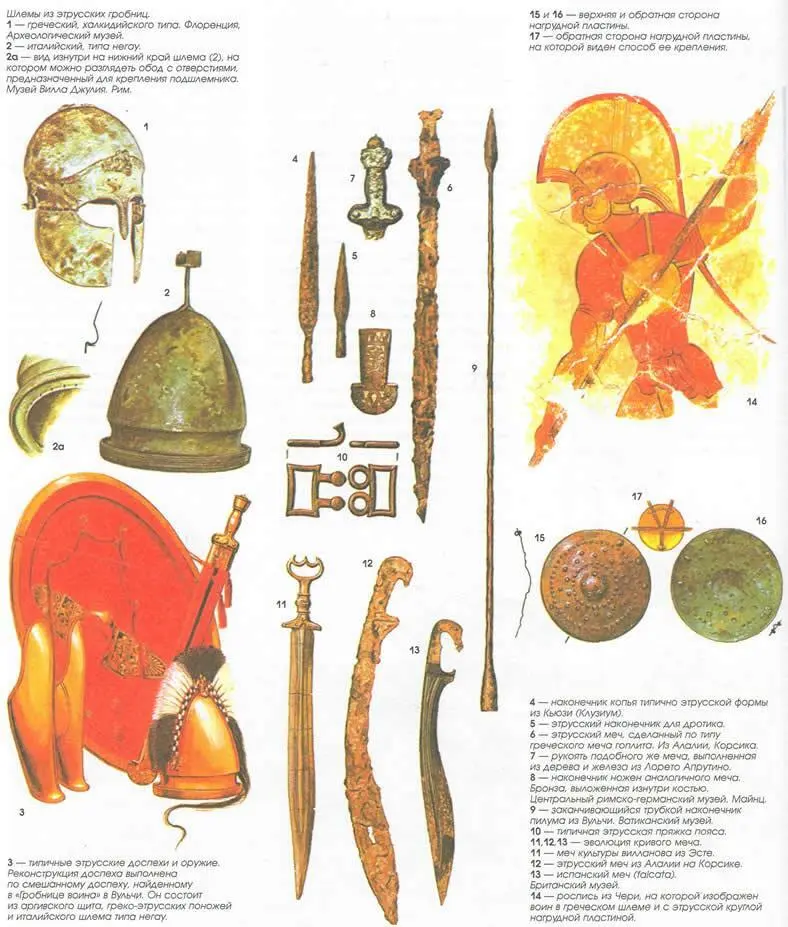

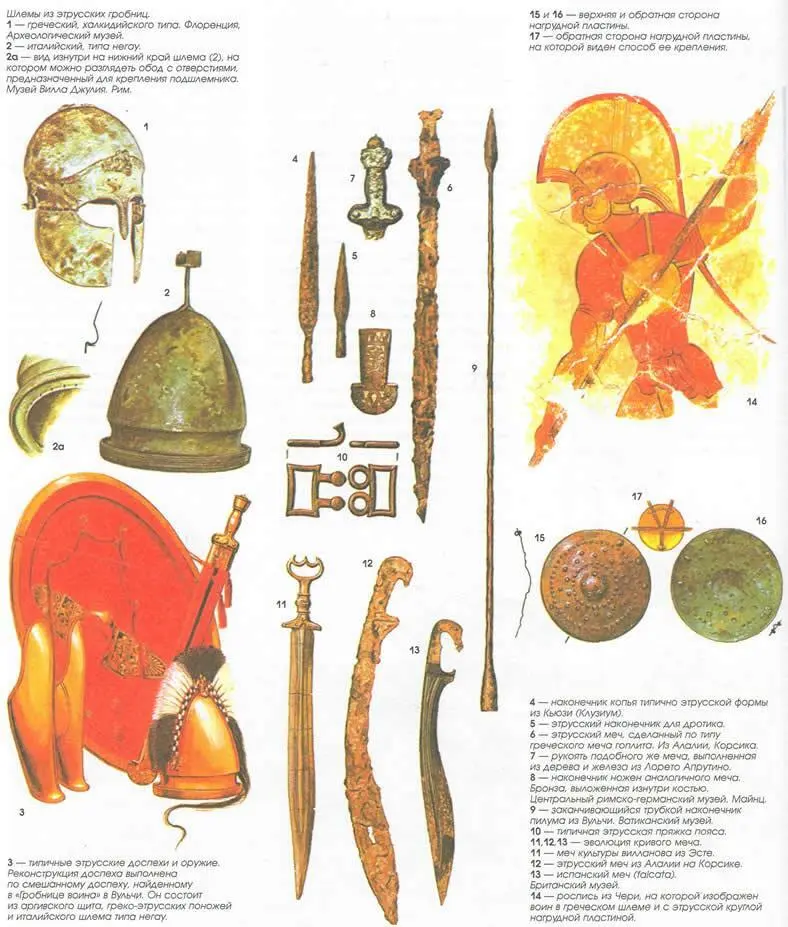

Воины фаланги (первый разряд) были вооружены по греческому образцу и носили круглый аргивский щит, бронзовый панцирь, поножи, шлем, копье и меч. Но хотя этруски приняли тактику и вооружение фаланги, в их гробницах находят доспехи и вооружение традиционного типа, включая топоры, которыми едва ли можно пользоваться при тесном строе. Возможно, такое оружие клали в гробницу просто по обычаю. С другой стороны, его вполне можно было применять в поединках один на один — таких, какой показан на скульптурном изображении двух гоплитов из Фалерии Ветерес. Они полностью вооружены по греческому образцу, за исключением кривого кинжала, который сжимает один из бойцов. Однако, какова бы ни была причина для включения именно такого оружия в состав погребального снаряжения, в фаланге его использовать определенно не могли. Наличие у фаланги италийского доспеха едва ли могло серьезно помешать ее успешному функционированию. Как находки из гробниц, так и изображения подтверждают, что им активно пользовались. На росписи из Чери изображен гоплит в халкидийском шлеме и круглых этрусских нагрудных пластинах. На другом изображении — из Кьюзи — показан гоплит в полном греческом снаряжении, но в шлеме, украшенном перьями по италийскому образцу. Находки из могилы воина в Вульчи (около 525 г. до н.э.) представляют собой пример типичного смешанного вооружения: аргивский щит, италийский шлем типа негау и греко-этрусские поножи. Несмотря на очень широкое распространение греческого панциря, известно множество находок круглых нагрудных пластин, причем все они, кажется, относятся к первой половине VII в. —возможно, еще до введения фаланги. Однако датировка их существенно затруднена, поскольку происхождение многих из них остается неизвестным. Роспись из Чери, что уже упоминалась выше и которую никак нельзя датировать ранее, чем концом VI в., показывает, что этим же типом доспеха продолжали пользоваться и впоследствии, много позже VII в. Такие же диски изображены на ассирийских барельефах, а более поздние экземпляры обнаружены как в Испании, так и в центральной Европе. Очень похоже, что они восточного происхождения. На росписи из Чери видно, что нагрудные пластины крепились ремнями, вероятно, кожаными. На обратной стороне таких пластин обычно имелось три петли наверху и одна внизу, которые были предназначены для присоединения к ремням. Самым типичным из всех шлемов, которыми пользовались тогда в Этрурии, являлся шлем типа негау, названный так по имени деревни в Югославии, около которой найдено много образцов последнего. Очень интересный экземпляр такого шлема обнаружили в Олимпии, и теперь он находится в Британском музее. Надпись на шлеме сообщает, что его посвятил в храм Гиерон, сын Дейноменеса, и жители Сиракуз, которые захватили его у этрусков в морском сражении при Кумах в 474 г. до н.э. Самый ранний образец шлема этого типа, который поддается датировке, происходит из «Гробницы воина» в Вульчи (ок. 525 г. до н.э.). Ими продолжали пользоваться, не внося в конструкцию никаких изменений, вплоть до IV, а возможно, и до III вв. до н.э. К внутренней стороне нижней кромки этого шлема приделывалось плоское бронзовое кольцо с отверстиями по внутреннему краю, которое предназначалось для крепления подшлемника; это было необходимо для того, чтобы шлем плотно сидел на голове.

Читать дальше

![Виктор Безотосный - Эпоха 1812 года и казачество. Страницы русской военной истории. Источники. Исследования. Историография [litres]](/books/431079/viktor-bezotosnyj-epoha-1812-goda-i-kazachestvo-st-thumb.webp)