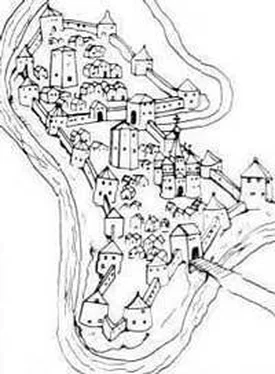

Витебск (Видбеск) возник на тактически выгодном высоком левом берегу Западной Двины при слиянии с ней реки Витьбы, от которой получил свое название. В XIV–XVIII вв. в городе имелся мощный комплекс укреплений, состоявший из Верхнего, Нижнего и Узгорского замков.

В «Списке русских городов дальних и ближних» об этом поселении сказано крайне мало: «Видбеск, 3 стены камены. А река Видба и Двина».

Ядром обороны средневекового Витебска были два древних городища в устье Витьбы: одно — мысовое, ограниченное с юга и востока глубокими каньонообразными рвами-промоинами, другое — вытянутое, значительно приподнятое и расположенное далее на восток, за рвом. В XII–XIII вв. ров почти полностью засыпали. Это позволило окружить всю данную территорию мощным песчано-глинистым валом, северный участок которого внутри армировали решетчатым деревянным каркасом. Со стороны Западной Двины поверхность вала закрывал как панцирь метровый слой плотной глины. Со стороны Витьбы вал имел ширину не менее 36 м и почти 8-метровую высоту.

Дерево-земляные укрепления Верхнего замка XII–XIV вв. в сочетании с крутыми 20-метровыми склонами и водами рек, делали его почти неприступным с севера и востока. С двух других сторон также имелись укрепления, но они были менее внушительны, поскольку прикрывались посадом. Здесь песчано-глинистый вал имел высоту 5–6 м и ширину до 16–20 м в основании. Основание насыпи с внешней стороны было укреплено деревянными сваями толщиной 0,3–0,8 м и длиной до 2,5 м, предотвращавшими оползание вала.

В XII в. возникли дерево-земляные укрепления вокруг торгово-ремесленного посада (позднее — Нижнего замка).

В 1284 г. Витебск вошел в состав Великого княжества Литовского и стал важным стратегическим форпостом на восточном порубежье государства. В первой половине XIV в. при князе Ольгерде, владевшем Витебским княжеством после женитьбы на местной княжне Марии, произошло событие, которое зафиксировал «Список русских городов…», — в Витебске появились «З стены камены». Эти три стены были ничем иным, как стенами каменного Верхнего замка и стеной примкнутого к нему каменного Нижнего замка, существование которого установлено археологическими раскопками недавно. В связи с особенностями рельефа города эти укрепления стояли так, что человек того времени, подъезжавший к Витебску с запада или востока, действительно видел три ряда стен. Поздняяхроника «Литовская и Жмойтская» датирует окончание строительства 1351 г. и приписывает эту акцию жене Ольгерда, которая город «муром округ обвела з баштами вынеслыми и вежами». Это подтверждается инвентарем XVII в. Таким образом, в первой половине XIV в. в Витебске существовал мощнейший комплекс из двух каменных замков. Общая длина каменных укреплений превышала 1750 м.

В 1393 г. мятежный князь Свидригайло отражал здесь штурмы коалиции трех князей — Витовта, Скиргайлы и смоленского Юрия Святославовича. Лишь после 4-недельной осады с большим трудом был взят Нижний замок. Затем Витовт, «заточив дела в церкви мурованой в Нижнем замку, розбивал мур замку Вышнего беспрестанно». Сделав проломы в стенах и башнях, осаждавшие готовили общий штурм, но витебляне, не имевшие достаточно продовольствия, сдали замок.

В 1396 г. Свидригайло с согласия горожан снова овладел Витебском, и войску Витовта пришлось опять штурмовать город. Нижний замок удалось занять только после 30-дневной осады и всеобщего штурма. В Верхнем замке, защищавшемся не менее упорно, сосредоточилось так много людей, что была сделана попытка вывести оттуда женщин и детей. В сутолоке ворота замка открыли не вовремя и осаждавшие ворвались в него.

В 1435 г. Витебск снова открыл ворота Свидригайло, и опять город 6 недель находился в осаде, но взять его войску Жигимонта не удалось. Лишь в 1437 г. после упорной защиты «полочане и витебляне, не маючи собе ниотколь помочи», признали власть великого князя Жигимонта.

Вторая половина XV в. прошла для Витебска более или менее спокойно. Король Казимир дважды, в 1451 и 1469 гг., был здесь, инспектировал укрепления порубежного города и дал его жителям «Уставную грамоту», регламентировавшую их жизнь и деятельность. Грамота зафиксировала фактическую автономию Витебской земли, права и обязанности горожан, местных феодалов и боярства.

Одной из основных повинностей местных жителей было участие в военных походах: «А на войну быти им с нами посполу готовыми».

В Витебске существовала особая группа населения, так называемые «конные мещане», которые, живя в городе, одновременно владели имениями, служа за это государству «конем». Главной их обязанностью было несение службы «збройно» в конном земском ополчении во время «посполитого рушенья» вместе со шляхтой. Во второй половине XVI в. конные мещане выставляли 100 лошадей. Вдобавок они «оправляли» Замковую гору, строили острог, несли сторожевую службу.

Читать дальше