Каменный замок в Орше возводился во время правления великого князя Витовта. Об этом свидетельствует один из документов, датируемый 1407 г. Речь идет о письме князя Витовта, которое он отправил из Орши в Кенигсберг (Кролевец) орденскому маршалу с просьбой ускорить присылку мастера каменных работ, так как «тот выпросился в Кенигсберг по разным делам и для взятия принадлежностей, которые необходимы для его работы, и нам обещал снова возвратиться до Троицы» (15 мая — М. Т.). «Ныне наши люди сообщали, что он еще не возвратился — пишет князь, — и наши работы приостановлены из-за его отсутствия, так как он настаивал, чтобы строительство без него не продолжалось. Поэтому мы просим Вас, милый господин маршалка, чтобы прислали нам того мастера каменных дел, ибо нам это довольно срочно надо или пришлите другого, чтобы наши работы не задерживались».

Фундаменты замка делались из валунов средних размеров на известковом растворе. Стены же сложили в технике «полосатой кладки», где ряды подогнанных валунов выравнены кирпичом.

Оршанский замок в начале XV в. был «помурован» из камня только до половины, т. е. практически не завершен.

В 1500 г. Оршу заняли войска Русского государства, но через 3 года она была снова возвращена в состав Великого княжества Литовского. Город устоял во время осады 1507 г., а в 1514 г. под его стенами произошла известная битва, в которой русские войка потерпели поражение.

Древнерусская летопись красочно и эмоционально говорит об общей атмосфере и накале этого исторического сражения: «…и воскричаша и возопиша жены Оршанки на трубы Московския, и слышати было стуку и грому великому межи Москвич и Литвою. И удариша Москвичи на Литву, …на сильную рать Литовскую, и треснули копья Московские, и гремят мечи булатные на поли Оршинском. И бысть непособие Божие Москвичам».

Победа противнику досталась благодаря полководческому таланту гетмана Константина Острожского. Слава о нем тогда гремела по всей Европе. Даже московские великие князья старались привлечь на свою службу этого православного князя, о котором тогда была сложена военная походная песня.

В 1519 г. состоялся новый поход московских воевод «от Смоленска к Рше… к Могилеву и к Менску». Город опять устоял.

Оршанский замок ремонтировался не только местным населением, но и жителями отдаленных селений Белоруссии и Литвы. Так, в документе за 1529 г. говорится, что «к Оршы на работу мають люди посланы быти: з Василишок 30 топоров, 20 топоров, 15 топоров, из Дубич (Дубичай — М. Т.) 15 топоров, с Острыны 15 топоров». Кроме того, тогда же король на ремонт Оршанского замка «немалую суму пенязей дати рачил и люди казал з волости Любошанское (на Могилевском Поднепровьи — М. Т.) ку работе того замку послати…».

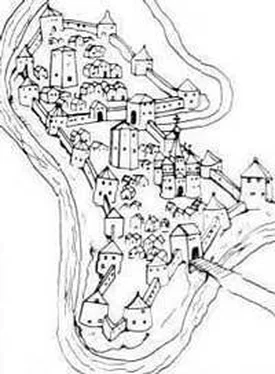

Как пограничный город Орша в 1551 г. была на 10 лет освобождена от налогов. Согласно сведениям инвентаря Оршанского каменного замка за 1560 г., подход к нему шел с запада по мосту через Оршицу. Последний пролет моста поднимался.

Воротная башня представляла собой деревянное 2-ярусное сооружение с системой запорных устройств. Внизу имелась большая бронзовая пушка, годная к стрельбе. Вторая небольшая железная пушка размещалась на верхнем этаже.

Вторая башня, расположенная слева от брамы, была также 2-ярусной, наполовину «муром обмурована». В момент составления инвентаря она находилась в хорошем состоянии. Из вооружения имелась пушка, требовавшая «окованья». Третья башня была каменной до уровня второго яруса, а выше сооружена из дерева. Внизу размещался цейхгауз. В нем хранилось 33 гаковницы, 20 аркебузов, 3 небольшие железные пушки, старосветский железный «кийку стрелбе», запас пушечных ядер и пуль, свинец, порох, фитиль, селитра, сера и прочая амуниция.

Следующий участок стены проходил по берегу Днепра, где возвышалась четвертая двухэтажная башня. Рядом с ней размещался «тайник деревянный фундованный для воды у Днепр». Далее шла стена, подводившая к пятой башне. Верх стены имел вид традиционных деревянных «абланков» — крытой драницей боевой галереи с бойницами, устроенной на консольных балках.

Вероятно, помост галереи был очень прочным, так как на прясле стены между пятой башней и брамой, «на обланках у вокнах» размещались две железные пушки. У въездной башни (брамы), на крыльце «при обланках» висел «звон великий» с железным языком — клепалом.

Читать дальше