К октябрю Днепр был форсирован на большом протяжении, но на севере русские вели тяжелые бои у Орши, Могилева, Витебска, Великих Лук и Невеля. Киев был взят русскими 5–6 ноября. В ноябре немцы здесь пытались контратаковать, отбив Житомир, но были остановлены. В Италии союзники в ноябре достигли рубежа линии Густав (или Зимней линии). Кампания на Тихом океане была отмечена высадкой американцев на островах Гилберта на атоллы Макин (Бутаритари) и Тарава, известной под названием «операция «Гальваник».

Сама операция на атолл Тарава получила название «операция «Лонгсьют». Она знаменовала первую операцию с высадкой морского десанта на Тихом океане, в которой тактически были использованы гусеничные амфибии. Несмотря на то что это была достаточно кровавая для американцев операция (погибло более 3 тыс. американцев; 6 тыс. японцев почти поголовно пали в боях, в плен попало только 250 человек), полученные в результате уроки дали возможность выстроить модель для всех будущих американских высадок морского десанта. Но она была очень близка к тому, чтобы стать провальной.

Стратегические соображения требовали неожиданных действий, которые в случае удачи могли открыть путь через Тихий океан. Лишь сравнительно небольшие силы из опытных морских пехотинцев были выделены для операции – 2-я дивизия морской пехоты (МП). Это соединение лишилось многих солдат, которые были комиссованы из-за приступов хронической малярии в результате несения службы на острове Гуадалканал, где было необходимо исключить диверсионные высадки японцев. Тогда 2-я дивизия морской пехоты была усилена 8-м полком морской пехоты. Десант 2-го полка морской пехоты был усилен двумя батальонами 8-го полка МП, в то время как другие два батальона 8-го полка МП составили резерв 2-й дивизии, а 6-й полк МП сформировал общий резерв.

Четыре усиленных стрелковых батальона, одна рота средних танков, специальная оружейная группа, один батальон артиллерии, саперы и команда береговых саперов, медицинские части и части поддержки должны были совершать десантирование. Легкие танки были наготове в резерве плавающих танков. Остров Бетио обороняли 2619 японских военнослужащих личного состава ВМС 1-го класса плюс рабочие-корейцы.

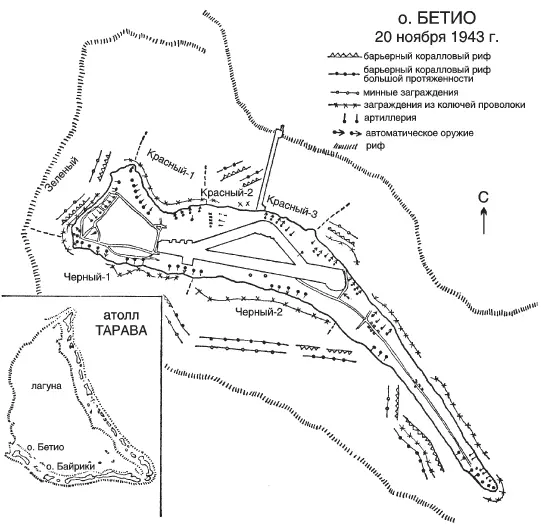

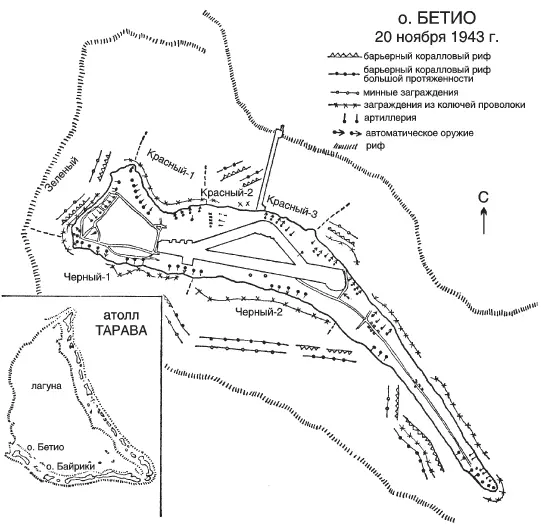

о. БЕТИО

20 ноября 1943 г.

Тарава – один из коралловых атоллов островов Гилберта. Это атолл примерно треугольной формы, состоящий из цепочки островов, тянущейся по обе стороны треугольника, и барьерного кораллового рифа на третьей стороне, на протяжении около 30 км с одной стороны и около 20 км с каждой из двух других. Остров Бетио находился в юго-западном углу треугольника, и именно на нем японцы сосредоточили большую часть своих сил. Остров был плоским, на нем росли пальмы и более мелкие деревья и кустарники. Он был свыше 700 м шириной на своей западной оконечности, сужаясь к противоположному концу.

План обороны японцев предусматривал наличие ряда опорных пунктов, ведущих огонь по перекрывающим участкам с использованием различного оружия – от пулеметов до 203,2-мм морских орудий. Было оборудовано много огневых позиций и долговременных огневых сооружений плюс колючая проволока, а на берегу нагромождения коралловых рифов, противопехотные мины, бетонные четырехугольники, преграды из бревен кокосовых деревьев и другие приспособления в качестве береговых заграждений и противолодочных препятствий в дополнение к огнестрельному оружию и противотанковым минам на рифе. Траншеи располагались вне северо-западной и северо-восточной рулежных дорожек аэродрома, а противотанковые рвы размещались в юго-западном углу острова, а также пересекали остров у восточного конца аэродрома. Командный пункт, полевые склады и склады боеприпасов были построены с особо прочными крышами из бетона в 2 м толщиной.

Для того чтобы обмануть японцев относительно главной цели, несколько островов из группы островов Гилберта в дополнение к атоллу Тарава подверглись бомбардировке с воздуха – как морской, так и армейской авиацией. Армейскую авиацию попросили подключиться к бомбардировкам во время высадки, но эта поддержка так и не была реализована. Береговые сооружения предварительной бомбардировкой уничтожены не были, хотя считалось, что это было сделано. О протяженности подводных преград не было представления, о существовании прибрежного течения не было известно, а глубины при различных приливах и отливах не были в полной мере определены.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу