«Все дети… от трех до шести лет пусть собираются в святилищах в местах поселения, так чтобы дети всех жителей были там вместе. Кормилицы должны смотреть, чтобы дети этого возраста были скромными и нераспущенными. Над самими же кормилицами и над всей этой детской стайкой будут поставлены двенадцать женщин — по одной на каждую стайку, чтобы следить за ее порядком… После того как дети достигнут шестилетнего возраста, они разделяются по полу. Мальчики проводят время с мальчиками, точно так же и девочки с девочками. Но и те, и другие должны обратиться к учению» (Там же, VII, 794 а-с).

Поначалу особенно следует молодоженам остерегаться разногласий и стычек, глядя на то, как даже склеенные горшки сперва легко рассыпаются от малейшего толчка, зато со временем, когда места скреплений станут прочными, ни огонь, ни железо их не возьмут. (…) Слово «мое» и «не мое» необходимо исключить из семейной жизни. Как ушибы левой стороны, по словам врачей, отдаются болью справа, так и жене следует болеть за дела мужа, а мужу — за дела жены… (…) Жене следует полагаться на то, чем по-настоящему можно привязать к себе мужа…

Плутарх. Наставления супругам, 3; 20; 22

Уже в древнейшие времена семья была в Риме прочной и сплоченной ячейкой общества, в которой безраздельно властвовал отец семейства — «патер фамилиас». Понятие семьи («фамилии») в римских правовых памятниках было иным, чем сегодня: в состав ее входили не только отец, мать, незамужние дочери, но и замужние, не переданные формально под власть мужа, наконец, сыновья, их жены и дети. Фамилия включала в себя и рабов и все домашнее имущество. В состав семьи, под власть отца попадали или путем рождения от законного брака и ритуального «принятия» ребенка в семью, или путем особого юридического акта, называвшегося «адопцио» (усыновление), причем усыновленный сохранял независимость в том, что касалось его правового статуса, или же, наконец, путем акта «аррогацио» — особая форма усыновления, при которой новый член семьи полностью переходил под власть отца семейства. Власть отца распространялась на всех членов фамилии.

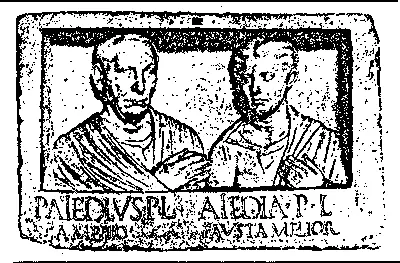

Римская супружеская чета

В ранние времена отец обладал в отношении своих детей «правом жизни и смерти»: он определял судьбу всех, кто от него зависел; он мог собственного ребенка, рожденного им в законном супружестве, или признать своим и принять в семью, или же — как в Афинах — приказать умертвить его либо бросить без всякой помощи. Как и в Греции, брошенное дитя обычно погибало, если никто не находил его и не брал на воспитание. Со временем нравы в Риме смягчились, однако «право жизни и смерти» продолжало существовать вплоть до IV в. н. э. Но и после этого власть отца оставалась совершенно неограниченной там, где речь шла об имущественных отношениях. Даже достигнув совершеннолетия и женившись, сын не имел права владеть какой-либо недвижимой собственностью при жизни своего отца. Лишь после его смерти сын в силу завещания получал все его имущество по наследству. Правда, римские законы предусматривали одну возможность освободиться от власти отца еще при его жизни — посредством особого акта, называющегося «эманципацио». Вместе с тем совершение такого акта влекло за собой важные юридические последствия, связанные с лишением «освободившегося» сына всяких прав на то, чем владела его семья. И все же обычай эманципации, достаточно распространенный в Риме, был наглядным выражением ослабления и даже разложения исконных семейных уз, столь чтимых и незыблемых в первые столетия истории Вечного города. К эманципации побуждали самые разные обстоятельства: иногда сыновья стремились скорее обрести самостоятельность, иногда же отец сам «освобождал» одного или нескольких сыновей, дабы семейное имущество оставалось в руках только одного наследника. Зачастую это могло быть и формой наказания в отношении непокорного или почему-либо неугодного сына, ибо «освобождение» было до некоторой степени равносильно лишению наследства.

Девушки, выходя замуж, из-под власти отца поступали под власть тестя, если, конечно, заключение брака сопровождалось соответствующим юридическим актом «конвенцио ин манум». Что же касается рабов, то над ними отец семейства имел полную и ничем не ограниченную власть: он мог обращаться с ними, как со всяким имуществом, мог убить раба, продать или уступить, но мог и даровать ему свободу путем формального акта «манумиссио».

Читать дальше