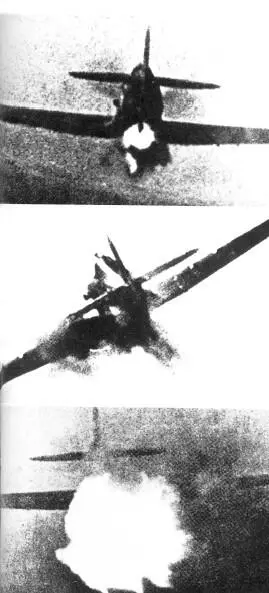

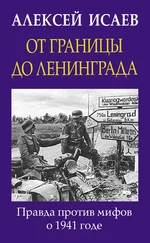

Один из немгногих примеров удачной работы фотопулемета: несколько кадров сбития немецкого истребителя «Me.109G», 1944 г.

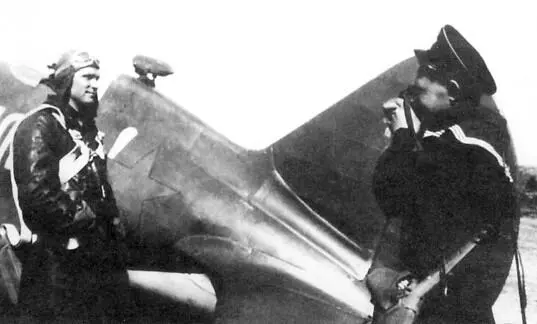

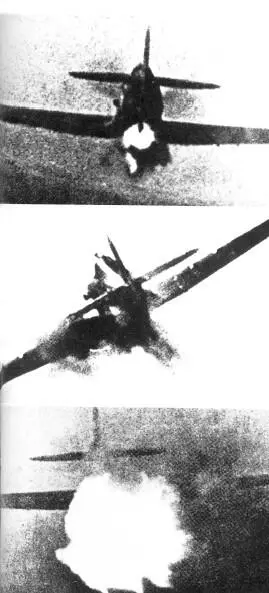

Борис Сафонов позирует перед фотокорреспондентами на фоне своего истребителя «И-16» тип 24. Над гаргротом хорошо виден фотопулемет «ПАУ-22» («Авиамастер»).

Что произошло после очереди, развалился самолет противника в воздухе или спокойно скрылся из виду, установить было невозможно. При отсутствии ярких пиротехнических эффектов вроде взрыва баков уже в процессе стрельбы анализ пленки фотопулемета мог позволить только зафиксировать правильность прицеливания и не более того. Особенно это касается американцев, основным оружием на истребителях которых были 12,7-мм пулеметы. Одного попадания пули такого пулемета было достаточно, чтобы убить пилота, но разрушения конструкции самолета можно было достичь только попаданиями большой массы пуль. В полигонных условиях очереди крупнокалиберных пулеметов отпиливали плоскости, как циркулярная пила, но достичь того же в скоротечном бою было затруднительно. Ухудшала результаты стрельбы установка пулеметов в крыльях с точкой схождения трасс в 300 м перед самолетом. При меньшей или, напротив, большей дистанции стрельбы на цель могла воздействовать только часть пулеметов. Не все было гладко и с пушечными истребителями ВВС Красной Армии. Начиная с модификации «Bf.109F-4» на «худом», как называли «Мессершмитт-109» наши летчики, устанавливалась за бензобаком в фюзеляже 20-мм дюралевая броня. Она представляла собой пакет из 27 листов толщиной 0,8 мм каждый. Крупнокалиберный пулемет и бронебойные снаряды такую преграду, конечно, пробивали, но эта перегородка заставляла срабатывать раньше времени взрыватели 20-мм осколочно-фугасных снарядов. Вместо взрыва снаряда в бензобаке следовало лишь вспарывание нескольких слоев алюминия. Так что попадание с задней полусферы в «Мессершмитт» одного-двух 20-мм снарядов никак не гарантировало его уничтожения. Одним словом, фотопулеметы были крайне несовершенным средством фиксации результатов воздушного боя. Ни использование их всю войну союзниками и немцами, ни массовая установка «ПАУ-22» с августа 1943 г. на советских самолетах принципиально ситуацию с подтверждением сбитых не изменили. Характерный пример – бой 28 июля 1940 г. в районе Дувра между «Мессершмиттами» 51-й истребительной эскадры, сопровождавшими бомбардировщики, и «Спитфайрами» 41-й и 74-й эскадрилий Королевских ВВС. В этом бою был тяжело ранен и вынужден сажать «на брюхо» свой самолет известный немецкий ас Вернер Мельдерс. При этом на сбитие его «Мессершмитта» претендовали три (!) пилота. Один из них, флайт-лейтенант Т. Уэбстер, привез весьма удачные снимки фотопулемета. Но сравнение всех обстоятельств боя заставило уже после войны приписать победу над Мельдерсом другому пилоту – пилот-офицеру Г.-Х. Бэннионсу. Основную проблему, фиксацию падения самолета противника, фотопулемет в общем случае никак не решал.

Иногда делаются попытки объяснить высокие счета немецких асов некоей системой, в которой двухмоторный самолет засчитывался за две «победы», четырехмоторный – аж за четыре. Это не соответствует действительности. Система подсчета побед летчиков-истребителей и баллы за качество сбитых существовали параллельно. После сбития «Летающей крепости» летчик ПВО рейха рисовал на киле одну, подчеркиваю, одну полоску. Но одновременно ему начислялись баллы, которые впоследствии учитывались при награждениях и присвоении очередных званий. Точно так же в ВВС Красной Армии параллельно системе учета побед асов существовала система денежных премий за сбитые самолеты противника в зависимости от их ценности для воздушной войны.

Эти убогие попытки «объяснить» разницу между 352 и 62 свидетельствуют лишь о лингвистической безграмотности. Пришедший к нам из англоязычной литературы о немецких асах термин «победа» суть продукт двойного перевода. Если Хартманн одержал 352 «победы», то это не означает, что он претендовал на 150–180 одно– и двухмоторных самолетов. Оригинальный немецкий термин – это abschuss, который «Военный немецко-русский словарь» 1945 г. интерпретирует как «сбитие выстрелами». Англичане и американцы переводили его как victory – «победа», что впоследствии перекочевало в нашу литературу о войне. Соответственно отметки о сбитых на киле самолета в форме вертикальных полосок назывались у немцев «абшуссбалкенами» (abschussbalken).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу