К внутренней поверхности щита прикрепляли также разнообразные ремни, так называемые энармы, с помощью которых воин держал щит. Рукоятки древних щитов начиная с бронзового века и кончая эпохой викингов выполнялись в виде толстого бруса, который приклепывали к внутренней стороне над большой полой выемкой в центре круглого щита. Эта выемка снаружи выступала в виде шишки, оставляя сзади полость, где помещался кулак, сжимавший рукоятку. Держать такой щит было то же самое, что держать за ручку крышку бельевого бака, с той лишь разницей, что щит был плоский или имел вогнутость, направленную внутрь. У викингов для руки был дополнительный упор в виде ремня, протянутого к левой стороне щита. Викинг пропускал руку под этот ремень – так можно было надежнее фиксировать щит рукой, да и держать его было намного удобнее. Некоторые дополнительные приспособления такого рода, возможно, использовались и в бронзовом веке; у греков определенно такие приспособления были. Но так как деревянные или кожаные подкладки бронзовых щитов до наших дней не сохранились, то есть не сохранилось частей, к которым крепились бы ремни, то мы не можем сказать, насколько распространены были такие средства ношения щитов в бронзовом веке.

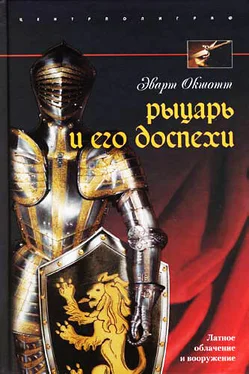

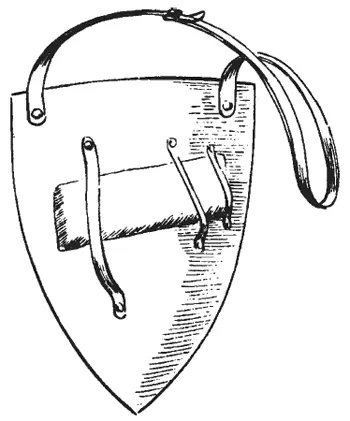

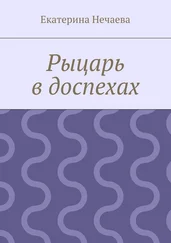

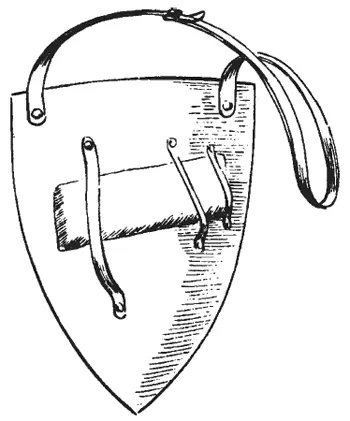

Энармы средневековых щитов состояли из трех ремней. Их крепление и взаимное расположение могли значительно варьировать, но принцип в каждом случае оставался одним и тем же: 1) ремень, расположенный у левой стороны щита, приклепанный с обеих сторон так, чтобы между ним и щитом могло пройти мускулистое предплечье в кольчуге; 2) такой же, но более короткий ремень, расположенный ближе к правому краю щита. Под этот ремень продевали запястье; 3) и, наконец, на несколько дюймов дальше приклепывали еще один ремешок для пальцев, на случай, когда пальцами не держали уздечку коня. Еще одним важным дополнением служил четвертый ремень, так называемый гюиж, за который щит подвешивался к шее воина. В хрониках и романах можно часто встретить выражение «со щитом на шее». Встретив такое выражение, подумайте о гюиже, и вы сразу представите себе, что имел в виду автор. Это ремень, который в действительности состоял из двух кусков, как ремень фотосумки. Эти куски соединялись между собой пряжкой, то есть длину ремня можно было регулировать. Концы ремня приклепывались к обоим верхним углам щита. Представляется, что эти заклепки вставляли до того, как покрывали гипсом и окончательно отделывали наружную поверхность щита (рис. 42 и 43).

Рис. 42. Внутренняя сторона щита XIII века; показана подушка для руки, энармы и гюиж.

Рис. 43. Другое взаимное расположение ремней на внутренней стороне щита XIII века.

Часто приходится видеть щиты с рельефными гербами на могилах или на стенах средневековых церквей. Их изображают так, словно ведущие ремни зацеплены за колышки, на которых они висят. Особенно хороши в этом отношении щиты баронов Генриха III, висящие на стенах хоров приделов Вестминстерского аббатства.

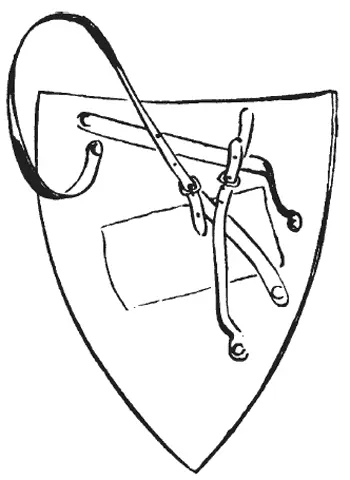

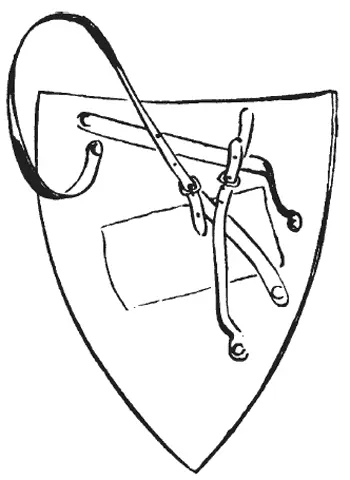

Рис. 44. Способ крепления перевязи к ножнам в XII веке.

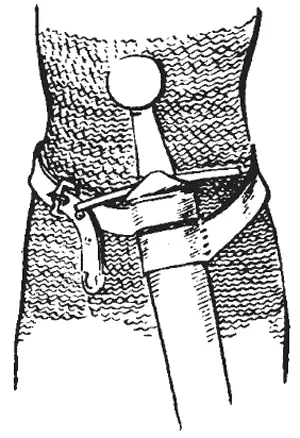

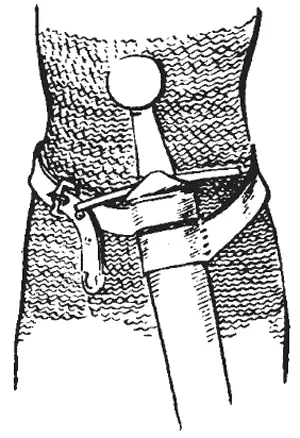

Рис. 45. Более поздний способ крепления перевязи к ножнам (XIII век).

Меч никогда не подвешивали к плотно охватывающему талию рыцаря поясному ремню. С 500 до 900 года мечи обычно носили на наплечной перевязи, при этом рукоятка иногда располагалась на уровне груди, но такой способ годился исключительно для боя на колесницах или в пешем строю. Кавалеристу же было удобнее, если рукоятка располагалась ниже, особенно если он одновременно пользовался щитом. Поэтому тяжеловооруженный всадник X—XV веков носил меч либо на перевязи, свободно облегавшей бедра, либо на ремнях, свисавших от пояса. Приблизительно до 1340 года всадник носил перевязь, выполненную в виде широкого ремня, который с двух сторон удерживал ножны. Пояс оборачивали вокруг ножен приблизительно на шесть дюймов ниже их горловины, а затем пропускали ремень над левым бедром, оборачивая вокруг спины и правого бедра до клапана с пряжкой, к которой и присоединяли этот конец ремня, пристегивая его к пряжке спереди. Клапан с пряжкой крепили к ножнам непосредственно под горловиной и направляли по передней поверхности живота навстречу другому концу поясного ремня. (Этот способ ношения меча показан на рисунках 44 и 45.) В некоторых странах Европы – главным образом, в Англии, Франции и Испании – пояса застегивали большими пряжками. Но в Германии, Италии и Скандинавии крепление меча было устроено проще: конец ремня разрезали вдоль на два хвоста, а на встречном клапане не было пряжки, но зато в нем прорезали две параллельные продольные щели, куда пропускали хвосты, которые потом просто завязывали узлом (рис. 45).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу