С противотанковой артиллерией в Красной Армии было большое отставание. Только в апреле 1941 года советское командование приступило к формированию артиллерийских бригад РГК. По штату в каждой бригаде должно было быть 120 противотанковых орудий и 4800 противотанковых мин.

Кавалерия. Несмотря на пристрастие к кавалерии отдельных советских военачальников, ее удельный вес в структуре сухопутных войск к началу войны заметно снизился, и она составляла всего 5 % от их общей численности. Организационно кавалерия состояла из 13 дивизий, восемь из которых входили в состав четырех кавалерийских корпусов. В кавалерийской дивизии имелось четыре кавалерийских и один танковый полк (почти 7,5 тыс. личного состава, 64 танка, 18 бронемашин, 132 орудия и миномета). В случае необходимости кавалерийская дивизия могла вести бой спешенно, как обычное стрелковое соединение.

Инженерные войска. Вопросами инженерного обеспечения занималось Главное инженерное управление, которым до 12 марта 1941 года руководил генерал-майор инженерных войск А.Ф. Хренов, а с 20 марта – генерал-майор инженерных войск Л.З. Котляр. В войсках были развернуты инженерные части, но их техническое обеспечение было очень слабым. В основном расчет делался на лопату, топор и подручные строительные материалы. Вопросами минирования и разминирования местности в мирное время саперы почти не занимались. Начиная с 1940 года практически все инженерные части приграничных военных округов постоянно были задействованы на работах по строительству укрепленных районов на новой границе СССР и боевой подготовкой не занимались.

Связь. Все вопросы стратегической связи и снабжения войск средствами связи возлагались на Управление связи Красной Армии, которое с июля 1940 года возглавлял генерал-майор Н.И. Гапич. К тому времени были разработаны и поступили в войска фронтовые, армейские, корпусные и дивизионные комплекты радиосвязи, но не все они были освоены в достаточной степени. Кроме того, многие командиры не доверяли радиосвязи, а также не умели ею пользоваться с точки зрения обеспечения скрытности управления.

Противовоздушная оборона. Для решения задач противовоздушной обороны в стратегическом масштабе в 1940 году было создано Главное управление войск ПВО страны. Его начальником вначале был генерал-лейтенант Д.Т. Козлов, а с 19 марта 1941 года – генерал-полковник Г.М. Штерн. 14 июня 1941 года на этот пост был назначен генерал-полковник артиллерии Н.Н. Воронов.

Для решения задач ПВО вся территория СССР была разделена на зоны ПВО в соответствии с границами военных округов. Зоны возглавлялись помощниками командующих округами по ПВО. Для решения конкретных задач в подчинении Главного управления войск ПВО страны имелись зенитно-артиллерийские силы, прожекторные, аэростатные части, а также соединения истребительной авиации.

Для решения задач ПВО из состава авиационных соединений военных округов было выделено 39 полков истребительной авиации, которая организационно оставалась в подчинении командующих ВВС округов. В связи с этим помощник командующего военным округом по ПВО, в подчинении которого находились части зенитной артиллерии, все вопросы применения авиации для целей ПВО должен был согласовывать с командующим ВВС.

Войсковая ПВО была оснащена зенитными пушками и пулеметами, но в стрелковых и танковых соединениях этих средств было мало, и на практике они не могли обеспечить надежного прикрытия всего района сосредоточения войск.

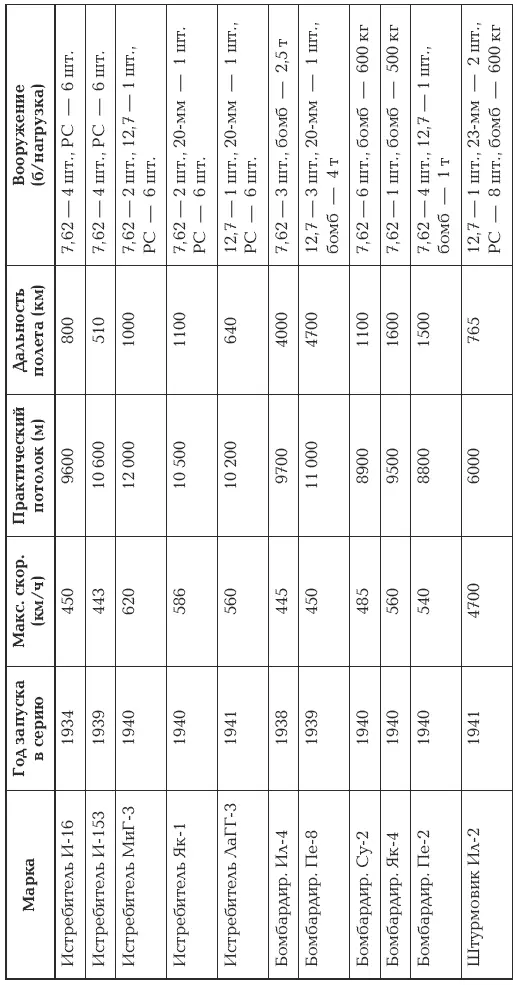

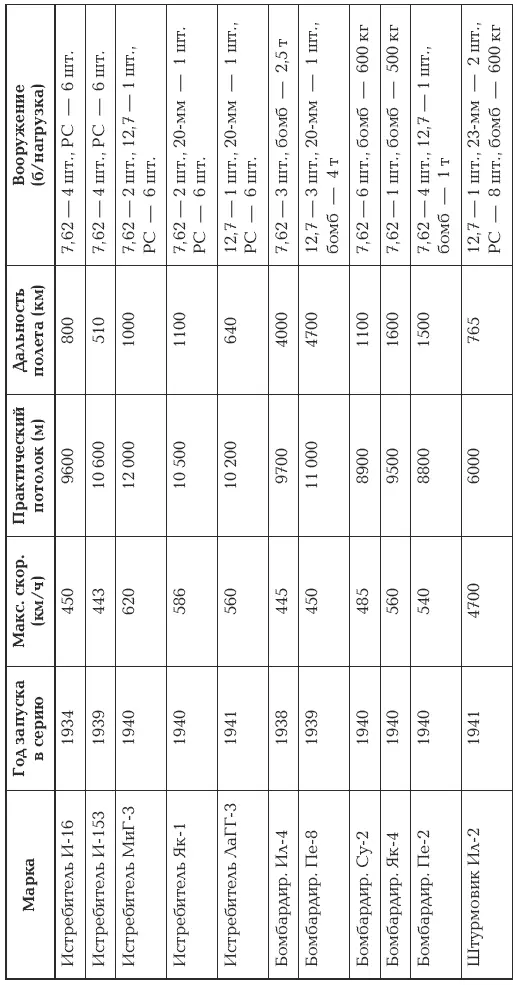

Авиация. Авиация была оснащена преимущественно самолетами устаревших конструкций. Новых боевых машин было очень мало. Так, бронированный штурмовик конструкции А.С. Ильюшина Ил-2, созданный в 1939 году, в войска начал поступать только в 1941 году. Истребитель конструкции А.С. Яковлева Як-1, принятый к серийному производству в 1940 году, в войска начал поступать также в 1941 году.

Начальником Главного управления ВВС с апреля 1941 года был генерал-лейтенант П.Ф. Жигарев, который с ноября 1937-го по сентябрь 1938 года командовал группой советских летчиков-«добровольцев» в Китае.

Летно-технические и боевые характеристики советских самолетов

Затем в результате массовых чисток среди высшего командного состава ВВС он сделал быструю карьеру и в декабре 1940 года стал первым заместителем командующего ВВС РККА.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу