В.К. Триандафиллов писал, что после прорыва первой полосы обороны противником оборонявшие ее войска «нужно оторвать от него и собрать в новом районе для нового сопротивления». Вследствие этого первый «отскок» мог производиться на глубину 30–40 километров, а последующие в течение трех-четырех суток – на глубину 50-100 километров, т. е. «на полпути между краем оборонительной полосы и районом расположения глубоких резервов». При этом «основная масса прибывающих резервов вводится во фланг прорвавшихся частей противника с тем, чтобы организовать контрудар против них, в крайнем случае заставить противника свернуть или раздробить его основную группировку против новых объектов действий». В.К. Триандафиллов писал, что «будет ошибкой гоняться за быстрым сроком перехода в контрнаступление, не дожидаясь полного сосредоточения войск, достаточного обеспечения их средствами подавления (артиллерия, танки). Контрнаступление, предпринимаемое недостаточными силами, может привести только к разгрому этих сил и будет играть на руку противнику» [11].

Таким образом, В.К. Триандафиллов впервые в Советском Союзе выдвинул идеи необходимости разработки теории оборонительной операции, рассчитал размах этой операции, указал на невозможность решения задач обороны на тактическом уровне, предсказал необходимость отвода войск на новые рубежи, место и цель проведения армейского контрудара. Особое внимание он обратил на требования к подготовке армейского контрудара. Однако данный автор также не подразделял оборону на ведущуюся в начале войны или уже в ходе военных действий.

В то же время советские военачальники понимали, что успех борьбы в рамках приграничных сражений будет иметь большое значение для завоевания стратегической инициативы. Поэтому они планировали вести эти действия с опорой на укрепленные районы (УР), которые должны были стать своеобразными элементами оперативного построения армий прикрытия государственной границы.

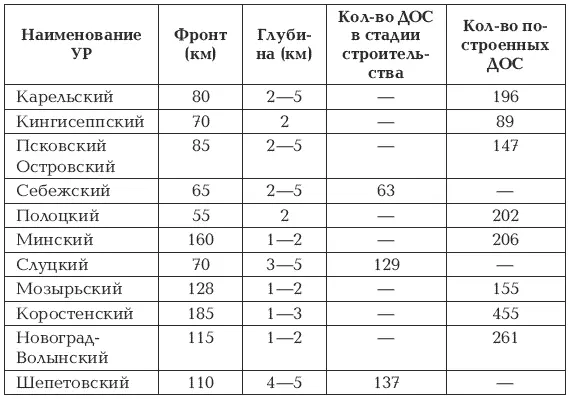

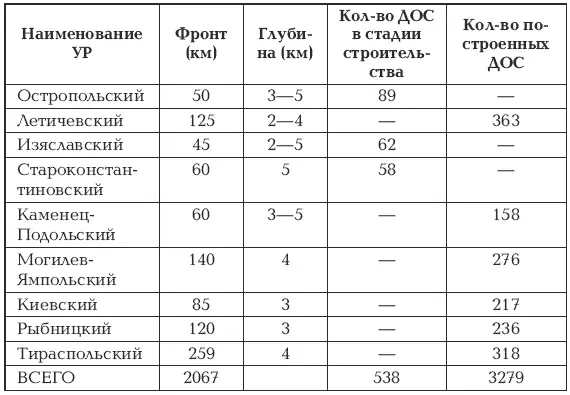

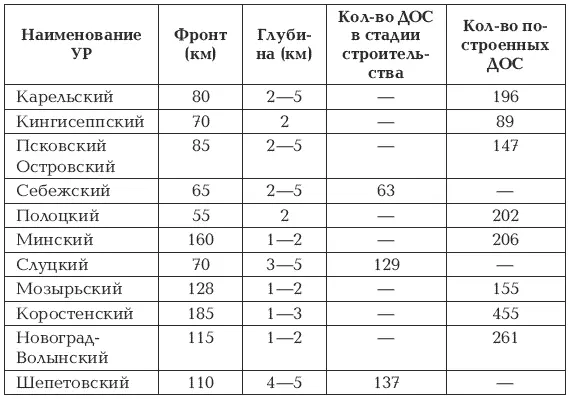

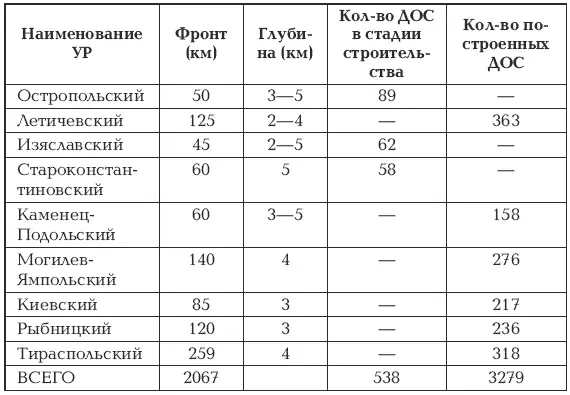

По решению советского правительства в 1938 и 1939 годах начался второй этап строительства укрепрайонов. Пытаясь увеличить плотность укрепрайонов на западной границе, советское правительство в 1938–1939 годах начало строительство еще 8 укрепрайонов: Каменец-Подольского, Изяславского, Островского, Остропольского, Себежского, Слуцкого, Староконстантиновского, Шепетовского. Одновременно продолжалось совершенствование уже построенных укрепрайонов. Росло число огневых сооружений различного типа, усиливались препятствия, росло число минных полей. Для усиления противотанковой обороны в дотах устанавливали артиллерийские орудия, усиливали защитные свойства долговременных сооружений. В них был проведен большой объем работ – забетонировано 1028 сооружений. Их гарнизоны составляли 25 пулеметных батальонов общей численностью 18 тыс. человек.

Количество основных сооружений в укрепленных районах на старой границе СССР, возведенных в период 1928–1939 гг.

Укрепленные районы представляли собой линию железобетонных сооружений, рассредоточенных в глубину от одного до двух километров. Основным типом боевого сооружения являлась огневая пулеметная точка. Долговременных сооружений, обеспечивавших неуязвимость гарнизона при попадании 155-мм или 210-мм снарядов, насчитывались единицы. С 1938 года в некоторых из этих укрепленных районов начали устанавливать более мощное вооружение и обновлять внутреннее оборудование. К концу 1939 года план строительства укрепленных районов по старой границе был выполнен на 60 %, и в их системе имелось 1028 забетонированных сооружений.

Строительство укрепленных районов на новой границе было начато 26 июня 1940 года. Всего по новой государственной границе должно было быть построено 20 укрепленных районов. Кроме того, после присоединения Бессарабии и Северной Буковины начались подготовительные работы по строительству еще трех укрепленных районов.

Но отдельные советские военные специалисты вскоре поняли, что надежда только на укрепленные районы в вопросе обороны государства очень слабая. 12 октября 1940 года начальник Главного военно-инженерного управления генерал-майор инженерных войск А.Ф. Хренов представил доклад начальнику Генерального штаба, в котором писал: «Изучение и обследование состояния укрепления наших границ показало, что система военно-инженерной подготовки ТВД недостаточно уяснена как по форме, так и по содержанию, что отсутствует единство взглядов по этому вопросу и в то же время наблюдается шаблонность приемов и форм укрепления границ… Главным же и основным недостатком укрепления наших границ является то, что вооруженная сила нашей страны, полевые войска, остается необеспеченной, а ТВД – неподготовленным для действий полевых войск». При планировании и строительстве укрепленных районов, указывал генерал А.Ф. Хренов, допускалось два крупных недостатка: «1) не учитывалось, против каких сил противника должен сопротивляться укрепленный район; 2) кто, как и чем должен вести бой в укрепленном районе» [12].

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу