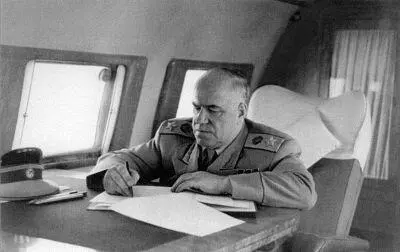

Воспоминания и размышления

После начала военных действий 22 июня 1941 года Генеральный штаб не смог сразу же взять на себя управление войсками и попытался ограничиться сбором оперативной информации с фронтов и армий. Но фронты и армии, в свою очередь, практически лишенные Генеральным штабом средств управления подчиненными войсками, ввиду внезапного нападения противника, также вынуждены были превратиться из руководящего органа в фиксирующий. Видя это, И.В. Сталин вынужден был и наркома обороны С.К. Тимошенко, и начальника Генерального штаба уже в первые сутки войны направить непосредственно в войска, признав тем самым слабость стратегического военного управления.

Прибыв в войска, Г.К. Жуков не смог оценить изменения в сложившейся на то время оперативной обстановке и не нашел ничего лучшего, как потребовать точного выполнения предвоенных оперативных планов прикрытия государственной границы. На практике это привело к бесцельной гибели ряда механизированных корпусов и резкому ослаблению первого стратегического эшелона РККА в пространстве между первой и второй полосами укрепленных районов. И если полоса приграничных укрепленных районов не сыграла положительной оборонительной роли ввиду достижения противником внезапности начала военных действий, то вторая полоса укрепленных районов по старой границе СССР была легко захвачена противником исключительно по причине нерасторопности Генерального штаба РККА.

Ф. Гальдер, бесспорно, «переиграл» Г.К. Жукова по военному искусству. Способы ведения наступления Сухопутными войсками Вермахта основывались не только на новейших достижениях военного искусства, но и широко использовали наработки полководцев прошлого. Они широко применяли решительное массирование сил и средств на направлении главного удара, широкий маневр, охват флангов, окружение группировок противника, рассечение их и разгром по частям, оперативную маскировку, дезинформацию и многое другое.

Советские войска под руководством Генерального штаба РККА и штабов фронтов, как правило, действовали нерешительно, шаблонно, уступая противнику в инициативе, нередко пренебрегая главными законами военного искусства. И это при том что в теоретическом плане многие командующие и командиры должны были быть «подкованы» достаточно хорошо. Однако Генеральный штаб своими директивами нередко «глушил» инициативу снизу, заставляя войска действовать по заведомо неэффективному сценарию.

Негативную роль в деятельности Г.К. Жукова и всей Красной Армии в 1941 году сыграла проводимая в то время кадровая политика. Военачальники на многие высшие должности назначались не по деловым качествам, а на основании преданности партии и личного знакомства. Текучесть кадров была очень высокой. Сам Г.К. Жуков, став начальником Генерального штаба РККА, не успел как следует покомандовать ни армией, ни военным округом. Базовое военное образование у него было низким. Примерно такими же были и многие командующие военными округами (фронтами) и армиями. И это в то время, когда человеческому фактору в войсках Германии уделялось самое пристальное внимание.

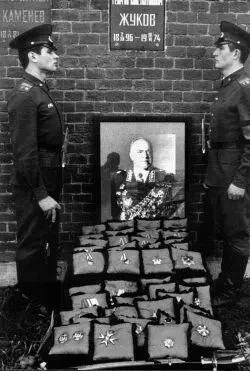

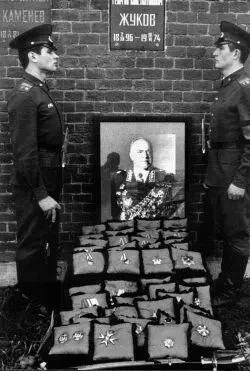

У могилы Г. К. Жукова

К счастью, Советский Союз, благодаря своей территории, огромным экономическим и человеческим ресурсам, в Великой Отечественной войне победил Германию. Немецкие войска в своем наступлении в конце 1942 года были остановлены на Волге и Северном Кавказе, откуда началось победоносное наступление Красной Армии. Но, говоря об этом, мы не учитываем тот факт, что от линии государственной границы глубина продвижения немецких войск в 1941–1944 годах и глубина продвижения советских войск в 1944–1945 годах были примерно равными. Но за Эльбой у Германии не было Урала и огромной Сибири, а с Запада к Эльбе неудержимо рвались войска союзников. Поэтому Гитлер и его ближайшее окружение проиграли войну, и Г.К. Жуков в повергнутом Берлине подписал Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

В истории издавна повелось так, что победителей не судят. Избежали суда и многие советские военачальники, которые летом 1941 года не смогли выполнить свой долг по управлению вверенными им объединениями и соединениями в операции и бою. До сих пор остаются незахороненными останки тех солдат, которые даже без команды свыше на неподготовленных рубежах вступали в бой с противником. Осудить этих безымянных героев никто не имеет права.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу