Царю не обязательно было пользоваться общим входом. Он мог покинуть средний внутренний двор через дверь или ворота в юго-восточном углу, а оттуда пройти сквозь вторые ворота в стене крепости, к которым также был подведен мост, но на сей раз достаточно широкий и прочный для проезда колесниц.

Для слуг и мелких чиновников, обитавших в нижней части города, существовал третий вход — пологий подъем или лестница, которые вели от южного конца западной стены к террасам позади главных дворцовых строений. И, наконец, мощеная дорога вдоль южных стен соединяла главные ворота. Дорогу можно было перекрыть в двух местах внутренними воротами. Несмотря на то что она была вымощена, она не имела никакого особого значения, а служила, по-видимому, лишь кратчайшим путем для чисто дворцовых нужд.

Пытаясь разобраться, для каких целей были построены те или другие здания дворцового комплекса, мы постоянно сталкиваемся с трудностями. Сам характер местности — довольно крутой склон — послужил причиной того, что входы в здания с внутренних дворов располагались на уровне первого этажа, а все остальные комнаты — наверху. В результате от этих строений остались только фундаменты и стены нижних этажей. Мало того, некоторые наиболее значительные постройки на верхней скальной площадке были разрушены позднейшим строительством. Например, от строений в восточном углу среднего внутреннего двора практически ничего не сохранилось, а на самом внутреннем дворе остались лишь углубления под фундаменты каменных колонн, вырубленных в скальном грунте самого плато. Зачастую невозможно точно определить назначение тех или иных зданий.

Лишь в отдельных случаях остались свидетельства, позволяющие сделать некоторые достаточно обоснованные предположения. Например, два здания к западу от верхнего двора (строения Е и F ) почти наверняка были жилыми. В здании к югу от среднего двора (строение А ) сохранилось большое количество глиняных табличек; здесь, по-видимому, находились царский архив и библиотека. Немало табличек найдено и в строениях Е и К; предполагают, что они попали сюда в результате постоянных перестроек, производившихся в библиотеке.

Здание D на западной стороне того же среднего двора имело полуподвальное помещение, состоявшее почти целиком из длинных комнат. Стены этого помещения, очевидно, служили фундаментом для колоннады верхнего двора. А сама колоннада, в свою очередь, подчеркивала наличие верхнего этажа, где находился главный зал приемов площадью около 100 квадратных футов. В этот зал можно было пройти либо через средний двор, либо через узкий проход в нижнем дворе, который вел от северо-восточного угла нижнего двора к угловому входу, расположенному на уровне фундамента. По этому проходу посетители попадали прямо в вестибюль зала приемов, минуя средний двор.

Далеко не все здания дворцового комплекса несли оборонительный характер. Например, строение С, расположенное поодаль от главного прохода, ближе к западному краю плато, по всей видимости, имело ритуальное назначение. Но об этом поговорим в главе, посвященной религии хеттов.

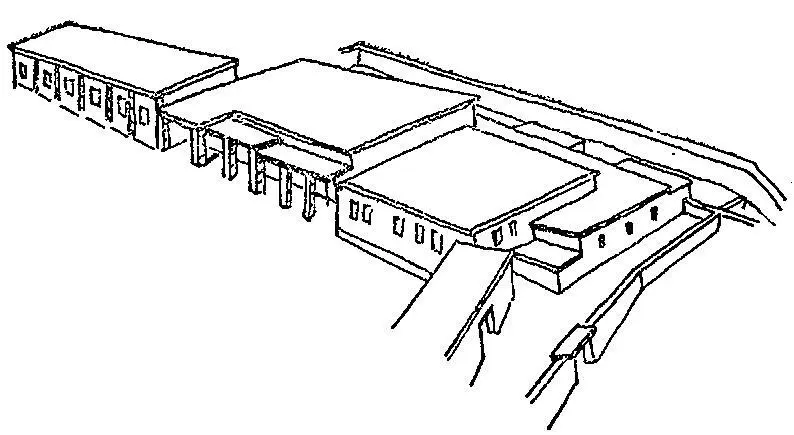

В Аладже, находившейся всего в нескольких милях севернее Богазкёя, самые крупные здания имеют сходные черты со строениями в Бююккале, которые позволяют отнести их к дворцовым. Вход в этот комплекс расположен напротив главных ворот, между ними лежит широкая, открытая площадь. Дорога из внешнего двора ведет через двойные ворота к узкому внутреннему двору площадью 250x50 футов. В середине правой стороны когда-то стояла открытая колоннада.

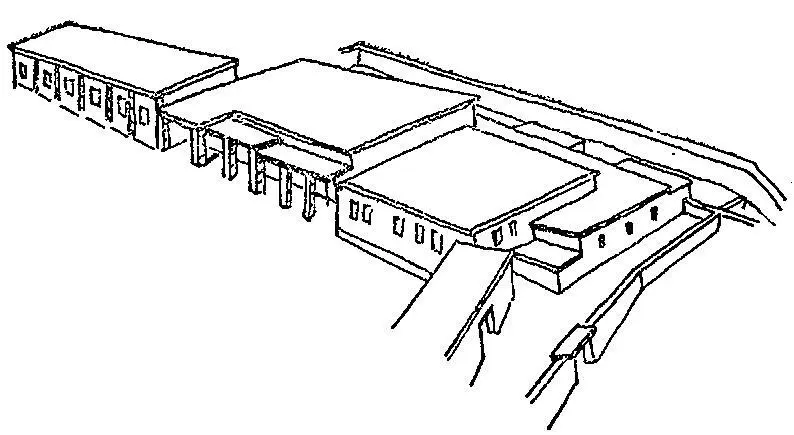

Рис. 23. Реконструкция восточной части дворца в Аладже

Главный зал находился непосредственно справа за двойными воротами; проходили в него через две узкие комнаты в южном углу колоннады. Размеры зала (площадь 40 квадратных футов), а также его расположение рядом с главным внутренним двором говорят о том, что он был крытым. Кровлю, должно быть, поддерживали внутренние столбы, образовавшие еще один «колонный зал», как в Бююккале. Другие комнаты были, по-видимому, жилыми или административными помещениями, а одна, в северо-западном углу, возможно, была святилищем.

Повседневная жизнь Анатолии II тысячелетия до н. э. почти полностью была связана с сельским хозяйством. Хотя мы и не имеем исчерпывающих данных об экологии этого района, письменные источники и археологические свидетельства позволяют нам составить достаточно ясное представление о флоре и фауне Анатолии, о ее одомашненных и диких животных и растениях.

Читать дальше