Александр Висковатов - Историческое описание одежды и вооружения российских войск. Том 7

Здесь есть возможность читать онлайн «Александр Висковатов - Историческое описание одежды и вооружения российских войск. Том 7» весь текст электронной книги совершенно бесплатно (целиком полную версию без сокращений). В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: История, Справочники, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.

- Название:Историческое описание одежды и вооружения российских войск. Том 7

- Автор:

- Жанр:

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг книги:3 / 5. Голосов: 1

-

Избранное:Добавить в избранное

- Отзывы:

-

Ваша оценка:

- 60

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

Историческое описание одежды и вооружения российских войск. Том 7: краткое содержание, описание и аннотация

Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Историческое описание одежды и вооружения российских войск. Том 7»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.

Историческое описание одежды и вооружения российских войск. Том 7 — читать онлайн бесплатно полную книгу (весь текст) целиком

Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Историческое описание одежды и вооружения российских войск. Том 7», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.

Интервал:

Закладка:

XXII. Національныя войска: Горская Моздокская команда; Греческій пехотный полкъ; Императорская Белорусская, Могилевская и Полоцкая Хоругви; Таврическіе Татарскіе дивизіоны (числомъ два) и Греческій дивизіонъ (близъ Одессы).

XXIII. Временныя войска, по особеннымъ военнымъ обстоятельствамъ формированныя: Корпусъ Малороссійскихъ пешихъ стрелковъ и Казачій полкъ изъ ямщиковъ.

XXIV. Команды при присутственныхъ местахъ и казенныхъ заведенiяхъ, какъ-то: при Сенате—баталіонъ; при Главномъ Кригсъ-Коммиссаріате и при Провіантскомъ штате— по роте; при С.-Петербургскомъ Воспитательномъ обществе благородныхъ девицъ, при Главной Соляной Конторе и ея экспедиціяхъ, при строеніи Московскаго Кремлевскаго Дворца, при С.-Петербургскомъ Дворянскомъ Банке, при Троицкой Коммерческой Экспедиціи, при Главной Дворцовой Канцеляріи, при Коллегіи Иностраныхъ Делъ, при Вотчинномъ Департаменте и при Литейномъ заводе въ Донецкомъ уезде—по команде.

XXV. Горнозаводскiе баталіоны: Колывано-Воскресенскій и Нерчинскій, и роты: при Екатеринбургскихъ золотыхъ промыслахъ—две пехотныя; при Гороблагодатскихъ и Камскихъ горныхъ заводахъ—одна пехотная; при Олонецкихъ Петровскихъ заводахъ—одна инвалидная.

XXVI. Штатныя Команды: въ С.-Петербургской губерніи—10, въ Архангельскомъ наместничестве — 7, Олонецкомъ—8, Выборгскомъ—6, Ревельскомъ—5, Рижскомъ—9, Псковскомъ—9, Вологодскомъ—12, Ярославскомъ—12, Костромскомъ—15, Вятскомъ—13, Пермскомъ—15, Тобольскомъ—16, въ Московской губерніи—16, въ Смоленскомъ наместничестве — 12, Полоцкомъ — 11, Могилевскомъ—12, Черниговскомъ—15, Новгородъ-Северскомъ—11, Харьковскомъ—15, Курскомъ—15, Орловскомъ—13, Калужскомъ—12, Тульскомъ—12, Рязанскомъ — 2, Владимірскомъ—14, Нижегородскомъ—13, Казанскомъ—13, Симбирскомъ—13, Пензенскомъ—13, Тамбовскомъ—12, Воронежскомъ—15, Саратовскомъ—11,Уфимскомъ—13, Колыванскомъ—5, Иркутскомъ—4, Кіевскомъ —10, Екатеринославскомъ—15, въ Таврической области—7, въ Кавказскомъ наместничестве—9 и въ Курляндской губерніи—9.

XXVII. Команды Неслужащихъ Инвалидовъ: Лейбъ-Гвардіи Муромская, Хлыновская, Касимовская, Арзамасская, Шацкая, Тамбовская, Пензенская, Лебедянская, Козьмодемьянская, Чебоксарская, Кадомская, Алатырская, Темниковская, Керенская, Саранская, Нижне-Ломовская, Инсарская, Путивльская, Пронская, Козельская, Ряжская, Бежецкая, Зарайская, Сызранская, Уржумская, Ядринская, Курмышская, Слободская, Козловская, Свіяжская и Верхне-Ломовская.

ХХVІІІ. Морскія войска, подведомственныя Военной Коллегіи: Балтійскаго флота—1 и 2 Морскіе полки и 1 и 2 Бомбардирскіе баталіоны, Черноморскаго флота — Гренадерскій Корпусъ и Бомбардирскій баталіонъ.

Независимо отъ сихъ войскъ, находились разные воинскіе чины: въ Полевомъ Артиллерійскомъ Фурштате, Арсеналахъ, Лабораторіяхъ, Пороховыхъ заводахъ и въ Инженерномъ ведомстве.

Войска Наследника и Великаго Князя Павла Петровича, такъ называвшіяся Гатчинскія, состояли: изъ баталіоновъ—Наследника, Великаго Князя Александра Павловича, Великаго Князя Константина Павловича, Полковника Аракчеева, Маіора Малютина и Маіора Недоброва; Егерской роты; Кирасирскаго или Жандармскаго, Драгунскаго, Гусарскаго и Казачьяго полковъ и Артиллерійской роты.

Перемены въ обмундированіи и вооруженіи войскъ, съ 1796 по 1801 г.

I. ВЪ ПОЛЕВЫХЪ ИЛИ АРМЕЙСКИХЪ ГРЕНАДЕРСКИХЪ ПОЛКАХЪ.

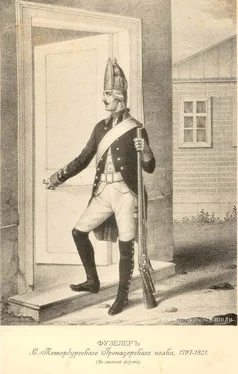

29-го Ноября 1796 года, вместе съ изданіемъ новаго Воинскаго Устава, одежда, оружіе и амуниція Гренадерскимъ полкамъ были назначены почти те же, какія существовали въ вышеописанныхъ Гатчинскихъ войскахъ. На основаніи сего Устава и на основаніи правилъ, введенныхъ после, съ самыми незначительными измененіями, въ штаты и табели, Высочайше конфирмованные 5 Генваря 1798 года, полное обмундированіе рядоваго фузелера составляли: кафтанъ, камзолъ, штаны, штиблеты, башмаки, галстукъ, шапка фузелерная, шапка фуражная, шинель и, для зимняго времени, фуфайка. Оружейныя и амуничныя вещи заключались: въ шпаге съ темлякомъ; портупее съ штыковыми ножнами; ружье съ штыкомъ, ремнемъ, огнивнымъ чехломъ и полунагалищемъ; патронной суме, съ перевязью; ранце, съ ремнемъ; водоносной фляже и сухарномъ мешке (Рис. №№ 913— 919) (168).

Кафтанъ (называвшійся также и мундиромъ)—изъ темнозеленаго, моченаго сукна, съ краснымъ, каразейнымъ подбоемъ и съ плоскими, металлическими (медными или оловянными) пуговицами, въ покрое почти совершенно сходствовалъ съ кафтанами, бывшими у Гатчинской пехоты. У большей части полковъ онъ былъ съ отворотами или лацканами, и имелъ нашивки или петлицы; изъ шерстяной тесьмы, только на клапанахъ рукавовъ, надъ обшлагами, исключая одинъ Московскій полкъ, где оне находились на самыхъ обшлагахъ, въ прямомъ направленіи отъ верхняго края къ нижнему. Воротникъ, какъ и у Гатчинскихъ войскъ, пришивался къ кафтану на-глухо, и былъ до 2 1/4 вершковъ шириною. Лацканы имели почти ту же форму, какъ у Армейской пехоты, при Императрице Екатерине II, только къ-верху несколько шире, и, какъ воротникъ пальца на четыре не доходилъ до бортовъ кафтана, то между боковыми его сторонами, верхнимъ краемъ кафтана и лацканами, часть темнозеленаго сукна, въ виде треугольника, оставалась не закрытою (Рис. №№ 912, 913 и 914). Каждый лацканъ пристегивался къ кафтану шестью пуговицами, изъ которыхъ нижнія пять, пришитыя на самомъ кафтане, были одна отъ другой въ равномъ разстояніи, а верхняя, нашитая на самомъ воротнике, у плеча, отстояла далее. Еще одна пуговица находилась на воротнике, съ левой стороны, для пристегиванія погона; две были подъ правымъ лацканомъ, подле борта; по две—надъ обшлагами, на клапанахъ; по три— подъ карманными клапанами; две—на лифе; по одной—у нижнихъ концевъ полъ, на шве, и по одной—у застежекъ полъ. Такимъ же образомъ размещались пуговицы и на кафтанахъ, не имевшихъ лацкановъ, но съ тою единственно разностью, что на каждомъ борте ихъ было не по шести, а по пяти, начиная отъ угловъ воротника до пояса (Рис. № 915). У этихъ же кафтановъ, т. е. которые не имели лацкановъ, передніе края полъ выкраивались, какъ и у Гатчинскихъ пехотныхъ кафтановъ (Рис. № 915) 1793 года, съ вырезкою или уступомъ, а у кафтановъ съ лацканами этого не было. Въ отношеніи къ кафтанамъ, полкъ отъ полка отличался цветомъ воротника, обшлаговъ, лацкановъ, погона, нашивокъ и пуговицъ, чему описаніе следуетъ ниже. — Весною, съ 1 Марта по 1 Мая, кафтанъ застегивали на крючки, а при лацканахъ еще и на две нижнія пуговицы праваго борта, такъ, что лацканы оставались открытыми (Рис. № 912); летомъ, съ 1 Мая по 1 Сентября, застегивали кафтанъ только на средніе крючки, противъ 3-й и 4-й пуговицъ отъ низа (Рис. № 913); осенью, съ 1 Сентября по 1 Ноября, застегивали его на все пуговицы, кроме двухъ самыхъ нижнихъ (Рис. № 914), а зимою, съ 1 Ноября по 1 Марта — на все пуговицы, безъ исключенія (Рис. № 915) (169).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

Похожие книги на «Историческое описание одежды и вооружения российских войск. Том 7»

Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Историческое описание одежды и вооружения российских войск. Том 7» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.

Обсуждение, отзывы о книге «Историческое описание одежды и вооружения российских войск. Том 7» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.

![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 6] (1945 – 1970 гг.)](/books/184641/feliks-kandel-ocherki-vremen-i-sobytij-iz-istorii-thumb.webp)

![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 4] (Уничтожение еврейского населения, 1941 – 1945)](/books/184718/feliks-kandel-ocherki-vremen-i-sobytij-iz-istorii-thumb.webp)

![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 3] (1917-1939)](/books/184769/feliks-kandel-ocherki-vremyon-i-sobytij-iz-istorii-rossijskih-evreev-tom-3-1917-1939-thumb.webp)