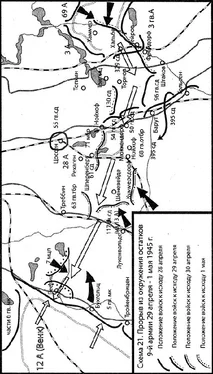

Итак, утром 25 апреля наступление началось. Однако польские части активными действиями воспрепятствовали развитию наступления. В утреннем донесении группы армий «Висла» итоги предыдущего дня были описаны следующим образом: «Наступление 25-й танко-гренадерской дивизии было остановлено севернее Герменсдорфа из-за многочисленных атак противника со всех сторон. Вечером (25 апреля) наши ударные отряды были оттеснены к опушке леса в 1 км к северо-западу от Герменсдорфа».

В мемуарах командующего 1-й польской армии эти события описывались как бои, шедшие с переменным успехом:

«Уже следующий день показал, что противник питает самые агрессивные замыслы. На рассвете части 25-й моторизованной, 3-й морской и 4-й полицейской дивизий нанесли контрудар в районе Зандхаузена. Особенно сильный нажим был произведен в стыке между 5-м и 6-м пехотными полками. Не выдержав натиска, они отступили на три километра. При этом командир 2-й пехотной дивизии полковник Суржиц допустил оплошность, оставив врагу небольшой плацдарм на южном берегу канала Руппинер. Остановить немцев удалось благодаря мужеству и находчивости артиллеристов 2-й гаубичной бригады полковника Казимира Викентьева и противотанковой артиллерийской бригады полковника Петра Дейнеховского. Они выставили орудия на прямую наводку и в упор расстреливали контратакующих. Освобождение от врага территории южнее Зандхаузена продолжалось два дня — промах Суржица стоил дорого. Правда, он был молодым комдивом. Видно было, что полковник тяжело переживает неудачу, как, впрочем, и недавний командир этой дивизии Я. Роткевич»{301}.

Дальнейшее развитие событий отражено в очередном дневном донесении группы армий «Висла» от 26 апреля: «Продолжающееся наступление 25-й танко-гренадерской дивизии с целью расширения нашего плацдарма севернее Гермендорфа не дало результатов. Вражеские контратаки с юго-запада, юга и юго-востока, предпринимавшиеся силами до одного батальона при поддержке танков, частично отражены. Вечером после сильной огневой подготовки противник возобновил контрнаступление».

Большой и жирный крест на действиях группы Штайнера поставила 61-я армия. После ликвидации плацдарма у Эберсвальде войска армии П. А. Белова силами 89-го стрелкового корпуса 27 апреля переправились через канал Гогенцоллерн и перешли в наступление по северному берегу канала. Такой маневр означал выход в тыл группировке Штайнера. Утром 29 апреля правофланговые соединения 61-й армии вышли к Фосс-каналу — последней водной преграде перед флангом и тылом группы Штайнера. Одновременно наступающие южнее Гогенцоллерн-канала части 80-го стрелкового корпуса 61-й армии вышли в район Ораниенбурга и тем самым создали непосредственную угрозу войскам Штайнера у Гермендорфа (к западу от Ораниенбурга). Остатки группы Штайнера отступили к Эльбе.

Выбранная Гитлером стратегия борьбы за столицу после обвала одерского фронта была простой, можно даже сказать, стандартной для таких ситуаций. По такому же сценарию шла борьба за Ленинград до самого прорыва блокады и за Сталинград в конце августа и начале сентября 1942 г. Это была стратегия удара извне с целью восстановить снабжение блокированной в районе крупного города группировки. Основной проблемой Венка и Штайнера была слабость имеющихся в распоряжении того и другого генерала войск. Если бы у Штайнера была ударная группировка, сравнимая по численности и боеспособности войск с той, которая наносила [600] контрудар под Баутценом, его контрудар мог стать знаменитым. Однако собранные с бору по сосенке части группы Штайнера успешно сдерживались польскими пехотными дивизиями и кавалеристами корпуса М. П. Константинова.

Наступление армии Венка развивалось несколько более успешно, чем удар Штайнера. Принятое в спешке решение о повороте двух танковых армий к Берлину не было отменено, и войска 1-го Украинского фронта были разбросаны на широком фронте. 3-я и 4-я гв. танковые армии, которые должны были бы пройтись огнем и мечом по исходным позициям армии Венка еще на дальних подступах к Берлину, оказались развернуты на север и северо-восток. Фактически Венка сдерживала частью сил 5-го и 6-го гв. механизированных корпусов 4-я гв. танковая армия. Для парирования удара дивизий XX армейского корпуса армии Венка пришлось разворачивать бригады 6-го гв. мехкорпуса от Потсдама и Бранденбурга. Однако свежесформированные дивизии из РАДовцев и «последнего призыва», несомненно, существенно уступали по своим профессиональным качествам и их сдерживание не составляло больших сложностей для гвардейских механизированных бригад армии Лелюшенко.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Алексей Исаев - Берлин 45-го [Сражение в логове зверя] [litres]](/books/404851/aleksej-isaev-berlin-45-thumb.webp)