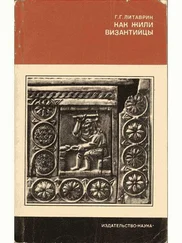

Были деревни, жители которых служили гребцами и воинами-матросами на военных судах; были деревни, приписанные к ведомству дрома (почты и внешних сношений), следившие за состоянием государственных дорог и обязанные обслуживать следовавших по ним официальных лиц. Некоторые деревни привлекались к строительству казенных судов, мостов, крепостей, к выжигу угля для железоплавильных печей и т. п. Подавляющая же масса свободных поселян платила государству многочисленные налоги и выполняла иные разнообразные повинности.

Жители свободных деревень составляли общину. Они сообща решали вопросы пользования лугами, лесами, угодьями, вопросы найма общественного пастуха или сторожа полей, распределения воды, строительства мельницы, моста, устройства водоема. Сообща они праздновали и хоронили, участвовали в крестном ходе, вымаливая дождь, и вели тяжбу с соседней деревней или крупным собственником. На общинной сходке распределялись внеочередные штрафы и налоги, повинности и взносы в казну.

С конца IX в. ускорился процесс феодализации. Стало быстро расти число несвободных сел, феодально-зависимое население которых чаще всего называлось париками и проскафименами. Зависимые поселения представляли собой и небольшие поместья, и крупные села с господским домом, и проастии-хутора, где крестьяне не только вели земледельческое хозяйство, но и разводили скот. Имелись здесь нередко сыроварня, гончарная мастерская, пасека и т. п. Жители больших деревень, зависевших от крупного землевладельца, также составляли общину; они платили подати господину и исполняли повинности в его пользу или одновременно и в его пользу и в пользу казны, если их хозяину не предоставлялись налоговые льготы.

Пахотные участки передавались по наследству; их разделяли межи, канавы, изгороди из жердей и камней, ряды посаженных деревьев. К крестьянскому дому примыкали сад и огород. Дома строили чаще всего из камней или камыша, крыши покрывали черепицей, тростником либо соломой. Близ дома находились хозяйственные постройки, погреба или ямы и большие, врытые в землю кувшины-пифосы, в которых хранили зерно, вино, оливковое масло.

*

Вплоть до конца XI-начала XII в. магнаты-землевладельцы редко проживали сколько-нибудь значительное время вне города. Но постепенно земельная аристократия стала все более заботиться об устройстве своих сельских усадеб и даже о снабжении их оборонительными сооружениями. Сохранилось подробное описание господской усадьбы XI в. в Малой Азии. Вокруг дома с куполом, опиравшимся на колонны, шла открытая веранда. Рядом располагались баня с мраморными полами (как в доме), амбар из двух отделений (в нижнем, включая подвал, хранились продукты, а в верхнем печеный хлеб), особый склад для зерна, соломы и мякины, конюшни, хлева, помещения для работников и слуг. В усадьбе имелась церковь с куполом на восьми колоннах, хорами, мраморным полом, золоченой алтарной преградой. В конце X в. Василия II Болгаробойцу поразили богатство и размеры усадьбы малоазийского магната Евстафия Малеина, пригласившего на отдых все войско императора. Согласно житию Филарета Милостивого, у этого святого было некогда 600 быков, 100 волов, 800 коней, 80 выезженных лошадей и мулов, 12 тыс. овец, и размещались они по 48 проастиям.

Еще богаче был полководец Алексея I Комнина Григорий Бакуриани, многочисленные владения которого находились и под Филиппополем, и в округе Фессалоники.

*

Основными посевными культурами в Византии являлись пшеница и ячмень. Крестьяне нередко предпочитали сеять ячмень как менее прихотливый злак, дававший более стабильный урожай. В славянских провинциях выращивали просо, но знать считала пшено дурной пищей: по мнению писательницы XII в. Анны Комнин, дочери Алексея I, оно вызывало желудочные болезни. Сажали в Византии и бобовые (горох, чечевицу, бобы). Ценной культурой считался лен (тонкие льняные ткани стоили дороже шерстяных), но он требовал обильного орошения, а воды было мало: льна в империи не хватало - его ввозили.

Самые большие доходы приносил виноград. Земля под ним ценилась при продаже вдесятеро дороже, чем пахотная нива. Виноград возделывали и горожане (как в самом городе, так и в пригородах). Считалось, что даже пять модиев виноградника (50 - 60 соток) могут обеспечить семье скромный достаток. Разводили в Византии и фруктовые сады, но соперником винограда по доходности в Малой Азии и в южнобалканских провинциях были оливки. Оливковое масло, а также соленые оливки являлись одним из основных видов питания ромеев. В годы недородов вывоз оливкового масла за границу находился под запретом.

Читать дальше