Японский генералитет тоже рвался в бой. Обе стороны предпочли силовое решение проблемы, решив сыграть в небольшую пограничную войнушку с познавательными целями – этакую разведку боем на «полигоне» площадью 300 гектаров. Так, замысел оперативного управления императорского Генштаба предусматривал: «Провести бои, но при этом не расширять сверх необходимости масштабы военных действий. Исключить применение авиации. Выделить для проведения операции одну дивизию из состава Корейской армии. Захватив высоты, дальнейших действий не предпринимать».

(К большому разочарованию «китайских товарищей», предлагавших Москве воспользоваться «неповторимым историческим моментом» для развязывания полномасштабной войны:

«а) Япония истощена годом войны с Китаем, этот год показал всю слабость Японии, поэтому соединёнными силами СССР и Китая легко будет сокрушить военную силу Японии, тем более что японский морской флот не может быть эффективно использован в войне против СССР, как и против Китая, а воздушный флот не может представлять реальной угрозы против первоклассного воздушного флота Советского Союза; в области же людских контингентов Китай имеет неисчерпаемые возможности;…международная обстановка сейчас исключительно благоприятна для решения вопроса средствами войны, и пропустить эту обстановку нельзя; д) до настоящей войны Советский Союз не имел достаточно обоснованного повода начать войну против Японии, так как это противоречило бы его мирной политике; теперь же, поскольку Япония первой начала агрессивные действия, она никак не сможет обвинить СССР в агрессии…».)

Согласно позднейшим советским данным, японцы сосредоточили в районе конфликта 19-ю пехотную дивизию численностью около 10 тысяч человек, которую наши военные отчего-то именовали «гвардейской», бригаду 20-й пехотной дивизии, кавалерийский полк, три отдельных пулемётных батальона и танки. Сюда были подтянуты дивизион тяжёлой артиллерии и зенитные орудия. На западном берегу реки Тумень-Ула разместились орудийные позиции, на ближайших аэродромах сосредоточилось до 70 боевых самолётов. Для поддержки сухопутный войск в устье реки выдвинулся отряд японских кораблей. Сразу отметим, что ни танков, ни самолётов, ни флота японцы не использовали.

Маршал Блюхер велел поднять по тревоге 40-ю имени Орджоникидзе стрелковую дивизию 1-й Краснознамённой армии и выделить из её состава в помощь пограничникам два усиленных стрелковых батальона.

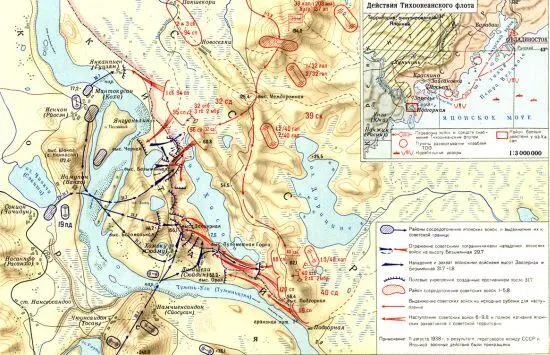

Вечером 29 июля рота японских солдат, выбив советский пограничный наряд – в ходе столкновения погибли лейтенант и четыре бойца НКВД, – заняла высоту Безымянная, расположенную в двух километрах севернее Заозёрной. Резервная группа погранотряда и подоспевшая стрелковая рота заставили их отступить, не принимая боя. В дело вступили части регулярной японской армии. С рассветом 31 июля два батальона 75-го пехотного полка 19-й дивизии при поддержке артиллерии атаковали и захватили Заозёрную, затем Безымянную, отбросив советских части на 4 километра к северо-востоку от озера Хасан. После чего японцы отошли и стали закрепляться на высотах. Подразделения 75-го пехотного полка заняли оборону на высотах Заозёрная и Богомольная, слева – на сопках Безымянная и Чёрная разместились части 76-го пехотного полка.

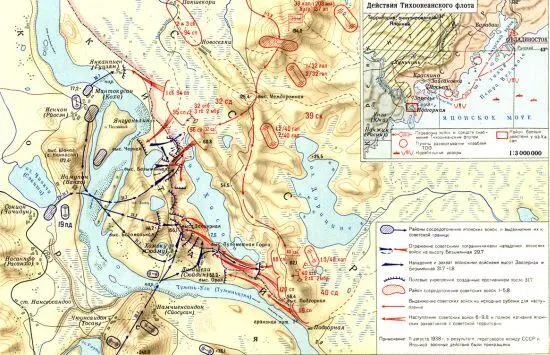

Боевые действия у озера Хасан 29 июня – 11 августа 1938 г.

Контратака 40-й стрелковой дивизии полковника В. К. Базарова, предпринятая 2 августа и поддержанная 32-м и 40-м отдельными танковыми батальонами, была японцами отбита с большими для неё потерями. Дивизия, совершив 200-километровый марш, потеряв по дороге почти всю артиллерию, атаковала противника с ходу, раздробленно, без разведки и какого-либо плана боя – по взмаху руки и «громкой команде «Вперёд!». Никто не ожидал от «макак» серьёзного сопротивления, и вышел сюрприз: «Враг оказался более хитрым, чем мы наивно предполагали», враг хорошо окопался на командных высотах, враг открывал огонь, «стоило только нам показаться».

Как вспоминает бывший красноармеец 120-го стрелкового полка С. Шаронов: «Наша дивизия наступала с юга в направлении сопок Пулемётной и Заозёрной в узком коридоре (в некоторых местах ширина его не превышала 200 метров) между озером и границей. Большая сложность была в том, что стрелять через границу и переходить её категорически запрещалось. Плотность в этом коридоре была страшной, бойцы шли вал за валом. Очень много там полегло. Из нашей роты, например, в живых осталось 17 человек».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу