Акулова передала свою находку начальнику раскопа Гайде Андреевне Авдусиной, а та окликнула Артемия Владимировича Арциховского, на долю которого достался главный драматический эффект. Оклик застал его стоящим на расчищаемой древней вымостке, которая вела с мостовой Холопьей улицы во двор усадьбы. И стоя на этой вымостке, как на пьедестале, с поднятым пальцем, он в течение минуты на виду у всего раскопа не мог, задохнувшись, произнести ни одного слова, издавая лишь нечленораздельные звуки, потом хриплым от волнения голосом выкрикнул: «Я этой находки ждал двадцать лет!»

С тех пор прошло больше четверти века. К концу полевого сезона 1978 г. число берестяных грамот в Новгороде достигло 571, день 26 июля 1951 г. навсегда останется в истории науки как дата открытия нового источника исторических знаний, без которого уже сегодня наука не может обойтись.

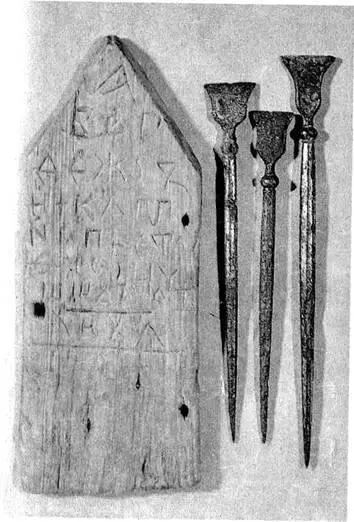

Потому что уже первая берестяная грамота открыла возможность ожидать последующих находок не как чуда, совершающегося один раз в полтораста лет, а искать их упорно, изо дня в день, зная, что каждый день раскопок способен увеличить их число. Эта грамота навсегда перечеркнула сомнения, связанные с опасностями пребывания берестяного текста в земле: на ее написание не потребовалось ни одной капли чернил. Буквы, образующие тринадцать строк, были процарапаны, вернее, выдавлены твердым острием, навсегда впечатавшись в гладкую поверхность берестяного листа. Забегая вперед, скажем, что точно таким же способом написаны почти все берестяные грамоты, которым еще предстояло быть найденными и только два документа – грамоты № 13 и 496, относящиеся к XV в., написаны чернилами, и их не удается прочесть до конца даже с помощью инфракрасных лучей.

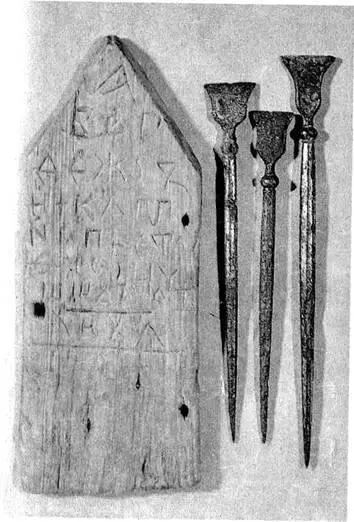

Уже найдены и продолжают обнаруживаться каждый год и инструменты для письма на бересте. Писала – так они назывались в древности, – костяные или железные, представляют собой заостренные стержни с плоской лопаточкой на верхнем конце. Их неоднократно находили и прежде в Новгороде и в других средневековых городах, не догадываясь до открытия берестяных грамот об истинном назначении и называя в описях шильями, булавками или просто загадочными предметами. Найдены были несколько раз и кожаные чехлы для писал, в которых они прикреплялись к поясу.

Однако вечером 26 июля 1951 г. мы еще не знали того, что знаем сейчас. Было очевидно только одно; если берестяные грамоты в земле неистребимы, значит, можно рассчитывать на их повторные находки. Не знали же мы в этот день, как часто они могут повторяться. Ведь если на Руси грамотными были только князья, бояре и попы тогда подобные находки сохранят свою исключительность.

Первая берестяная грамота содержала пространную запись о «поземе» и «даре» с разных поименованных в ее тексте сел. Поземом в Древней Руси назывался налог феодалу за право проживать на его земле. Дар – тоже налог, который уплачивался феодалу во время посещения им своих владений. Очевидно, что берестяная грамота принадлежала крупному феодалу (его звали Фомой) – боярину или духовному лицу.

Судьба устроила так, что для сомнений было отведено лишь два дня. Уже 27 июля была найдена вторая берестяная грамота, в которой содержалась еще одна запись дара, на этот раз с именами карел, обязанных платить эту пошлину феодалу. А 28 июля было открыто первое берестяное письмо в полном смысле этого слова, т. е. не записка, сделанная для памяти, а текст, написанный одним человеком для другого и посланный издалека. Грамота № 3 была в древности немного повреждена, утратив часть первой строки. Вот что в ней прочлось:

«Поклон от Грикши к Есйфу. Прислав Онанья, молви… Яз ему отвечал: не рекл ми Есиф варити перевары ни на кою. Он прислал к Федось: вари ты пиво, седишь на безатыцине, не варишь жито».

Грикша (Григорий) сообщает Есифу (Осипу), что Онанья прислал распоряжение варить пиво. Грикша отказал ему, сославшись на Есифа, который ему на этот счет никаких указаний не давал. Тогда Онанья тем же требованием обратился к Федосье, настаивая, чтобы пиво варила она потому, что она «сидит нгя безатыцине», т. е. пользуется участком, который достался ей не по наследству, а передан в пользование после постороннего ей умершего человека.

С пользованием этим участком была, по-видимому, связана обязанность варить пиво для семьи феодала по требованию настоящего владельца земли. Дать такое распоряжение мог, вероятно, только Есиф, и Грикша. в котором можно видеть сельского старосту, управляющего, сомневается, нужно ли выполнять приказ Онаньи.

Читать дальше