Надо все же оговориться, что у отца никогда не было безрассудного риска, как не было желания покрасоваться показной удалью, без нужды идти в опасное место, под огонь. Он понимал, что ради великого дела победы над врагом он не имеет права рисковать зря своей жизнью. В то же время он знал, что его появление в том или ином месте на передовой укрепит дух бойцов.

Если интересы дела диктовали необходимость побывать на передовой, то тут не действовали никакие доводы и уговоры его личной охраны. Ответ был: «Трусите? Оставайтесь».

2 декабря 1971 года в интервью, посвященном его 75-летию и 30-летию разгрома фашистов под Москвой, ему был задан вопрос, не слишком ли близко от фронта находился его штаб в Перхушкове. (Ведь, как говорил сам отец, были налеты вражеских бомбардировщиков, одна бомба попала в его дом, разрушила угол. Но в этот день отец выезжал на линию фронта). Ответ был такой: «Риск был. Ставка мне говорила об этом. Да и сам я разве не понимал? Но я хорошо понимал и другое: оттяни штаб фронта — вслед на ним оттянутся штабы армейские, дивизионные. А этого допустить было нельзя. Обстановка была такой, что командование должно было чувствовать каждый нерв ожесточенного сражения, мгновенно реагировать на малейшие изменения обстановки».

По свидетельству очевидцев, после освобождения от фашистов Харькова, который был весь в руинах, Жуков проехал по городу, сзади — машина сопровождения с охраной. А ведь только накануне фашисты хозяйничали в городе, и не было гарантии, что из руин не раздастся в упор пулеметная очередь. Никуда не прячась, он выступил перед собравшимся народом. То же повторилось и в освобожденном Киеве.

Не придет к тебе зло, и рана не приближится тепеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе сохранити тя во всех путех твоих (Пс 90, 10–11). Возвращаясь к словам святителя Игнатия, можно с уверенностью сказать, что Промысл Божий сохранил Жукова для великих дел. Отец не был ни баловнем счастья, ни рабом мнения человеческого! Поистине ему ничего не надо было, кроме блага Отечества. Всего он достиг «трудом, соединенным с самоотвержением», которое есть величайшее духовное дарование, свойственное немногим.

У крестьян всегда осуждались лень и праздность. Человек, чувствующий свою ответственность перед Богом, не может быть небрежным в труде и ленивым. Помню, как отец говорил о ком-то: «Да он лодырь!» И этим все было сказано…

Он с раннего детства постоянно наблюдал за занятиями старших и охотно подражал им. Константин Артемьевич сказал однажды сыну, что он уже большой — скоро семь лет, пора браться за дело: «Я в твои годы работал не меньше взрослого». И стал отец в сенокосе участвовать: растрясать сено, сушить его и сгребать в копны, потом — когда подошла уборка хлебов — стал учиться жать. И все с удовольствием, с ребячьим задором, желая не отстать от взрослых.

Трудовое воспитание в деревне было неотъемлемой частью духовного. Было нормальным явлением, если трехлетний мальчуган помогает матери, например, мести пол, собрать в чашку рассыпавшийся горох. Причем мать привлекала ребенка к труду не ради облегчения собственных трудов, а с воспитательной целью: с раннего возраста приучить к послушанию, вниманию в исполнении конкретной задачи, приобретению навыков, к помощи старшим. Отец вспоминал: «Я гордился, что теперь сам участвую в труде и становлюсь полезным семье».

Обучение труду развивало в ребенке расторопность, наблюдательность, смекалку, отличавшую деревенских детей с раннего возраста.

Выучившись на мастера-скорняка, отец относился к труду и выполнению своих обязанностей ответственно и скоро зарекомендовал себя в глазах дяди честным и исполнительным. Ему стали доверять серьезные поручения. Кстати сказать, отец говорил, что для того, чтобы научиться начальствовать над людьми, надо научиться сначала подчиняться.

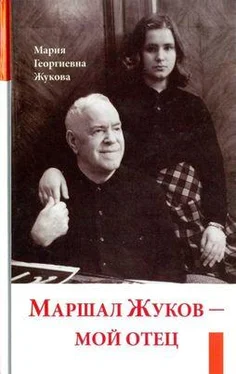

Даже будучи уже пожилым, отец никогда не сидел без дела. Я не раз наблюдала, как он что-то мастерил, и ему это доставляло удовольствие. Он делал блесны для рыбной ловли, столярничал, используя набор столярных и слесарных инструментов — подарок от тульчан. Даже выкорчевывал пни, позже рассказывая об одном особо трудном, неподдающемся «экземпляре» близким друзьям: «Пень сидел почти на самой дороге. Я составил план, как его взять! Здесь одной силой не возьмешь, смекалка нужна». Пень, конечно, был побежден.

А о русской смекалке он рассказывал вот что. «Дело было еще в дореволюционной России, может быть, даже в нашей Калужской губернии [16] Рассказ был записан со слов отца Валерием Владимировичем Полех. Думаю, что это несколько переиначенный рассказ В. И. Даля, который отец мог читать, учась в церковно-приходской школе (он мог входить в хрестоматию по чтению).

. В этой губернии проживал барин. Решил он провести новую дорогу к большому селу. Барин любил в это село другой раз наведаться, там у него зазноба жила, но дорога в село была скверная.

Читать дальше