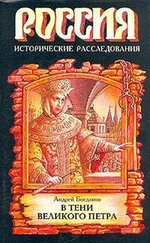

Семь лет ее регентства даже самый язвительный, из мемуаристов — князь Борис Иванович Куракин — назвал «торжеством вольности народной», временем экономического и культурного расцвета (1682–1689). Но трагедия Софьи состояла в том, что, упорно и старательно отвращая возможность нового взрыва народного гнева, — она готовила свое падение. В 1682 году выборные народные представители несколько недель контролировали государственный аппарат. Это вызвало такой ужас господствующих сословий, что поворот к военно-полицейской диктатуре, как только страна поутихнет, стал неизбежен. После свержения Софьи в результате дворцового заговора в пользу Петра, кампания террора (и «кражи государственной») развертывалась «со умножением».

Новой власти было чрезвычайно важно разбить зеркало истории, ибо отражение в нем ее звериного оскала разительно отличалось от воспоминаний о «золотом веке» Федора и Софьи. История была переписана тщательно. Федор — единственный из Романовых не имевший ни первого министра, ни постоянных фаворитов — был изображен в ней больным мальчиком, игрушкой в руках царедворцев. Софья, подавившая восстание 1682 года, сделалась на страницах учебников его организатором!

Ни одному историку, включая академиков, не позволялось публиковать хоть слово правды об этих правителях России. Так было в XVIII веке, так продолжалось и в XX. Однако воистину — не горят рукописи! Для правдивого и детального рассказа о Федоре и Софье, о России их времени сохранилось великое множество подлинных документов и записок очевидцев событий. Их изучение позволило открыть на страницах этой книги иную, неизвестную читателю страну: ту Россию, что ровно три столетия оставалась скрытой от потомков в тени «великого Петра».

В новых палатах Теремного дворца Московского Кремля на 21-м году жизни скончался 27 апреля 1682 г. один из наиболее загадочных государей всея Великий и Малыя и Белыя России. Федор Алексеевич царствовал чуть более 6 лет (с 30 января 1676 г.). Этот небольшой срок, казалось бы, объясняет, почему имя старшего брата Петра I мало что говорит широкому читателю и даже специалистам. В «Курсе русской истории» В. О. Ключевского, например, деяниям Петра Алексеевича посвящено 10 лекций, характеристике его «предшественников» — 3 лекции, а личности и трудам царя Федора — ни единого абзаца.

Но в то же время событиям его краткого царствования посвящена обширная литература: тяжелой войне России и Украины с Османской империей и Крымским ханством, подворной переписи населения и радикальной налоговой реформе, преобразованию вооруженных сил и отмене местничества, епархиальной реформе и превращению раскола в массовое народное движение, широкомасштабному каменному строительству и возведению новой укрепленной линии в Диком поле, созданию независимой от патриарха Верхней типографии, двух училищ — Славяно-греческого и Славяно-латинского, развитию музыки, живописи, техники и ремесел в казенных «палатах» под покровительством государя.

Не меньший интерес вызывают и проекты, которые поддержал юный царь: создания всесословной и автономной Московской академии или печатного курса русской истории. Немало интересного в его царствовании осталось не замеченным последующими исследователями, например — изменения в системе управления (от Боярской думы и приказов до местных учреждений), дополнение Уложения 1649 г., совершенствование судопроизводства и фискального аппарата, формирование русского генералитета и развитие коннозаводства, реформа одежды и проект учреждений для призрения сирот и инвалидов…

Но и уже сказанного достаточно, чтобы обратить пристальное внимание на фигуру Федора Алексеевича. В густой тени, наброшенной на царствование Федора Алексеевича, скрывается нечто весьма важное для понимания путей развития России…

Взгляните на парсуну, написанную царским художником Иваном (Богданом) Салтановым — выезжим армянином, удостоенным за выдающиеся творческие успехи звания дворянина московского. Необычайно живое лицо Федора Алексеевича глядело на пришедших поклониться его праху со второго столпа Архангельского собора, слева от гробницы юного государя. Слова, написанные в клеймах на картине, все более выцветали и стирались, однако благодаря усердию ученых прошлого века мы можем их прочесть. Постарайтесь почувствовать в этом тексте (здесь и далее адаптированном к современному языку), как чтилась память почившего государя его современниками:

Читать дальше

![Георгий Смородинский - Тени Великого леса [litres]](/books/31985/georgij-smorodinskij-teni-velikogo-lesa-litres-thumb.webp)