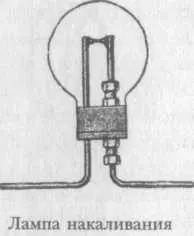

А. Н. Лодыгин показал преимущества применения вольфрамовой проволоки и, таким образом, положил начало производству гораздо более экономичных ламп накаливания, чем угольные лампы раннего периода.

А. Н. Лодыгин подготовил почву для успехов П. Н. Яблочкова и, несомненно, оказал сильное влияние на Т. А. Эдисона и Д. Свана, которые, пользуясь принципом действия лампы накаливания, утвержденным трудами А. Н. Лодыгина, превратили этот прибор в предмет широкого потребления.

Посвятив много лет построению и усовершенствованию лампы накаливания, А. Н. Лодыгин не нашел признания в современной ему России. Продолжая свою работу в Америке, А. Н. Лодыгин надеялся, что ему удастся возвратиться в Россию. Русские ученые не порывали связи со своим выдающимся соратником. Он избирается почетным членом Общества русских электротехников, а в 1923 году Русское техническое общество торжественно отпраздновало 50 лет со дня первых опытов А. Н. Лодыгина по освещению лампами накаливания.

А. Н. Лодыгин родился 18 октября 1847 года в имении родителей в Тамбовской губернии. По семейной традиции ему готовилась военная карьера. Для получения среднего образования он был отдан в Воронежский кадетский корпус, в котором обучался до 1865 года. По окончании Кадетского корпуса д. Н. Лодыгин прошел курс обучения в Московском юнкерском училище и был произведен в подпоручики, после чего началась его армейская служба. Наличие несомненных инженерных способностей отвлекло А. Н. Лодыгина от военной карьеры. Прослужив обязательный срок, он вышел в отставку и никогда более не возвращался в армию. Начав после выхода в отставку работу на заводах, А. Н. Лодыгин занимался построением летательных аппаратов. В 1870 году им была разработана конструкция летательного аппарата тяжелее воздуха, и он предложил ее Комитету национальной обороны в Париже для использования в условиях происходившей в это время франко — прусской войны. Его предложение было принято: он был вызван в Париж для построения и испытания его аппарата. Но как только Франция потерпела поражение в войне, от этой затеи отказались, и А. Н. Лодыгин вернулся в Россию после безуспешного пребывания за границей.

В России А. Н. Лодыгин очутился в тяжелом материальном положении и был вынужден принять первую попавшуюся работу в Обществе нефтяного газа «Сириус». Он начал там работать техником, занимаясь в свободное время разработкой ламп накаливания. Этой технической проблемой он увлекся в связи с работой над построением летательного аппарата, для освещения которого такой источник света был более пригоден, чем какой‑либо другой.

После возвращения из Парижа он начинает слушать лекции в Петербургском университете, стараясь ближе ознакомиться с новейшими течениями научной мысли в области учения об электричестве.

К концу 1872 года А. Н. Лодыгин располагал несколькими экземплярами ламп накаливания, которые можно было публично Демонстрировать. Ему удалось найти прекрасных механиков в лице братьев Дидрихсон, из которых один — Василий Федорович Дидрихсон — собственноручно изготовил все конструкции ламп накаливания, разрабатывавшиеся А. Н. Лодыгиным, внося при этом уже во время изготовления ламп существенные технологические усовершенствования.

А. Н. Лодыгин в первых своих опытах производил накаливание током железной проволоки, затем большого числа мелких стерженьков из кокса, зажатых в металлических держателях. Опыты с железной проволокой были им оставлены как неудачные, а накаливание угольных стерженьков показало, что таким методом можно не только получить более или менее значительный свет, но и разрешить одновременно другую очень важную техническую проблему, носившую в то время название «дробления света», т. е. включения большого числа источников света в цепь одного генератора электрического тока. Последовательное включение стерженьков было очень простым и удобным. Но накаливание угля на открытом воздухе приводило к быстрому их перегоранию. А. Н. Лодыгин построил в 1872 году лампу накаливания в стеклянном баллоне с угольным стерженьком. Его первые лампы имели по одному угольному стержню в баллоне, причем из баллона воздух не удалялся: кислород выгорал при первом накаливании угля, а дальнейшее накаливание происходило в атмосфере остаточных разреженных газов.

Уголек имел продолжительность горения приблизительно 30 минут, воздух проникал внутрь колбы и ускорял перегорание угля.

Читать дальше

![Федор Каманин - Изобретатели [Рассказ]](/books/27612/fedor-kamanin-izobretateli-rasskaz-thumb.webp)