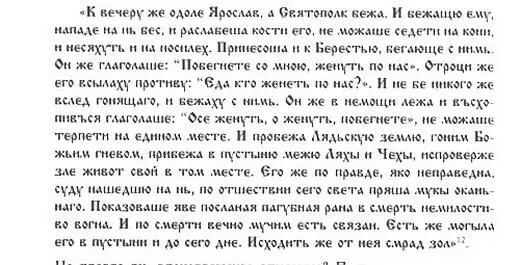

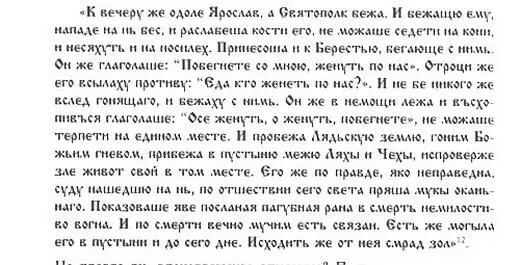

Автор «Повести временных лет», на первый взгляд, довольно подробно описывает обстоятельства гибели князя-неудачника:

Источник [532] Повесть временных лет. С. 63–64.

Не правда ли, впечатляющее описание? Полное ощущение, что эти строки написаны очевидцем, бежавшим вместе с проклятым князем. Картина столь яркая, что не остается сомнения в ее подлинности. Как очевидно и отношение летописца к умирающему Святополку.

Так и воспринимает этот текст подавляющее большинство историков. Например, Н. М. Карамзин, описывая бегство и смерть Святополка, ограничился пересказом летописного сообщения, дополнив его лишь замечанием о том, что

«Имя окаянного осталось в летописях неразлучно с именем сего несчастного князя: ибо злодейство есть несчастье» [533] Карамзин Н. М. История государства Российского. СПб., 1842. Кн. 1. Т.2.Стб.9-10.

.

Автору «Истории государства Российского» удалось подметить то, что от нас уже ускользает. Слово «окаянный» он понимает не только как «проклятый», но и как «жалкий, несчастный». Действительно, в древнерусском языке оно имело и такое значение. Но «окаянный» значило и «многострадальный, заслуживающий сожаления». Это добавляет новые штрихи к характеристике Святополка, делает ее мягче, что ли…

В современных же исследованиях акцент обычно переносится на «досужие измышления монаха», «фантастические подробности», которые привнес летописец в свое в общем-то точное описание:

«душевные переживания Святополка, какая-то мифическая пустыня между Чехией и Польшей» [534] Мавродин В. В. Образование Древнерусского государства. Л., 1944. С.344.

.

Кстати, пустыню эту даже пытались найти на карте. Еще в XIX в. появилось несколько историко-географических работ, чьи авторы по косвенным данным и прямым указаниям летописи постарались определить, где же находится место, в котором «есть его могила и до сего дне». Правда, закончились эти поиски курьезом. Оказалось, что выражение «между Чахы и Ляхы»… — фразеологизм, означающий «Бог весть где». Да, но ведь, как следует из приведенного текста, летописец точно знал, где похоронен Святополк? Оказывается, и это «прямое» указание не столь «прямо», как хотелось бы нашему «здравому смыслу». Дело в том, что фраза о могиле, которая «есть и до сего дня», сопровождает в «Повести временных лет» описания смертей всех князей-язычников, даже если место их захоронения явно не было известно автору летописи.

Дальше — больше. При внимательном анализе текста летописи выяснился целый ряд любопытнейших подробностей. Так, в наиболее ранних летописях бегство незадачливого претендента на Киевский престол описывалось гораздо лаконичнее. В так называемом «Начальном своде», предшествовавшем «Повести временных лет», читаем:

Источник [535] Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М, — Л., 1940. С. 174.

И все. В чуть более поздней редакции появляются новые детали:

Источник [536] Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М, — Л., 1940. С. 174.

«Дым», о котором идет здесь речь, явно восходит к "параллельному" тексту. В "Апокалипсисе", описывающем конец света, говорится, что люди, поклонявшиеся Антихристу, после Страшного суда будут мучимы в огне и сере

«и дым мучения их будет восходить во веки веков» [537] Истрин В.М. Хроника Георгия Амартола. Пг., 1920. С. 214–216.

Так что и эта деталь «клеймит» Святополка как нехристя (но, заметим попутно, не как братоубийцу).

Развернутое описание бегства Святополка появилось, видимо, только под пером составителя житийного «Сказания и страсти и похвалы святую мученику Бориса и Глеба», составленного перед канонизацией первых русских святых в самом конце X в., за несколько лет до появления на свет «Повести временных лет». Здесь есть уже все (точнее, почти все) то, что мы читаем в «Повести»: и «расслабленные кости» Святополка, и путешествие его на носилках, и вопли о гонящихся за ним, и «пустыня межю Чехы и Ляхы», и могила, пребывающая «до сего дне». Только «дым» заменен «смрадом», да отсутствует уж совсем, казалось бы, незначительная деталь — не упоминается, что Святополк принял посмертные муки в пустыне связанным.

Читать дальше