История Австрии имела бы исключительно местное значение, если бы область, подвластная династии Габсбургов, ограничивалась лишь теми девятью землями, что образуют в настоящее время Австрийскую Республику. Именно экспансионистская политика Габсбургов способствовала увеличению территории государства, сделав его богаче, политически могущественнее и создав – благодаря взаимодействию различных народов – предпосылки более плодотворного развития культуры. В тесном контакте с австрийским государственным ядром на протяжении столетий находились представители трех значительных языковых групп: славяне, венгры и романцы, из которых национализм XIX и XX вв. создал новые нации.

Уже среди населения первых австрийских земель имелся существенный процент славян – словенцы, проживавшие в Штирии и Каринтии и в тесно связанной с Австрией Крайне. Начиная с XVI столетия, вследствие присоединения новых территорий, этот процент постоянно увеличивался. В 1526 г. была присоединена Богемия с ее преобладающим западнославянским населением; одновременно Габсбургам удалось утвердиться в Венгрии (сначала была приобретена лишь часть земель короны св. Стефана), что вновь намного увеличило число западных (словаки) и южных славян (часть хорватских земель). В XVIII и начале XIX в. были присоединены населенные поляками и русинами (западными украинцами) Галиция, Лодомерия [5] Латинизированное наименование Волыни (по названию города Владимира-Волынского – «Владимирия»).

(1772) и Буковина (1775), а также далматинское побережье (1797, окончательно в 1815), что привело /7/к новому значительному увеличению славянского населения монархии. И уже под конец XIX в., когда монархии Габсбургов пришлось столкнуться с огромными внутренними трудностями, удалось приобрести еще одну населенную славянами территорию – Боснию и Герцеговину.

С 1526 г. одной из главных составных частей населения Габсбургской монархии являлись мадьяры. Кроме того, среди жителей Венгерского королевства было много румын, а с XVIII в. подвластная Габсбургам территория расширилась, включив в себя земли, расположенные на севере Италии (а некоторое время и на юге).

Перечислив наиболее значительные в политическом отношении народы монархии, следует упомянуть и о менее крупных, однако довольно важных в культурном отношении этнических меньшинствах. Греки и армяне играли заметную роль в торговле, а трагическая судьба, постигшая в XX столетии представителей народов рома и синти, заставляет задуматься о нашем отношении к людям, которых называют, нередко пренебрежительно, «цыганами». Сходным образом – вследствие их трагической судьбы, но также и вследствие их огромного духовного влияния – можно охарактеризовать и евреев монархии, чей вклад в собственно австрийскую культуру конца XIX – начала XX в. едва ли возможно переоценить.

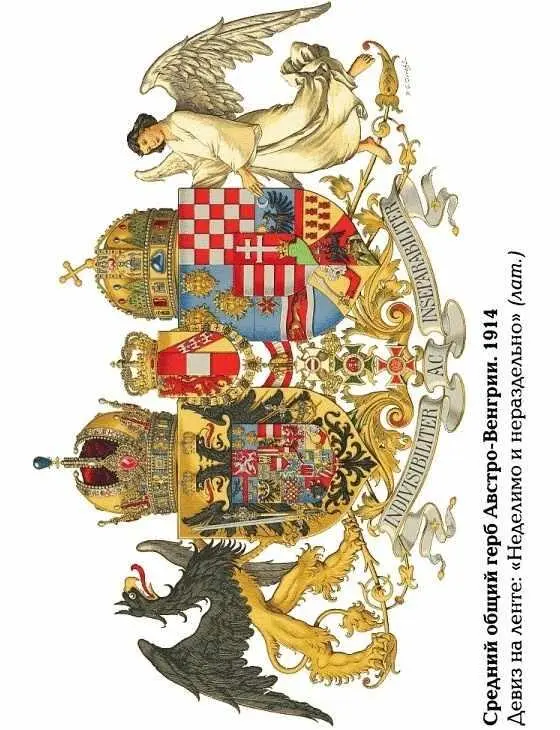

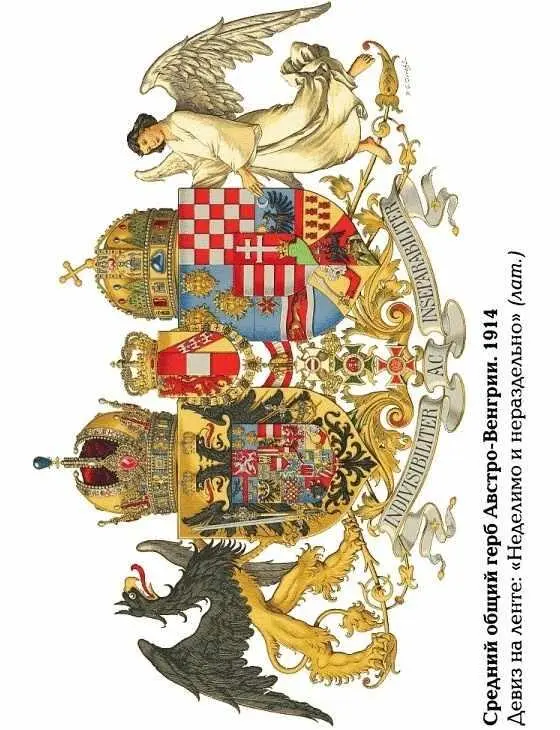

Разнообразие языков, религий и культур Габсбургской монархии особенно остро дало о себе знать с зарождением современного национализма, оперировавшего, главным образом, понятиями языка, культуры и «расы» (весьма распространенный концепт XIX столетия, от которого сегодня, по счастью, отказались). Связующие элементы государства – помимо династии, чиновничества и армии – имели, прежде всего, символический характер: в качестве такого рода символов единства обычно называли «Императорский гимн» Гайдна, [6] Написанный в 1797 г. гимн Йозефа Гайдна (Gott, erhalte Franz den Kaiser… – «Боже, храни императора Франца…») оставался государственным гимном Австрийской монархии до ее крушения в 1918 г. В сороковых годах XIX в. на ту же мелодию была положена написанная немецким поэтом Хоффманом фон Фаллерслебеном «Песня немцев» ( Deutschland, Deutsch- land, über alles… – «Германия, Германия превыше всего…»), выражавшая идею немецкого национального единства. Став неофициальным гимном единой Германии, она с некоторыми модификациями пережила в этом качестве период Германской империи, Веймарской республики и Третьего рейха. В настоящее время является Государственным гимном ФРГ (исполняется третья строфа).

герб и флаги, «австрийскую» кухню. /8/Именно на примере кухни можно показать те взаимные влияния и связи, что выходили за национальные границы. Постоянно приводившимися примерами этой мнимой общности были имеющий миланское происхождение «венский шницель», «немецкое» свиное жаркое с капустой и чешскими кнедликами, мучные блюда – как позаимствованные из той же Чехии, так и пришедшие из иных частей монархии (австрийское название тонких блинчиков, «палачинки», выдает их румынское происхождение), – и, наконец, венгерский гуляш (в Венгрии он назывался бы «пёркёлт»). Зачастую создается впечатление, что подлинное содержание понятия «Центральная Европа», которому в последнее  время нередко пытались придать политическое значение, заключается, главным образом, в гастрономии. Так или иначе, сосуществование различных народов в одном государстве не имело долговременного политического значения, на что, несмотря на позднейшую идеализацию, ясно указывает центробежное развитие монархии.

время нередко пытались придать политическое значение, заключается, главным образом, в гастрономии. Так или иначе, сосуществование различных народов в одном государстве не имело долговременного политического значения, на что, несмотря на позднейшую идеализацию, ясно указывает центробежное развитие монархии.

Читать дальше

время нередко пытались придать политическое значение, заключается, главным образом, в гастрономии. Так или иначе, сосуществование различных народов в одном государстве не имело долговременного политического значения, на что, несмотря на позднейшую идеализацию, ясно указывает центробежное развитие монархии.

время нередко пытались придать политическое значение, заключается, главным образом, в гастрономии. Так или иначе, сосуществование различных народов в одном государстве не имело долговременного политического значения, на что, несмотря на позднейшую идеализацию, ясно указывает центробежное развитие монархии.