Почему была заключена уния? Для этого существовали серьезные причины. Скандинавские народы имели много общего в языке и культуре, семьи аристократов связывали родственные отношения, они владели землями в различных странах Севера. Не лишено оснований заключение, что народы трех северных стран являлись одной нацией. Когда Скандинавские страны одновременно почувствовали угрозу в связи с ростом мощи Германии в районе Балтийского моря, им оказалось нетрудно объединиться против общего врага.

Королева Маргарета укрепила свое положение и центральную власть. Ее жесткой финансовой политике, в том числе включению фрельсовых земель в коронные, высшие круги этих стран ничего не смогли противопоставить, так как зависели от созданных ею объединенных сил и военной мощи, необходимых в борьбе против общей для них немецкой опасности. Чтобы лучше контролировать управление, Маргарета заменила ленсхеррар [22] Ленсхерре (мн. ч. – ленсхеррар ) – должностное ли- цо в лене, назначавшееся на принципах вассалитета из местных дворян.

фогдами, которые подчинялись непосредственно ей. /69/

Когда Маргарета умерла в 1412 году, правление перешло к Эрику Померанскому. Король большую часть отпущенного ему времени правления воевал с

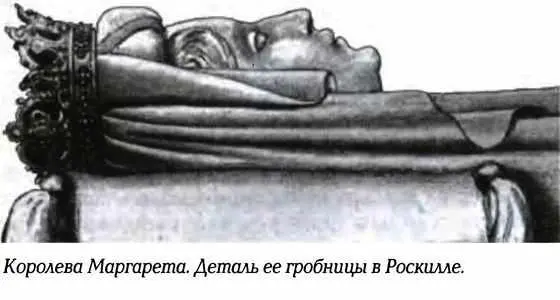

[23] Королева Маргарета. Деталь ее гробницы в Роскилле. Надгробие было сооружено в 1423 году из черного мрамора и алебастра. Фигура королевы на верхней стороне саркофага высечена из белого мрамора.

немцами на южных границах объединенных государств, в Шлезвиге и Гольштейне. В этой борьбе вначале его поддерживала Ганза, которая, однако, порвала с ним отношения и перешла на сторону его врагов, как только ее торговые привилегии были нарушены. Отношения с ганзейскими городами еще более ухудшились, когда Эрик, для того, чтобы пополнить государственную казну, ввел в 1429 году таможенные сборы за проход судов через Эресунн. Ганза ответила введением блокады всей внешней торговли на Севере, тяжелее всего ударившей по шведскому горнопромышленному району, экспорт железа и меди из которого полностью прекратился.

Длительные войны разорительны, и Эрик был вынужден вводить все более высокие налоги в Швеции и Норвегии. Еще одним шагом в жесткой налоговой политике короля стало нарушение установлений «Кальмарской конституции», гласящих, что управление в трех государствах должно осуществляться местными силами. Он же назначал на их место, особенно в налоговой сфере, немецких и датских фогдов.

Торговая блокада и большие налоги привели к тому, что оппозиция Эрику и его политике росла в Швеции лавинообразно, особенно в горнопромышленном районе Бергслаген. Именно там летом 1434 года началось восстание против Эрика. /70/

Его возглавил мелкопоместный дворянин, занимавшийся горным делом, Энгельбрект Энгельбректссон. Восстание распространилось на всю страну и было поддержано в итоге даже членами государственного совета, которые были не против ограничения власти короля. В 1435 году на съезде в Арбоге, традиционно считавшемся первой сессией шведского четырехсословного парламента, Энгельбрект был избран риксхёвитсманом, то есть предводителем государства или владельцем коронного лена.

Внутри национальной оппозиции вскоре возникли разногласия: вспыхнула борьба за власть между Карлом Кнутссоном Бунде и его сторонниками из высшего дворянства и окружением Энгельбректа. Через год после сессии риксдага в Арбуге Энгельбрект был убит на острове озера Ельмарен, где оказался  по пути в Стокгольм для участия в заседании государственного совета. Было ли убийство вызвано борьбой за власть между ним и Карлом Кнутссоном Бунде, мы не можем сказать с уверенностью; оно могло быть и результатом личной вражды между Энгельбректом и его убийцей Монсом Бенгтссоном по прозвищу Натт-ок-Даг («Ночь-и-День»).

по пути в Стокгольм для участия в заседании государственного совета. Было ли убийство вызвано борьбой за власть между ним и Карлом Кнутссоном Бунде, мы не можем сказать с уверенностью; оно могло быть и результатом личной вражды между Энгельбректом и его убийцей Монсом Бенгтссоном по прозвищу Натт-ок-Даг («Ночь-и-День»).

Энгельбрект не задавался целью уничтожить союз, он хотел лишь заставить короля Эрика подписать закон, который ограничивал бы его власть в вопросах взимания налогов и объявления войны; аристократия – члены государственного совета – преследовали ту же цель. Когда король Эрик отказался пойти на такое ограничение королевской власти, знать объявила его низложенным во всех трех северных странах (1439).

Читать дальше

по пути в Стокгольм для участия в заседании государственного совета. Было ли убийство вызвано борьбой за власть между ним и Карлом Кнутссоном Бунде, мы не можем сказать с уверенностью; оно могло быть и результатом личной вражды между Энгельбректом и его убийцей Монсом Бенгтссоном по прозвищу Натт-ок-Даг («Ночь-и-День»).

по пути в Стокгольм для участия в заседании государственного совета. Было ли убийство вызвано борьбой за власть между ним и Карлом Кнутссоном Бунде, мы не можем сказать с уверенностью; оно могло быть и результатом личной вражды между Энгельбректом и его убийцей Монсом Бенгтссоном по прозвищу Натт-ок-Даг («Ночь-и-День»).