Хотя католические Земли Генеральных штатов, совместно управляемые провинциями, оставались на обочине политической жизни, процесс формирования национального единства продолжался. Однако спаянные воедино лишь волей таких незаурядных людей, как Мориц Нассауский и Олденбарнефельде, провинции не стремились покончить со своей обособленностью. Война с Испанией, вынудившая множество вопросов решать сообща, в то же время в большой степени способствовала развитию самоуправления. Свободы в Республике исходили от избираемых народом муниципальных властей, состав которых, правда, с XVII века, стал обновляться путем кооптации, после чего власть сосредоточилась в руках местных нотаблей. На примере Амстердама схема управления выглядела следующим образом. В муниципалитет входили: законодательный совет в составе 36 членов, девять эшевенов, образовывавших трибунал, четыре бургомистра, казначеи и пенсионарий-юрисконсульт. Таким образом, город представлял собой маленькую республику, и из таких республик в рамках провинции складывалась своего рода федерация. Система управления последней, обладавшей значительной властью, имела сходную структуру. Совет, который состоял из делегатов от городов и благородного сословия, назывался здесь Штатами. При обсуждениях подсчитывали голоса не депутатов, но представляемых ими сообществ. Так, в Штатах провинции Голландия дворянству выделялся один голос, как и каждому городу. Зато в Хелдере и Оверэйселе дворянство пользовалось большими правами. Крестьяне были представлены только в Фрисландии и Гронингене, где деревни объединялись в коммуны, так называемые байли, или оммеландены, обладавшие юридическим статусом. Генеральные штаты центрального правительства, которое заседало в Гааге, представляли высшую власть, которая должна была верховенствовать надо всеми провинциями, но по сути являла собой всего лишь собрание их представителей. Интриги, закулисные игры, политический торг нередко подменяли здесь конструктивные обсуждения. Генеральные штаты стояли на страже прежде всего интересов провинций, малейшая попытка затронуть которые могла привести к расторжению унии, существовавшей на основе согласия всех сторон. Так, в 1648 году Зеландия оказалась на грани выхода из союза, чего, к счастью, не случилось. Несмотря на подобные инциденты, раскола не произошло, но угроза оставалась, что препятствовало принятию любых долгосрочных политических решений.

В системе конституционной иерархии штатгальтер занимал весьма неопределенное положение. Являясь главнокомандующим вооруженными силами и пользуясь такими привилегиями, как право помилования и право назначения некоторых министров, он тем не менее был лишен возможности контролировать юридическую и налоговую сферы и к тому же вынужден был мириться с существованием других лиц, имеющих в Республике такие же полномочия: с начала XVII века Фрисландией и Гронингеном управляли собственные штатгальтеры. В политическом отношении гаагский штатгальтер — скорее исполнитель чужой, нежели своей воли; в субъективном — для большинства населения Нидерландов он — всего лишь национальный символ.

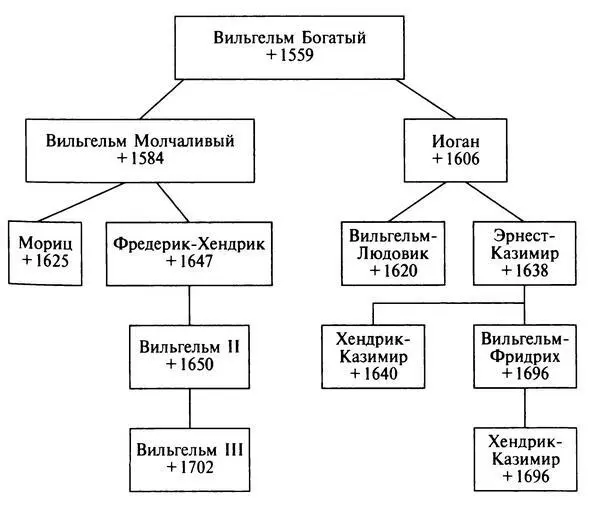

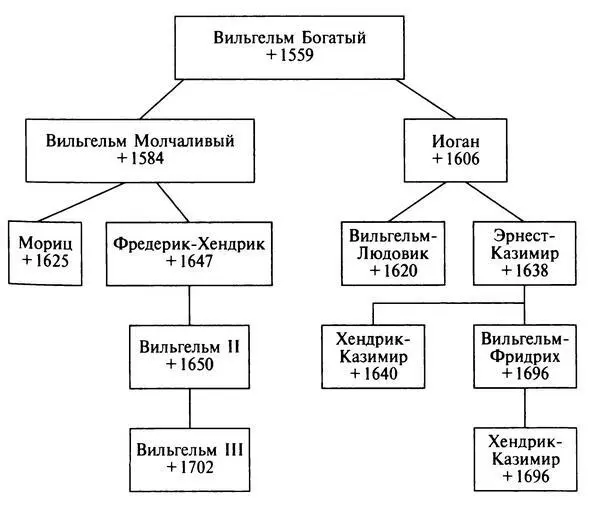

Ниже приводится генеалогическое древо рода Оранских-Нассауских в XVI–XVII веках:

Представители младшей ветви, начиная с Вильгельма-Людовика, были штатгальтерами Фрисландии и Гронингена.

В XVI веке революция пробудила от спячки старый добрый народ Нидерландов, рыбаков и крестьян, остававшихся в стороне от торных дорог цивилизации. Антипапистская Реформация и война с Испанией открыли источники столь необходимой им энергии, которая позволила вырваться из болота прозябания и стать на новый для них путь накопления финансового капитала и высокой культуры мышления. Тяжелейшая война, потребовавшая от людей истинного героизма, поставила относительно слабо развитое общество в чрезвычайную ситуацию, и это вызвало резкий рывок в развитии, пробуждение в народе созидательного гения. После окончания войны общество продолжало по инерции двигаться вперед; прогресс выразился в деятельности, не всегда преследовавшей практические цели: например, в возможности заниматься искусством, а это была непозволительная прежде роскошь. И в течение последовавших нескольких лет догорали, пожалуй, самые яркие угли этого творческого костра. С подписанием Вестфальского мира искры былого огня озаряли лишь немногих избранных, число которых таяло год от года. К кризису 1672 года они исчезли безвозвратно.

Читать дальше