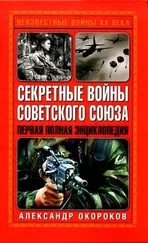

— командирование военных советников и специалистов в потенциально дружественные страны;

— использование в боевых действиях, ведущихся в этих странах, личного состава Вооруженных сил СССР (Афганистан).

После распада СССР, крушения социалистического лагеря и потери советского влияния в регионе сформировавшаяся за 1960–1980-е годы система глобальной безопасности стала превращаться из залога безопасности в залог опасности. После 1991 года американские военные базы, опутавшие весь мир, превратились в удобные плацдармы для развертывания военных операций в самых разных странах. Первым и наиболее ярким примером нового положения дел стали две войны в Ираке, в 1991 и 2003 годах, когда американцы провели крупномасштабную военную кампанию, опираясь на свои базы в Персидском заливе. Базы в Кувейте, которые появились в начале 1980-х годов, позволили американцам сосредоточить крупные наземные силы, перебросить грузы к району боевых действий, а с баз в Катаре вести разведку и управление.

В геополитическом плане сокращение советского (российского) континентального стратегического пространства привело к росту военной уязвимости основных промышленных районов нашей страны. Была разрушена сбалансированная система обороны на западных и южных стратегических направлениях. Рост конфликтности в политической сфере между западно-азиатскими государства (в том числе ближнего зарубежья) создал серьезные предпосылки эскалации военно-политической обстановки и роста военной опасности российским интересам.

Этапы советского военного сотрудничества со странами Азиатского континента

Сотрудничество Российского государства с зарубежными странами в военной области имеет глубокие исторические корни. Оно осуществлялось как со странами Востока, так и Запада. Одной из первых стран, с которыми Россия начала вести активное военное сотрудничество, стал Китай. 28 ноября 1860 года китайская сторона обратилась к Российскому правительству с просьбой прислать оружие, инструкторов и оружейных мастеров в Кяхту. Эта просьба была рассмотрена на заседании особого комитета и получила одобрение. Выбор «партнера» был связан с военно-политической активностью Англии в регионе, которая представляла непосредственную угрозу интересам России на Дальнем Востоке.

Особой страницей в истории военного сотрудничества России с зарубежными странами явилось создание Персидской казачьей бригады. Она была сформирована в 1879 году но просьбе персидского монарха Насср-эд Дин-шаха. Основой этой уникальной воинской части стала группа русских военных инструкторов: кавалерийских офицеров, подпрапорщиков и вахмистров под командованием полковника Михаила Домантовича (будущего генерала и отца революционерки Коллонтай). Состав бригады включал в себя русских командира, офицеров и унтер-офицеров и низших чинов, набиравшихся из персов. Для «обкатки» к бригаде прикомандировывались персидские офицеры. Благодаря стараниям русских инструкторов и офицеров бригада в кратчайший срок стала самой боеспособной частью во всей персидской армии. Она занималась охраной шаха, иностранных миссий, несением дворцовой и караульной службы в Тегеране. Во время Первой мировой войны бригада была развернута в дивизию. [4] Игумен Александр (Закрешев). Русская православная церковь в Персии — Иране (1579–2001). СПб., 2002. С. 245.

В 1916 году в бригаду «Его Величества Шаха Персидского» были откомандированы в качестве инструкторов 12 человек. Они представляли три рода оружия: кавалерию, пехоту и артиллерию. Согласно воспоминаниям подхорунжего И. Е. Захарина, младшего инструктора кавалерии, обучение персов проходило по уставу русских казачьих войск: построение, стрельба, рубка лозы и чучел, уколы, взятие препятствий, джигитовка, атака лавой и т. д.. [5] Захарии И. Е. На службе у персидского шаха // Часовой. 1981, № 629. С. 14–16.

Новый период развития военного сотрудничества с зарубежными странами наступил после Октябрьской революции и образования Советского государства.

Историю отношений СССР со многими странами Азии можно условно разделить на три этапа. Первый охватывает первые годы советской власти. Второй — последние годы Второй мировой войны до середины 1950-х годов. Третий — с середины 1950-х годов до 1990-х годов — практический уход с континента.

Первому этапу присущи, главным образом военно-политические методы проникновения в Азию. Формы этого сотрудничества были разнообразными и охватывали широкий спектр экономических, политических, дипломатических, моральных и других мер. Однако оказание непосредственно военной помощи, как наиболее эффективной и результативной, стало фактически ключевым, базовым направлением всей внешней политики СССР на протяжении многих десятилетий. И связано это было отнюдь не с агрессивной политикой СССР, а с реалиями времени: разрешение политического или территориального конфликта в то время, как правило, решалось именно вооруженным путем.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу