Речь шла не только о том, чтобы дать показательный бой коммунизму, запугать прогрессивные силы в других странах. «Доктрина Трумэна» в ее применении в Греции и Турции являла собой в миниатюре картину того, во что Вашингтон хотел превратить всю Западную Европу. Во-первых, в предмостное укрепление для борьбы против СССР и стран социализма и, во-вторых, в рынок для приложения американского капитала. «Мы выбрали Турцию и Грецию, — писал 1 апреля 1947 года в газете «Нью-Йорк геральд трибюн» известный американский обозреватель Липпман, — не потому, что они особенно нуждаются в помощи, и не потому, что они являются блестящими образцами демократии, а потому, что они представляют собой стратегические ворота, ведущие в Черное море, к сердцу Советского Союза». Еще быстрее понял другой, экономический смысл «доктрины Трумэна» деловой мир. Уже через неделю после ее провозглашения «Бизнес уик», наиболее популярный в нем журнал, писал: «Ныне частный предприниматель вряд ли может рисковать и строить в Греции предприятия. Но как только американское правительство возьмет на себя ответственность по установлению и поддержанию порядка в регионе, за ним неизбежно последует частный бизнес — сначала для обслуживания военного персонала и гражданских лиц, которые будут заниматься распределением поступающих займов; затем, когда порядок будет восстановлен, для того, чтобы найти новые рынки среди местного населения… В любой стране, в которой будут размещены американские специалисты, индустриализация пойдет скорее всего по американскому пути».

Через двадцать лет, в 1967 году, когда в Греции вновь усилились левые силы и американским инвестициям стала угрожать национализация, ЦРУ и фашистствующие полковники, прошедшие с 1947 года заокеанскую «школу», совершили переворот. Главный застенок, где пытали демократов, находился в квартале от американского посольства и напротив памятника президенту Трумэну, зримо напоминавшего, что американское правительство является гарантом капиталистического статус-кво в стране.

12 марта 1947 года президент Трумэн объявил не только о притязаниях на установление американской гегемонии в Восточном Средиземноморье. Была провозглашена доктрина «сдерживания». Отныне Вашингтон, прикрываясь псевдооборонительными лозунгами «защиты интересов американской безопасности», «борьбы против коммунизма», открыто претендовал на захват доминирующих позиций повсюду, и прежде всего в Западной Европе. Министр обороны трумэновской администрации Джеймс Форрестол писал в своем дневнике: «Наша поддержка Греции и Турции явится пробным, подготовительным шагом к осуществлению других, гораздо более важных экономических и политических актов в различных районах земного шара».

Но для подчинения Западной Европы недостаточно было провозглашения «крестового похода» против коммунизма, нагнетания антикоммунистического психоза, развертывания кампании об «угрозе» со стороны СССР. Нужно было, во-первых, укрепить правые силы и потеснить левые, а во-вторых, максимально ослабить традиционные экономические связи, соединявшие западную и восточную части Европы. Наконец, для того чтобы западноевропейские страны могли поставлять армии под американские знамена, нужно было укрепить их экономику, создать условия для возрождения их военных машин.

«План Маршалла» и экономический раскол Европы

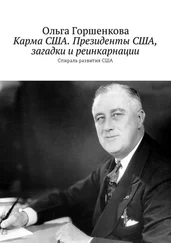

Все эти задачи призван был решить провозглашенный 5 июня 1947 года «план Маршалла». В этот день государственный секретарь США Джордж Маршалл выступил в Гарвардском университете с речью, о которой немедленно раструбили средства массовой информации.

Поскольку американская внешняя политика все более милитаризировалась, приход бывшего начальника штаба армии США генерала Маршалла на высший дипломатический пост именно в это время оказался воистину символичным. Первое время Маршалл чувствовал себя на новом посту несколько не в своей тарелке. По свидетельствам очевидцев, нередко на обращение «господин государственный секретарь» он не отзывался, а оборачивался и искал глазами того, к кому это обращение могло бы быть адресовано. «Господин генерал» было привычнее. Точно так же по старой привычке он часто называл Европу «европейским театром» (военных действий. — Авт .). Впрочем, развертывание «холодной войны», в котором генерал — государственный секретарь принял активнейшее участие, стирало различия между генералом и государственным секретарем. С созданием же НАТО Европа снова стала именоваться в документах блока «театром военных действий».

Читать дальше