Большой вклад в изучение исторических основ карельского эпоса внес В. Я. Евсеев, и прежде всего своим двухтомным трудом «Исторические основы карело-финского эпоса». Несомненным его достоинством явилось то обстоятельство, что источником послужили не «Калевала», а полное издание рун и новые их собрания. Первый том посвящен выявлению древних пластов эпоса. Применение сравнительно-исторического анализа рун и сопоставление их с данными смежных дисциплин дало автору возможность обрисовать общую картину первобытной эпической поэзии.10 Во втором томе решались вопросы о развитии эпоса карельской и финской народностей в условиях феодализма, изменениях в эпосе, вызванных появлением капиталистических отношений в среде карельского и финского населения.

Против прямого сопоставления рун и исторической действительности выступали такие крупнейшие фольклористы, как Е. М. Мелетинский и Б. Н. Путилов. В карело-финском эпосе, писал Мелетинский, «речь может идти, конечно, только об отражении самых существенных черт исторической жизни народа», а «…исторический метод не сводится к поискам исторических реалий… Дело в том, что исторические реалии должны рассматриваться как материал эпических обобщений, а не как самодовлеющий элемент»." Конечно, некоторые мотивы и реалии эпоса являются отголосками действительных отношений, трудовых процессов и навыков, поскольку фольклор в конечном счете восходит к эмпирической действительности, но попытка рационалистически объяснять типичные гиперболы вызывает серьезные возражения. Стремление прочесть отдельные места в эпосе как реальные, попытка

свести фольклорные описания к житейским делам и поступкам обычно приводят к упрощенным и искаженным интерпретациям. Фольклорные образы, по Путилову, выражают идеальные представления, художественно изображенные. Они в конечном счете соотносятся с реальным миром, но не совпадают с ним и не повторяют его. Фольклористы предупреждают: события, о которых повествуется в народном эпосе, нельзя представлять буквально, искать в них исторические или бытовые факты. Историзм фольклора проявляется не в прямолинейном отражении реалий, а в преломлении исторической действительности через законы поэтического мышления, художественную систему фольклора.10

По классификации, принятой в советской науке, эпос карельского и финского народов является одним из самых архаичных в мировом фольклоре. Очевидно, в силу этого и единого калевальского поэтического стиля не произошло четкого жанрового разграничения — космогонические мифы, заговоры, героические песни, баллады не выделились из эпоса. В эпические песни введены слова заклинаний, элементы лирики.

Самыми древними по происхождению являются руны космогонические, рассказывающие о сотворении мира, об открытии огня, о происхождении медведя, лося и т. д. Главным героем древнего цикла является Вяйнямёйнен. Илмаринен — другой персонаж карельского эпоса — выступает как герой эпохи железа. Образ Лемминкяйнена скорее сказочный, чем эпический, и еще более поздний.

Исследователи считают, что хотя отдельные элементы эпоса и относятся к очень древним временам, он сформировался в целом в I тысячелетии н. э. В эпосе есть не только ранние наслоения. В последующие века он продолжал развиваться, поэтому в нем нашли отражения и более поздние исторические события. Например, в Карелии известны песни об осаде Выборга и о Северной войне, которые народная память связывает с именами Ивана Грозного и Петра Первого.

Итак, «Калевала» — замечательный памятник устного народного творчества, в котором нашли выражение богатейшая фантазия и огромное художественное дарование карельского народа, жизнеутверждающие идеалы свободных по духу людей, их независимость и гордость, наконец, элементы исторического бытия.

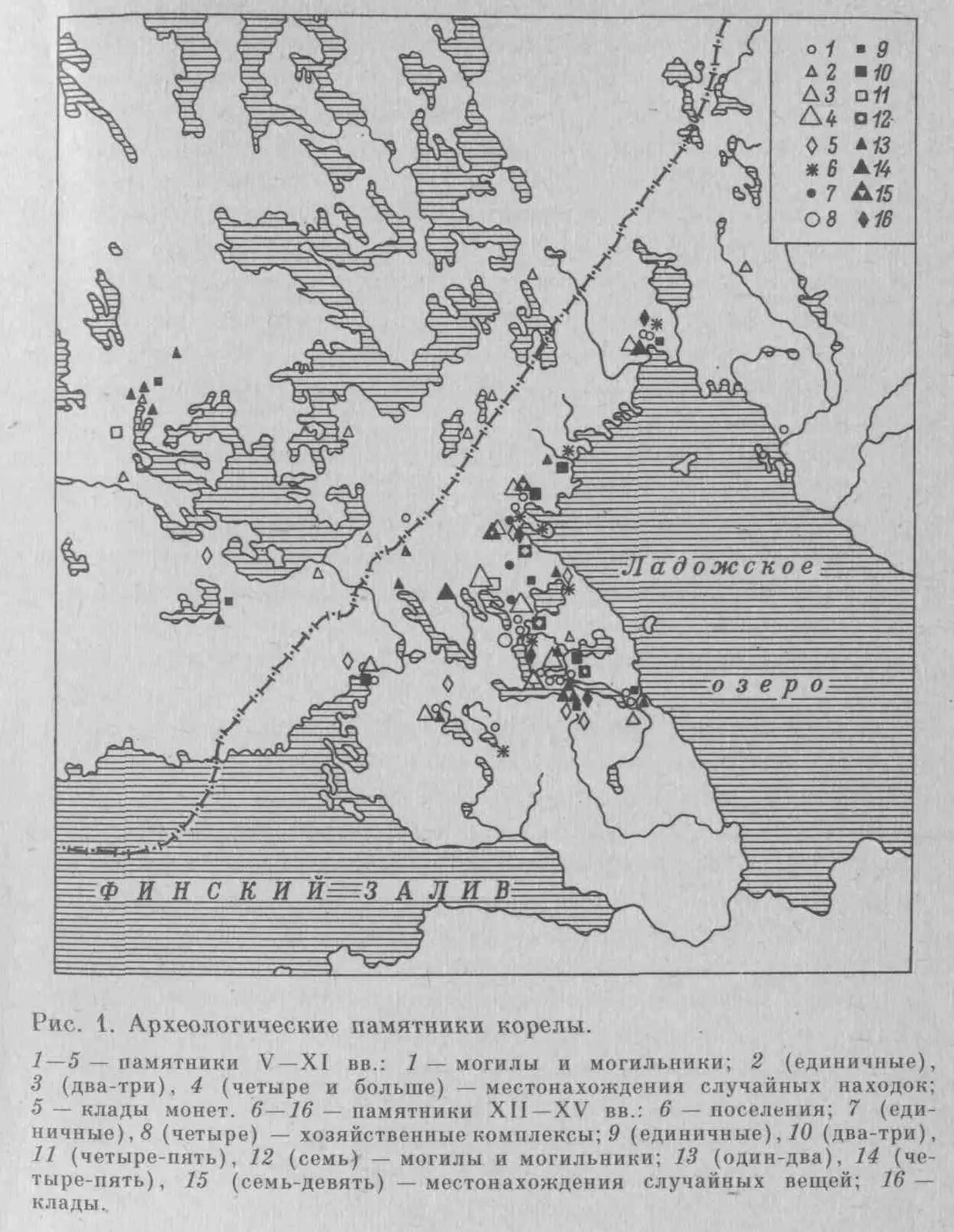

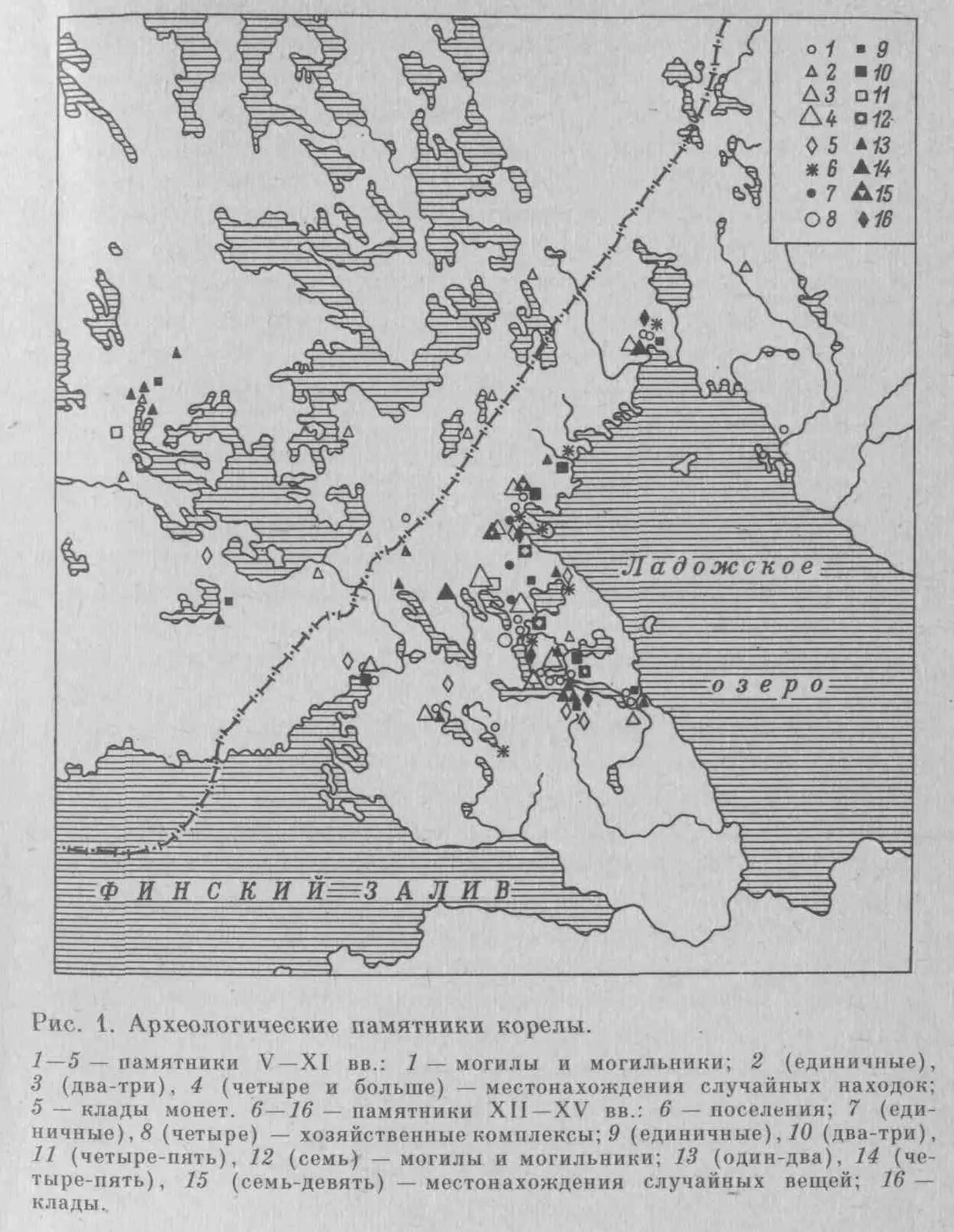

Рис. 1. Археологические памятники корелы.

I — 5 — памятники V–XI вв.: 1 — могилы и могильники; 2 (единичные), 3 (два-три), 4 (четыре и больше) — местонахождения случайных находок; 5 — клады монет, 6—16 — памятники XII–XV вв.: 6 — поселения; 7 (единичные), 8 (четыре) — хозяйственные комплексы; 9 (единичные), 10 (два-три),

II (четыре-пять), 12 (семь) — могилы и могильники; 13 (один-два), 14 (че-тыре-пять), 15 (семь-девять) — местонахождения случайных вещей; 16 — клады.

Физический облик древних карел обрисован антропологами. Согласно самой общей их характеристике, карелы относятся к европеоидным народам, монголоидная примесь у которых составляет ничтожный процент. По результатам антропологического изучения, осуществленного советско-финляндской экспедицией в 1967–1969 гг., удалось восстановить не только антропологический тип, но и пути заселения Финляндии. Оказалось, что в начале предки населения Восточной Финляндии (Саво и Карьяла) пришли с юго-востока вдоль Карельского перешейка, а затем уже пришельцами из Восточного Саво было заселено северное побережье Ботнического залива.14 В последнее время объектом изучения стали зубы. По материалам карельских могильников, расположенных на территории современной Карельской АССР, выяснилось, что формирование карел, как следует из одонтологического анализа, происходило на основе не одного, а двух одонтологических типов: северного грацильного и более древнего — североевропейского реликтового, который этнически связывается с саамами.15

Читать дальше