«Сказание о человецех незнаемых…» обошло тогда весь свет. Знали его не только в Поморье и Новгороде, но и за рубежами Русской Земли. Это было единственное сочинение о самоедах, разделенных безымянным автором на два рода: «югорскую самоядь», что кочевала по северу Печорского края, Северному Уралу до Обской губы, и «мангазейскую самоядь», жившую к востоку от Обской губы до реки Енисея. Само слово «малконзеи», впервые появившееся в этом сочинении, обозначало племя малканзеи, позднее — мангазеи, что значит по-зырянски: «народ на краю земли», «у моря». Выяснилось позднее, в XVII в., когда русские отряды побывали на Лене, что под «Линной самоядью» разумел новгородец ленский, линский народ.

В XIV–XV вв. из Новгорода были совершены и первые походы в Сибирь. В 1363–1364 гг. новгородский воевода Александр Абакумович с немалым войском продвинулся до реки Оби и «воеваша по Оби реки и до моря». Под «морем» летописец, очевидно, разумел Обскую губу. В 1499–1500 гг. туда же прибыло большое московское войско во главе с князем Семеном Курбским. Воинами князя были крестьяне Поморья — холмогорцы, кеврольцы, мезенцы. В устье реки Печоры построили они новый город «на месте пустом для опочиву Московского государства торговых людей» — Пустозерск. «Щелью» [18] Щель, щелья — это высокий каменистый берег реки или моря. По всей вероятности, Семен Курбский перешел Урал, держась речных каменистых долин.

князь Курбский прошел через Уральские горы, побывал в Березове.

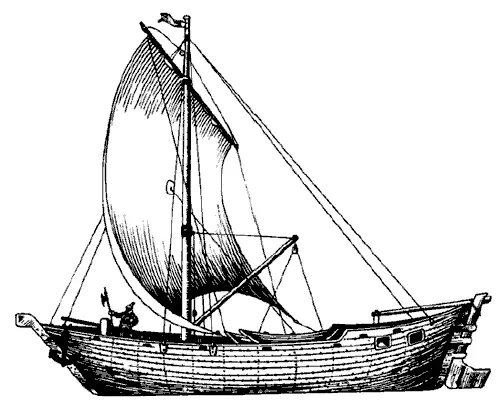

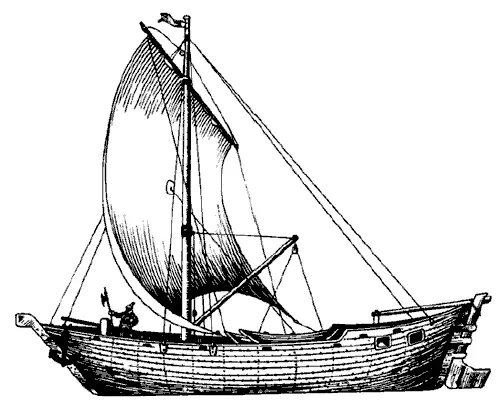

И еще минуло сто лет. В Поморье произошли большие перемены. Если раньше на Юргу и далее в восточные владения новгородцы отправлялись на небольших долбленых лодках, называвшихся ушкуями, то в XVI в. они стали ходить по морю-океану на новых судах. В народных сказаниях, в житиях святых, в древних рукописных книгах рассказывалось о далеких походах «в море-окияне» на кочах и «кочневых лодьях».

Плавание поморов на лодьях по Белому морю. Миниатюра из Соловецкого патерика XVI в.

Народная молва приписывает начало этого нового и важного дела крестьянам Соловецкого монастыря. В Онежском заливе, в устье реки Кемь, построили они плотбище и срубили небольшую лодьицу. А чтобы не разбилась о лед, нашили на ее борта «коцу», так по-новгородски называлась всякая ледовая защита, в том числе и ледовый пояс из крепкого дубового дерева. Лодьицу «с коцей» назвали кочневой. Разрослось судостроительное дело широко. При царе Иване Грозном лодейные плотбища были на Онеге, под Холмогорами, в Мезени и Пустозере. На Грумант и Новую Землю, по Белому и Баренцеву морям, а затем и в Сибирь промышленники плавали на этих новых морских судах, постепенно совершенствуя их. В конце концов в Поморье появился новый тип быстроходного судна, имевшего уже мало общего со старорусской лодьей, известной в Киевской Руси и в Великом Новгороде. Кроме ледовой защиты, «коцы», эти оригинальной конструкции корабли имели ледовые обводы, круглую, яйцеобразную форму. Иностранцы, которые сами видели кочи, называли их круглыми судами. При сжатии льдов коч, в отличие от западноевропейских судов, выжимало на поверхность. По длине коч не превышал 19 метров, а по ширине 5–6 метров. Он мог поднимать до 2000–2500 пудов. При хорошем ветре промышленники проходили на коче 200–250 верст в сутки. Первые ледовые корабли создавались руками лодейных и кочевых мастеров.

Но поморы умели строить не только большие морские суда. Для прибрежных, недальних походов, для пересечения губ и перехода через волоки строились «малые кочи», поднимавшие от 700 до 800 пудов. По удобству преодоления волоков и плавания в мелких морских губах таким судам не было равных.

Древнерусское ледовое судно коч. Реконструкция автора.

О походах на кочах и кочневых лодьях по ледовитому морю складывались легенды. Церковные книжники вплели их в ткань самых распространенных на Руси богословских сочинений — житий святых. В житии основателей Соловецкого монастыря Зосимы и Савватия рассказывалось о плавании в «пучине моря» некоего Митрофана и его товарищей. Митрофан ходил на зверобойный промысел («имел у себя добытки морские многие») «в край» моря, откуда не видно «превысоких гор», очевидно, далеко от Терского берега Кольского полуострова. Этим «краем» моря могла быть и Новая Земля, и Шпицберген. В этом же житии есть рассказ о необычной и почти трагической зимовке двух промышленников на одном из островов Онежского залива — острове Жужмуе, куда попали они поздней осенью после гибели судна, разбившегося в бурю о камни. Зимой питались робинзоны чем попало, так как все их продовольствие утонуло. Только весной к острову подошла соловецкая лодья. Все, что увидели там монахи, потрясло их. «В некоем месте, — писали они, — при Камени [нашли] храмину малу, а в ней же два человека нага и гладна и ногам их гниющим зело токмо еле живы».

Читать дальше