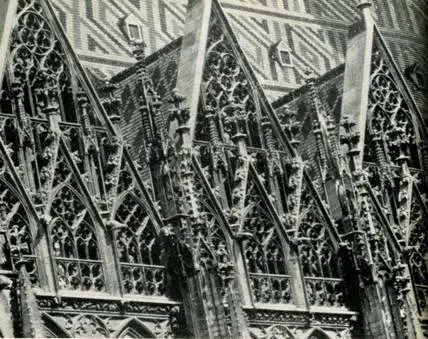

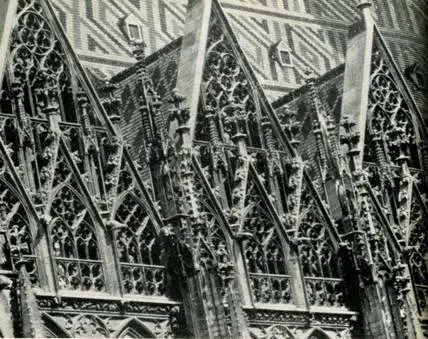

Собор св. Стефана. Готические вимперги

Это чувство захватывает особенно, когда стоишь у подножия башни. При своей высоте (137 м) она не кажется громоздкой или неестественно большой среди обычной городской застройки. Она влита своей нижней частью в здание собора и органически вырастает из него, легко уходя в вышину. Как и построение боковой стены, конструкция башни достаточно ясна: в основе ее лежит квадрат, нижняя часть укреплена мощными, сильно выдающимися опорными столбами. На высоте двух третей башни начинается восьмиугольная в плане часть, поднимающаяся до восьмиугольного же трехъярусного шпиля, увенчанного крестоцветом. Башня растет ярусами, и они постепенно, начиная от самой земли, сужаются кверху. С неистощимой изобретательностью и логикой, которую нетрудно проследить, чередуются, удваиваются, образуют сложную симметрию арки, вимперги, ниши, фиалы. На подготовительных рисунках – это изящнейший ритмический узор; одетый каменной плотью, он кажется живым, скульптурным. Как и во всех лучших произведениях готики, на башне собора св. Стефана статуи столь же архитектурны, сколь пластичны строительные детали. Лепясь, нарастая, вбирая в себя свет, затаивая темноту в глубине ниш, возносится башня св. Стефана, рождая даже у смотрящего с земли человека ощущение взлета и головокружительной высоты.

Северная башня, хотя она завершается теперь поздней непропорционально маленькой надстройкой, так же органически связана с собором. Создатель ее, Ганс Пукспаум, повторял формы Южной башни, меняя детали и чуть больше вытягивая пропорции; поэтому, быть может, Северная башня поднимается с еще большей стремительностью. Как в каменном лесу, из стволов вырастают ветки, из веток веточки, и бесконечно разнообразный узор вьется, дробится, переплетается, уходя вверх. Позднеготическая Северная башня изящнее, графичнее Южной, еще изобретательнее здесь орнаментальная фантазия художника.

«Исполинские врата» в прежние времена обычно были закрыты, они отворялись лишь в торжественных случаях, когда короли и императоры посещали собор. Прихожане попадали в собор через боковые входы. В северной стене расположены «Епископские врата» с порталом второй половины XIV века. Перед порталом – небольшая пристройка начала XVI века в виде выступающей из стены сводчатой пятиугольной капеллы.

Ко второй половине XIV века относится и портал южного входа – «Певческие врата». В тимпане арки – сцены из жития св. Павла, по бокам от входа на консолях под балдахинами – статуи: герцог Рудольф IV с моделью собора в руке, а по другую сторону – его жена Катарина; их оруженосцы рядом с ними. Это – известные образцы австрийской готической портретной пластики, очень выразительной. Их автор был, возможно, знаком с портретной галереей пражского собора св. Вита. Пристройку перед входом (середина XV в.) приписывают Пукспауму; о его творчестве напоминает сложность перекрытий, изящество отделки.

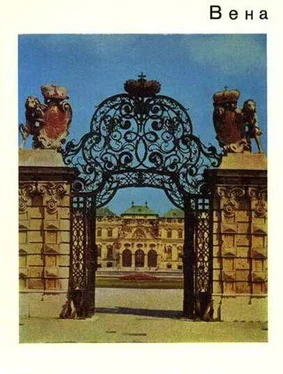

Обход собора дает богатейшую смену точек зрения. Мы воспринимаем здание во всей его грандиозности, но в то же время любуемся и деталями, рассматривая отдельные части, видим разные эпохи. О былом свидетельствуют и вставленные в стену погребальные плиты. Внутри собора тоже много надгробных памятников. Здесь покоятся императоры и ученые, богатые купцы и епископы; трудно перечислить все знаменитые имена, начиная от герцога Рудольфа IV или принца Евгения Савойского и кончая славными зодчими Фишером и Хильдебрандтом.

А. Пильграм. Кафедра в соборе св. Стефана. Ок. 1515 г.

Собор св. Стефана. Витраж. Деталь XIV в.

Собор гв. Стефана. Интерьер

Входя в собор через западный вход, попадаешь в огромное помещение, которое кажется просторным, несмотря на разностильную скульптуру, на барочно оформленные алтари, ряды скамей и пр. Размеры интерьера достаточно внушительны: его длина – 108 м, ширина – 35 м и высота – 28 м. Пять пар сложно профилированных столбов главного нефа уводят взгляд в глубину, где движение подхватывают столбы, поддерживающие своды хора. Потолок над головой с его сложнейшим сплетением нервюр теряется в легкой дымке. Центральный неф перекрыт сплошной крышей, свет в него падает с боков, а также со стороны алтаря и от входа. В темные дни и в сумерках тени в соборе сгущаются, мерцают лишь отдельные огоньки. При ярком солнце здесь особенный свет, рассеянный и теплый. Мощные столбы в этом свете кажутся легче еще и потому, что толща их скрыта под тягами, колонками, консолями, на которых стоят статуи, и балдахинами наверху, под изгибами орнамента. Основное ощущение интерьера дает ритм повторяемости вертикальных форм, все время дробящихся и вновь собирающихся воедино. Этот ритм, дымчатый свет, вся атмосфера собора погружает зрителя в состояние повышенной восприимчивости: собственное тело кажется частицей архитектуры храма, устремление вверх полностью подчиняет и захватывает, звуки органа и хора, кажется, гремят сверху, с небес, и отражаются во всех переходах и закоулках здания. Находя могучие средства покорить человека, растворить его в одном порыве, средневековые зодчие не подавляли, не унижали его. Напротив, в просторе и величии архитектуры он мог обрести сознание своей причастности к миру духовных ценностей, принадлежности к чему-то высшему. При этом, конечно, огромную роль играло и чувство общности с другими людьми, со всем, по русскому выражению, «миром». Собор, его статуи и украшения, также и поучали верующего, рассказывая ему эпизоды священной истории, и вместе с тем воспитывали и поддерживали в нем чувство красоты, которым проникнуты и неторопливые движения статуй и завиток орнамента самой маленькой консоли.

Читать дальше