Во второй половине XVIII века публика вслед за просвещенными умами как бы открыла для себя прелесть природы. Именно в это время Вена стала городом прекрасных садов. Наряду с более старыми регулярными начали разбивать парки уже по новым принципам «английской», свободно-живописной планировки (в Петцлейнсдорфе, Нойвальдэгге и других предместьях). Были открыты для свободного посещения Шенбруннский парк, Пратер (1766) и Аугартен (1775).

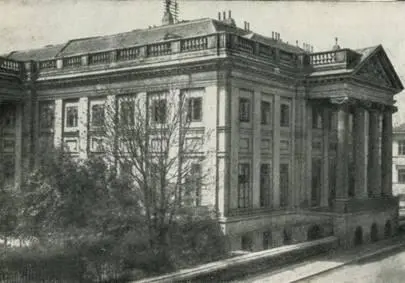

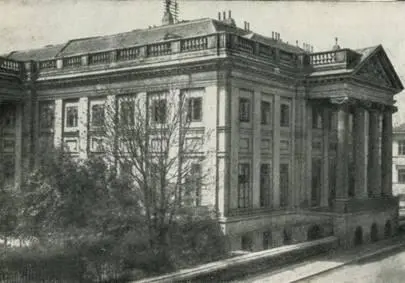

Л. де Монтуайе. Дворец Разумовского (ныне Геологический институт). Начало XIX в.

Л. де Монтуайе. Церемониальный зал в Хофбурге. 1804 1807

Открытие Пратера стало событием. Венцы тотчас же устремились туда, и современники описывают, как там немедленно появились палатки для продажи съестного и различные увеселения. Пратер до сих пор – самый большой и популярный парк Вены. Пятикилометровая прямая аллея ведет от его начала к «Увеселительному домику», выстроенному в 1782 году Каневале. Парк состоит из нескольких частей: кроме тенистых дорожек и лужаек по бокам от главной аллеи в него входят так называемый Вюрстельпратер – место народных гуляний с кафе и аттракционами, главный из которых – знаменитое Большое колесо, а также спортивный комплекс и ярмарочные павильоны. Свой традиционный облик Пратер начал приобретать именно во второй половине XVIII века.

Новый век начался для Вены неспокойно: внутренняя реакция после смерти Иосифа II, наполеоновские войны, две французские оккупации, наконец, Венский конгресс. Строили в те годы немного. В противовес сухой утилитарности иосифовских времен в архитектуре стремились к большей репрезентативности. Влияние Франции определило стиль сооружений – поздний классицизм, ампир. В австрийской столице работали заезжие архитекторы: так, несколько дворцов построил парижанин Шарль де Моро, проект резиденции эрцгерцогини Беатрисы сделал Джакомо Кваренги, чье творчество вошло в историю русской архитектуры. Однако их произведения так и остались одинокими – не создалось своеобразной школы венского ампира, в отличие от былых лет, когда на основе итальянских влияний возникло венское барокко.

Один из наиболее значительных памятников той эпохи принадлежит бельгийцу Луи де Монтуайе. Это дворец на Разумофскигассе, выстроенный в начале XIX века для русского посла графа Андрея Кирилловича Разумовского. Здесь во время Венского конгресса Александр I устраивал блестящие приемы. Хозяин дома был просвещенным человеком, любил музыку; известна его дружба с Бетховеном.

Дворец Разумовского (теперь тут помещается Геологический институт) выходит на улицу нешироким, скупо оформленным фасадом. На низком цоколе, прорезанном приземистыми арками, возвышаются два этажа, объединенные плоскими вертикальными тягами. Кроме них стену украшают прямоугольные углубления над окнами; все это не нарушает ее массив.

П. Нобиле. Новые ворота Бурга. 1824

Сильно выступающий вперед портик – отдельный объем, приставленный к основному. Портик в чисто классическом вкусе, небольшая вольность – гирлянды, свисающие с ионических капителей. Монтуайе добивается впечатления простоты и изящества, сохраняет спокойную гармонию пропорций, не упуская из виду и необходимую представительность здания. Все подчинено разумному расчету, но нет излишней сухости.

Интерьеры Монтуайе отделывал гораздо богаче. Примером этому служат не только помещения дворца Разумовского, но и в особенности упоминавшийся уже Церемониальный зал в Бурге (1804-1807). Коринфские капители колонн, изукрашенный антаблемент, кессонированные своды потолка, множество хрустальных люстр – весь этот декор перегружает четкую в основе своей композицию зала.

Микаэлерплатц. Гравюра второй половины XIX в. по рисунку Р. фон Альта

Из венских архитекторов того времени наиболее заметный след оставил в городе Петер Нобиле, представляющий классицизм в самой последней его стадии – стиле ампир. Нобиле – автор «Храма Тезея» в Народном саду, примыкающем к Бургу. Здесь стояла скульптурная группа Кановы, ныне украшающая лестницу Музея истории искусств. «Храм Тезея» – чисто декоративный садовый павильон, но, повторяя формы одноименного афинского храма, он претендует на монументальность стиля.

Читать дальше