В глазах современников, Хильдебрандт блестяще выполнил свою задачу: уже в 1725 году Августин Хингерле в латинских стихах восхвалял обиталище «австрийского Марса», а в 1731 – 1740 годах вышел посвященный дворцу увраж гравера Соломона Клейнера в десяти выпусках. И если мы можем вполне холодно отнестись к велеречивым аллегориям XVIII столетия, то как произведение искусства создание Хильдебрандта вызывает восхищение и в наше время.

И.-Л. фон Хильдебрандт. Бельведер. Нижний дворец. Мраморный зал

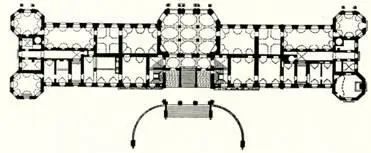

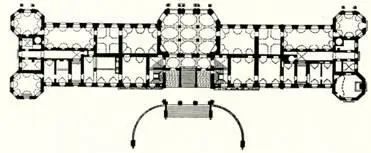

И.-Л. фон Хильдебрандт. Бельведер. Верхний дворец. План

Ансамбль Бельведера отличает завершенность, гармоническое соотношение обоих зданий друг с другом и с пространством парка. Между тем по основному архитектурному замыслу дворцы сильно разнятся. Важную роль в этом ощущении единства ансамбля играют удачно рассчитанные расстояния. От нижнего одноэтажного дворца более массивные формы верхнего видятся в воздушной дымке, на вершине холма, поднимающегося ступеньками террас, а от верхнего нижний кажется легким садовым павильоном. Между дворцами – регулярный сад с подстриженными кустами и низкими боскетами, деревья здесь не должны разрастаться и искажать вид; архитектурное и пластическое начало выражается в стене фонтанов, лестницах, бассейнах, вазах, статуях. Если здания, гармонически сливаясь с пейзажем, воспринимаются как его частицы, то сам пейзаж, построенный и организованный, есть тоже творение человеческих рук. Однако это одновременно и сад, природа. Такого рода предпосылки, видимо, действуют всегда, когда создается ансамбль с регулярным парком. Но произведение Хильдебрандта остается уникальным в свойственном, быть может, только венскому Бельведеру сочетании парадного величия и непринужденной простоты, широты размаха и доступности, обозримости, соразмерности человеку.

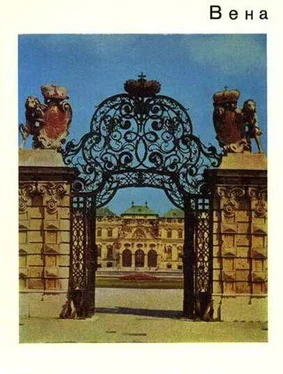

И.-Л. фон Хильдебрандт. Бельведер, Вид из парка на Верхний дворец. 1721-1723

С самого начала ансамбль был задуман как бы обращенным лицом к городу, подобно находящемуся рядом Летнему дворцу Шварценбергов. Нижний Бельведер своим парадным въездом выходит на Реннвег – дорогу, ведущую к центру. За полукругом ворот, фланкированных двумя павильонами, раскрывается сложной формы «почетный» двор, окруженный одноэтажными строениями дворца. Они очень просты, и поэтому центральная часть главного корпуса, слегка выступающая вперед, разделенная ордером, кажется особенно нарядной.

Над тремя средними осями поднимается второй этаж с балюстрадой, украшенной статуями.

Почти таков же садовый фасад: и здесь чуть выдаются более высокий центральный ризалит и павильоны по краям (каждый под своей крышей). Мелкие изящные формы декора хорошо согласуются с плоскостной трактовкой всего фасада. Хильдебрандт не подчеркивает пластическую телесность здания, тесно поставленные большие окна почти уничтожают его массу. Светлая, с легким рисунком орнамента и скульптурных групп стена дворца, подобно декорации, замыкает сценическую перспективу, в которую входят зеленая трава, подстриженные кусты, бассейны со статуями. Вместе с тем в дом можно войти прямо из сада, а через центральный павильон пройти и во двор – в здание как бы включено окружающее пространство: это именно летняя резиденция, дом среди природы.

Однако изящная умеренность как будто изменяет архитектору, когда он планирует некоторые внутренние помещения дворца. По контрасту их пышность кажется еще внушительнее. Вся она как бы сосредоточилась в центральном Мраморном зале – двусветном, занимающем два этажа и объединяющем две анфилады помещений. Соответственно всему замыслу ансамбля, военные трофеи, шлемы, мечи, щиты играли большую роль в наружной орнаментировке; они стали одним из ведущих мотивов декора Мраморного зала. Линия карниза, симметрия дверей, окон, ниш с полуциркульным завершением в верхней части стены – все это конструктивно организует интерьер, дает определенный зрительный ритм. Но в то же время ни один квадратный сантиметр поверхности не оставлен без украшений, глаз зрителя невольно следует за их сменой, порой обманываясь и путая реальную перспективу с иллюзорной. Плоскость стены все время нарушается, выпуклые детали – от тонких овальных рельефов до объемных групп (амурчик с трофеями и другие) как бы выдвигают ее вперед, а перспективная живопись уводит в глубину. Впечатление живого движения, проникающего все архитектурные формы, усиливается, когда поднимаешь взгляд к потолку, где в самых смелых ракурсах громоздятся изображенные балконы и карнизы, уходя ввысь, в нарисованные небеса плафона. Фреска Альтомонте изображает апофеоз принца Евгения; как ни странно, Аполлон и другие олимпийские божества появляются здесь для того, чтобы иносказательно прославить символический дар папы римского – шлем и меч, которые тот преподнес принцу Евгению, защитнику христианского мира от турок.

Читать дальше