Более официален и параден дворец Штарембергов на Миноритенплатц (теперь Министерство образования), построенный неизвестным архитектором в 60-х годах XVII века. Он несколько напоминает Леопольдовское крыло Бурга – тот же протяженный фасад с множеством вертикальных осей. В этом выражался вкус времени. Как писал в ранее цитированном трактате князь Лихтенштейн, прекрасное здание должно быть длинным «и чем протяженнее, тем благороднее», должно иметь много окон и колонн. Дворец Штарембергов украшен обильнее, чем Леопольдовский корпус, каждый элемент стены смотрится здесь отчетливее, тем самым она приобретает некоторую пластичность.

В светской архитектуре, как и в церковной, ко второй половине- концу XVII века наметились определенные тенденции – прежде всего усиление и усложнение объемных и пространственных отношений, повышение роли скульптуры. Все это полностью выразилось и развилось в тот короткий и блестящий период, когда была создана самобытная архитектура зрелого венского барокко.

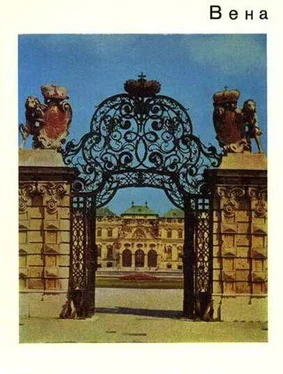

Вена, несмотря на хозяйственные трудности, начала отстраиваться почти сразу же после снятия турецкой осады 1683 года.

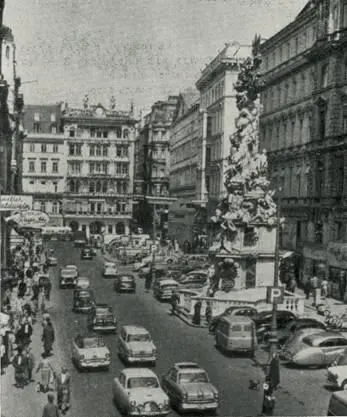

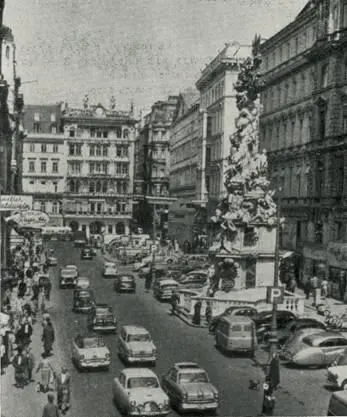

Вид Грабена и «Колонна чумы»

К 1698 году сожженные предместья были уже восстановлены настолько, что по указу Леопольда I их включили в городскую черту; в 1704 году вокруг них была сооружена новая линия укреплений, и таким образом установились границы, просуществовавшие до 1890 года. Город рос быстро, жил напряженно. В первой трети XVIII столетия укрепились экономика и политическое положение Австрии. Вена все больше становилась всеевропейским городом. С 1703 года здесь начала выходить ежедневная газета, в 1710 году наряду с придворным был открыт городской театр, в 1705 году государственным учреждением стала Академия художеств. Знаменитый ученый Лейбниц вел в Вене переговоры об основании Академии наук, и Фишер даже набросал проект здания. Быстро расширялись придворные художественные коллекции и библиотека, создавались новые – принца Евгения Савойского, князя Лихтенштейна и других.

Внутри городских стен почти не было свободного места для застройки, и богатым заказчикам приходилось расчищать себе площадь, снося жилые дома. Так, в 1694 году один из знатнейших венцев, князь Лихтенштейн, купил у графа фон Кауница уже начатый постройкой дворец; проект задуманной пышной резиденции смогли осуш.ествить, лишь пустив на слом несколько окружающих домов. Выстроенное в основном по замыслу Доменико Мартинелли здание поразило воображение современников. В описании 1704 года мы читаем: «Здание… великолепно и высоко; всюду мрамор в преизбытке; зал и другие помещения велики и хорошо расположены». Однако тут же прибавлено: «Так как дворец находится еще внутри стен, он должен терпеть неудобство, имея соседа, который лишает его света сбоку. По тсй же причине нет у него места для сада». «Внутренний город» казался путешественникам того времени очень тесным. Леди Монтегю, жена английского посла в Константинополе, писала в 1716 году: «Этот город, имеющий честь быть императорской резиденцией, оказался совершенно не соответствующим моим ожиданиям… Улицы на маленьком расстоянии одна от другой и так узки, что нельзя рассмотреть прекрасные фасады дворцов, хотя многие из них благодаря своему истинному великолепию действительно заслуживают внимания. Они все выстроены из прекрасного белого камня, и высота их слишком велика. Так как город мал для множества желающих жить в нем людей, кажется, что строители зданий хотят помочь этому несчастью тем, что громоздят один город на верхушку другого: большая часть домов состоит из пяти, другие – из шести этажей».

И.-Б, Фишер. Зимний дворец принца Евгения Савойского. 1696-1698

Архитекторы считались с окружением, создавая такой тип парадного фасада, который соответствовал бы узкой улице. Так, в городском дворце Лихтенштейнов Мартинелли и исполнители его проекта сделали фасад, выходящий на узкий Банкгассе, почти плоским. Он четко делится на горизонтальные полосы, которые перебиваются чуть выступающим центральным ризалитом, увенчанным аттиком со статуями. Самой пластичной деталью оказывается портал: пары колонн поддерживают выступ балкона, на балюстраде которого скульптурные группы; эта часть здания как бы приобретает самостоятельную ценность.

Читать дальше