В монастырях хранились летописи, хронографы, «Еллинский летописец», «Историко-иудейской войны» Иосифа Флавия, «Александрия», различные хождения, повести. Имелись книги по географии и медицине, художественная литература.

И в Троице-Сергиевом монастыре только исторических книг было 16 (в том числе «Троя», «Пленение Иерусалима», «Временник», «Хронограф»). Кроме того, юридический сборник «Мерило праведное», написанный уставом XIV века. Этот сборник дорог нам тем, что в него включен текст «Русской правды».

«Христианская топография» Козьмы Индикоплова (плавателя в Индию) сообщала легендарные сведения об устройстве Вселенной, попутно автор (он жил в Александрии в VI веке н. э.) говорит о некоторых животных и растениях Индии и Цейлона.

В библиотеке монастыря имелся роскошный список XVI века. Ранее им владел боярин Иван Григорьевич Пушкин — предок поэта. На 60-м листе запись гласит, что «1627 года февраля 14 день продал сию книгу Козьмы Индикоплова Иван Григорьевич Пушкин». Продал он ее крестьянину Фоме Лукьянову, который пожертвовал ее в 1628 году в монастырь. В художественном отношении — это самый замечательный из известных списков «Топографии».

Остановимся подробнее на двух книгах, которые долгое время (исчисляемое столетиями!) хранились в монастыре. Но ценность их не только в древности. Это так называемая Геннадиевская библия и «Хождение за три моря» Афанасия Никитина.

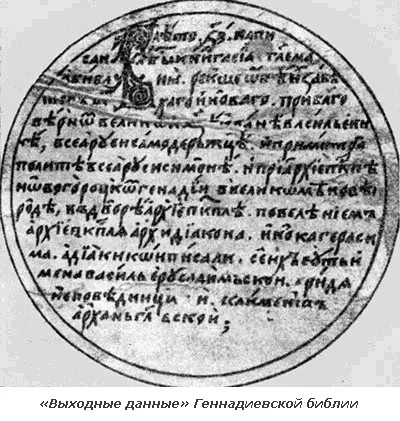

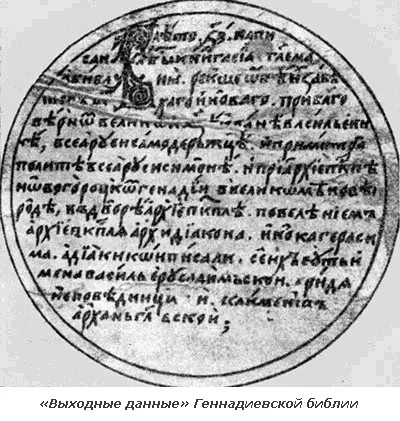

…В связи с обострением идеологической борьбы русской православной церкви потребовался полный текст библии, — до сих пор на Руси в обращении были ее отдельные фрагменты. Перевод библии (всех книг Ветхого и Нового завета) на славянский язык решил выполнить новгородский архиепископ Геннадий в конце 80-х годов XV века. У него, конечно, было личное книжное собрание, но явно недостаточное для столь грандиозного замысла. Архиепископ разослал грамоты монастырям и церквам. Он запрашивал, есть ли у них нужные ему книги, и просил, если есть, прислать их в Новгород. По мнению советского исследователя М. И. Слуховского, «это — первый в истории русского культурного строительства случай обдуманного подхода к выявлению книжкой наличности».

Книги, которых обнаружить не удалось, были вновь переведены, притом некоторые не с греческого, а с латинского, древнееврейского и немецкого.

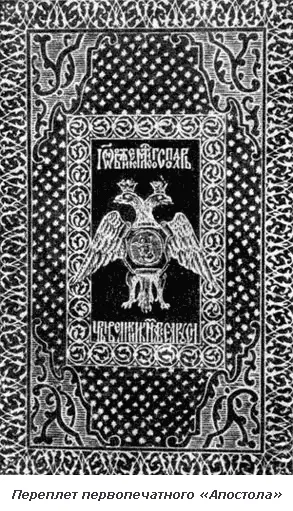

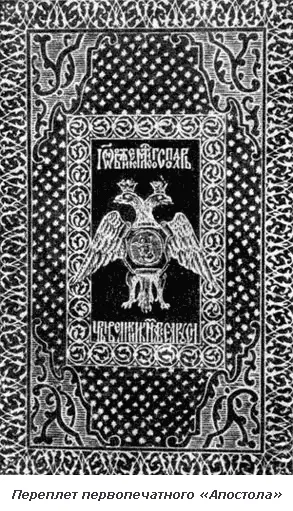

В результате упорного труда Геннадия и его помощников в 1499 году была составлена Геннадиевская библия. Она стала своего рода образцом, каноном. В 1573 году по просьбе князя Константина Острожского и с разрешения Ивана Грозного выдана во временное пользование в город Острог. Текст ее явился основой первой славянской печатной библии, изданной в 1581 году Иваном Федоровым. Позже рукопись была помещена митрополитом Варлаамом в коллекцию Троице-Сергиева монастыря.

В тексте книги, по-видимому, впервые употреблено слово «библиотека». Слово это для русских людей было еще непривычно, поэтому против него на полях стоит пояснение — «книжный дом».

Из переводных сочинений можно упомянуть отдельно «Хронику» Георгия Амартола — византийского историка X века. Наряду с другими она попала к нам в середине XI века. Древнейший дошедший до нас лицевой список относится к самому началу XIV века, а некоторые исследователи считают, что он еще старше, и датируют его концом XIII века. Создан этот список в Твери, в приписке указано: «Многогрешный раб божий Прокопий писал». Уместно напомнить, что по совету И. И. Срезневского, оканчивая Педагогический институт, Добролюбов выбрал тему — «О древне-славянском переводе Хроники Георгия Амартола».

В книге свыше ста миниатюр; на первой, великолепно выполненной, изображен заказчик — тверской князь Михаил Ярославич и его мать Оксиния. Профессор Д. Айналов так оценивает оформление: «Ни одна русская иллюстрированная рукопись, за исключением, пожалуй, Сильвестровского сборника, не дает такой сложной картины средневекового быта и миросозерцания, как Хроника Георгия Амартола. Эта рукопись с ее иллюстрациями перекидывает мост между Древней Русью и Византией в понимании мировой истории, и нигде более нельзя встретить в таком ярком и многогранном отражении образа средневековой Руси с ее верованиями, с ее легендами, поучениями, назиданиями, чудесами, гаданием, волхованием, идолами, баснословием о чудесных странах и людях, о диковинах мира и чудесах его, как здесь».

Читать дальше