Мы не знаем, что заставило эти племена покинуть южные степи. Во всяком случае, не поиск новых пастбищ. Сплошной лесной массив простирался тогда от берегов Балтики до Черного моря, окаймляя все его северо-западное побережье, от Крыма до Босфора. Конечно, эти земли не могли быть привлекательными для степных скотоводов. Но войны в те времена вели не люди, не племена, а их божества, которые жаждали могущества и власти над чужими богами. Гул сражений на земле был отзвуком битв на небесах; в своих кровожадных племенных богах общество обожествляло собственные разрушительные страсти и воинственные порывы.

На исходе 3-го тысячелетия до н. э. индоевропейские земледельцы Центральной и Восточной Европы подверглись первому в своей истории нашествию степных орд. Их пешие ополчения не смогли противостоять победоносному натиску степной конницы. Виртуозно орудуя в бою своими молотообразными топорами, всадники-завоеватели обрушивали на головы противостоящих им пеших воинов удары сокрушительной силы. Превосходство в вооружении делало степняков непобедимыми. Сметая с лица земли поселения оседлых племен, их орды проникли далеко в глубь Европы вплоть до Северо-Восточной Прибалтики и Словении.

Другое направление продвижения степных племен пролегало в сторону Волго-Окского междуречья, куда они принесли неизвестное местному населению скотоводство, высокие формы металлургии и гончарного ремесла. Видимо, от них многие балтские племена [2] Балты — «кабинетный» термин XIX в., введенный в историческую науку для обозначения этнического сообщества некоторых племен Восточной Европы — пруссов, куршей, жемайтов, ятвягов, земгалов, латгалов, голяди. Западные балты (жемайты, земгалы, курши, латгалы) признаются предками современных латышей и литовцев. (Здесь и далее примеч. авт.)

восприняли традиции коневодства и употребления в пищу кобыльего молока, о чем впоследствии с удивлением сообщали средневековые авторы. Но, оседая в европейских лесных массивах, степные пришельцы постепенно дичали и в конце концов разделили судьбу позднейших кочевых орд, постепенно растворившись в местном населении, в том числе и среди славян [3] Алексеева Т.И. Этногенез восточных славян по данным антропологии. М., 1973. С. 244–245, 248.

. Тех из них, кто сохранил самобытность до начала «письменной эпохи» в Европе, античные авторы отождествили с киммерийцами [4] Например, греческие авторы поселяли киммерийцев в двух местах: в Северном Причерноморье и на берегу «окружного Океана» (схолии к Эсхилу, Гомер), что, в общем, соответствует географии распространения «шнуровиков».

.

Лужицкая культура — прародина славян

Кристаллизация племенных и языковых различий внутри индоевропейского населения Европы шла медленно. К середине 2-го тысячелетия до н. э. на европейской этнической карте все еще не обозначилось четких границ. Только на самом юге, в Греции, Ахейский союз племен провел первую пограничную черту в европейской истории, отделив эллинов от варваров.

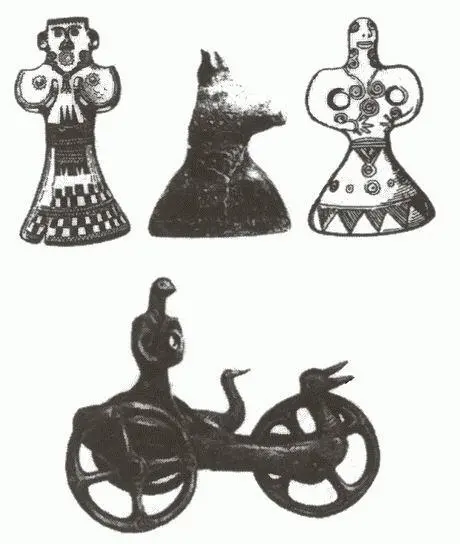

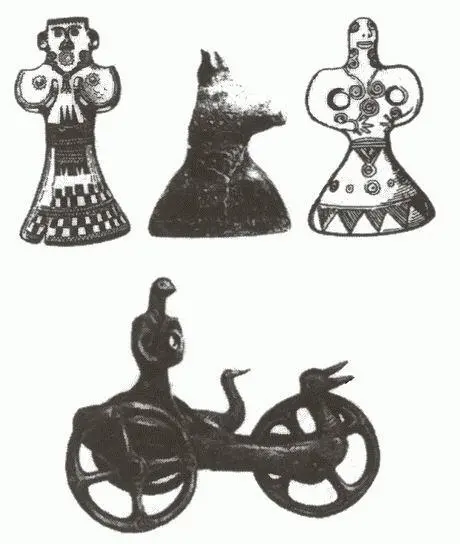

Варварский мир, простиравшийся к северу от Дуная, объединяла поразительная близость религиозно-символических представлений о жизни, в основе которых лежал солнечный культ. Солнечная символика была чрезвычайно разнообразна. Бытовые изделия и предметы вооружения покрывались изображениями концентрических кругов, колес, крестов, бычьих рогов, лебедей и других водоплавающих птиц [5] Даже много позднее, в Средние века, все еще широко бытовали представления о том, что солнце, совершив свой дневной путь по небу, перемещалось в «нижнюю» часть мира, которая мыслилась в виде подземного океана, и обратный, невидимый путь от запада к востоку проделывало при помощи уток, гусей или лебедей.

. Смерть также являлась в виде очистительного огня погребального костра, и сосуд с горсткой человеческого пепла ставился в середину круга из камней — магического знака солнца.

Культовые фигурки с территории лужицкой культуры

Эта культурно-историческая общность, просуществовавшая в Средней Европе с XVI по VII в. до н. э., названа археологами культурой полей погребальных урн. В ее границах, по-видимому, и завершилось формирование основных этносов древней Европы. Именно с территории культуры полей погребальных урн в Западную и Южную Европу пришли народы, известные нам по античным письменным памятникам. С конца 2-го тысячелетия до н. э. на Апеннинский полуостров проникают италики; Францию и Северную Италию в VIII–V вв. до н. э. заселяют кельты; примерно тогда же Адриатическое побережье Балкан занимают иллирийцы; а в VII в. до н. э. в Ютландии и примыкающих к ней землях по нижнему течению Рейна и Одера появляются германцы.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу