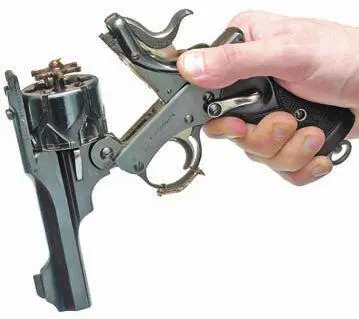

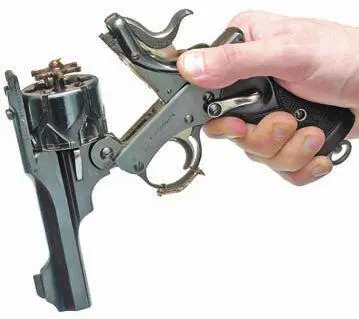

Автоматический револьвер Webley-Fosbery M-1914:

Калибр – .455

Длина револьвера – 8,5 дюймов

Длина ствола – 4 дюйма

Ствол – нарезной

Масса – ок. 950 г

Вместимость барабана – 6 патр.

В момент накола капсюля патрона ствольно-барабанный узел револьвера находится в крайнем переднем положении

После выстрела ствольно-барабанный узел под действием силы отдачи движется назад. Одновременно с этим барабан проворачивается на 30° и взводится курок

Под действием возвратной пружины ствольно-барабанный узел возвращается вперёд. Одновременно с этим барабан проворачивается ещё на 30° и очередная камора с патроном располагается напротив ствола

После нажатия на рычаг блокировки револьвер переламывается пополам а экстрактор выдвигает стреляные гильзы

Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение. 2010. №7

Может показаться, что в заголовке статьи стоитнепонятное, труднопроизносимое слово. На самом делеэто фамилия человека, известного, пожалуй, каждомуоружейнику или охотнику – Казимира Лефоше. А речьв этой статье пойдёт о ружье с затвором Лефоше,хранящемся в Военно-историческом музее артиллерии,инженерных войск и войск связи (ВИМАИВиВС)в Петербурге.

Казимир Лефоше трудился в Париже в середине XIX в. Основной след в истории огнестрельного оружия он оставил изобретением шпилечного патрона. Но это изобретение далеко не единственное. В 30-х годах XIX в. Лефоше предложил весьма интересный и новый на тот момент способ запирания стволов у переломных ружей. Сам принцип переламывания ружья был известен под названием drop-down с середины XVIII в., но все первые системы были весьма ненадёжными: имели такой серьёзный недостаток, как неплотное запирание стволов. Лефоше предложил использовать для запирания стволов специальный эксцентрик с рычагом, установленный в ложе, и один или два крюка с пазами, приваренные к стволам. При повороте рычага эксцентрик заходил в пазы крюков и благодаря небольшим скосам на поверхности плотно прижимал стволы к коробке. Впоследствии эту систему так и называли – система Лефоше (рычаг Лефоше).

Данная система получила широкое распространение в мире охотничьего оружия, но со временем уступила место более надёжной системе с верхним рычагом.

Рычаг Лефоше в начальном его исполнении был недо статочно надёжен, поэтому очень многие оружейники его дорабатывали. Пиком использования этой схемы стали 50-70-е года XIX века. Многие оружейники, в том числе и в России, использовали рычаг Лефоше вплоть до начала XX века.

Примерно в это же время появились патроны центрального боя. Над разработкой таких патронов трудились не только военные, но и гражданские оружейники. Среди известных оружейников, работавших в этом направлении, встречаются – Дрейзе, Нидхем, Ланкастер, Шатовилье, Дау. Работали в этом направлении и некоторые отечественные специалисты. Патроны центрального воспламенения получили широкое распространение в охотничьем оружии. Многие мастера выпускали не только ружья, но и патроны специально под них. Пожалуй, единственной вещью, стандартизованной на тот момент, оставался только калибр, да и тот иногда имел отклонения.

Собственно, зачем мы обо всём этом говорим? Просто ружьё, из фондов ВИМАИВиВС, о котором идёт речь, поражает богатством интереснейших технических решений, но в то же время имеет и один не менее интересный секрет.

В первую очередь следует отметить, что замок ружья выполнен с запиранием рычага Лефоше. При этом он практически неотличим от изначального варианта исполнения, предложенного самим Лефоше.

Следующим интересным фактом являются характери стики ружья. Это ружьё 4-го калибра, так называемая утятница. Ружьё курковое двуствольное, стволы располагаются в горизонтальной плоскости. Курки открытые, взводятся вручную. Спусковых крючков два, передний для правого ствола, задний для левого. Длина оружия около 1,5 м, вес примерно 10-11 кг – своего рода такая не большая пушка для стрельбы по уткам.

Читать дальше