Глава XXI

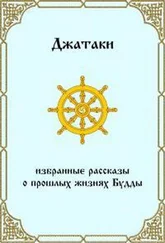

Мандала — тайна священного круга

Большая трудность для проникновения западного человека в дух тантризма состоит в том, что важнейшие тексты не переведены, а переведенные в силу символического характера их языка в большинстве случаев непонятны для нас. Это связано не только с эзотеризмом и чуждым для нас многообразием образов и метафор, характерных для этой литературы, но и с рассудительностью нашего общего школьного и университетского образования, которое азиатскому образу жизни и мышлению отводит место только на соответствующих лекциях и практических занятиях и то с западноевропейскими предубеждениями. Для многих из нас азиатское мышление имеет еще обесценивающий привкус экзотического, которое «европейский человек фактов» рассматривает как интересную редкость, но отнюдь не как серьезно воспринимаемую альтернативу для своей собственной духовной жизни.

В этом заключается причина неспособности большинства людей века техники серьезно вникнуть в учения мудрости востока и особенно в самое трудное из них — тантризм.

Когда знаменитый европейский ученый Д. Туччи определяет историю религии в Индии как «утомительный путь к завоеванию самосознания», в чем он, несомненно, прав, становится ясно, какой ущерб западный человек наносит себе таким невежеством. Туччи занимается этой тематикой в своей книге, посвященной центральному символу тантрического буддизма. Она называется «Тайна мандалы» и пытается объяснить западному человеку значение мандалы.

В расчете на западноевропейского читателя Туччи пишет: «В Индии интеллект был не так силен, чтобы подняться над силами души, и никогда не отделялся от них так далеко, чтобы вызвать роковой раскол между самим собой и психикой, который на западе стал болезнью».

Как мы знаем, это болезнь нашего времени, которая в силу роковой кажущейся привлекательности нашего стиля жизни уже давно распространилась на Азию и причинила там такое же несчастье, как и у нас, где дух и душа хиреют, а интеллект поднимается до уровня идола.

Туччи пишет по этому поводу: «Чистый интеллект, оторванный от сущности человека, означает его смерть. Интеллект, который переоценивает себя, предъявляя к самому себе слишком высокие требования, который спасается бегством в самонадеянную самодостаточность, не облагораживает человека; более того, унижает и обезличивает его. Интеллект, имеющий установку исключительно на самого себя, есть нечто мертвое, убийственное, он является принципом дезинтеграции. В Индии интеллект играет подчиненную роль. Мир подсознания никогда не отрицался и не вытеснялся. Им управляли и его сублимировали в гармоническом процессе с целью становления самосознания, познания «Я», которое по природе является не отдельным «Я», а «Я» космического сознания, из которого все исходит и к которому все возвращается, которое не затенено никакими конкретными мыслями и в то же время образует предпосылку для всех конкретных мыслей, которые составляют духовную действительность живущего индивидуума».

Путь, намеченный Туччи, не так далек от Срединного Пути, которому учил Будда Шакьямуни. Это путь самосознания и созерцания. Его тайна называется медитацией. Его исходной точкой является мандала.

Теперь мы подошли к труднейшему, но и одновременно самому доступному из тантрических символов, причем слово «доступный» следует понимать буквально. Потому что мандала проходима, если и не всегда для наших ног, как, пожалуй, самая большая мандала на земле — знаменитый Боробудур на Центральной Яве, то хотя бы в мыслях.

При этом мандала является противоположностью лабиринта. Она ведет не к заблуждению, а к центру. И ее центр идентичен центру в нас. В нем мы познаем и узнаем будду, бодхнсатву или бога, которым мы могли бы быть сами, если только смогли бы преодолеть внешний мир.

Вступление в круг мандалы является вступлением в космический порядок, к которому мы принадлежим, но многие не осознают его, потому что вместо сосредоточения ищут рассеивание, вместо срединного — разностороннее.

Монастырь, храм, мандала — символы деления, духовного порядка в опасной, непроходимой и поэтому непонятной дали — в этом следует видеть один из источников происхождения ламаистско-тантрического искусства, а также причину глубокого изменения буддийского учения в этом мире Гималаев и Трансгималаев. Мандалу можно понимать как непосредственное выражение, как видимый образ этого изменения.

Читать дальше