Немного позднее Удеманс, приблизившийся к своему сорокалетию, стал преподавать биологию сначала в Снике, затем в Арнеме, в том самом лицее, где он сам когда-то учился. Там он работал в течение почти двадцати семи лет и оставил о себе память как об учителе, необъятная культура и эрудиция которого не переставали восхищать и изумлять.

За эти долгие годы преподавания голландский натуралист опубликовал, кроме многочисленных научно-популярных произведений на такие разные темы, как ботаника и глубоководная фауна, множество оригинальных статей о клещах и истории зоологии, ставших классическими, о птице додо (дронте), этом крупном медлительном голубе Маскаренского архипелага, исчезнувших еще в прошлые века. Ему удалось по нескольким костям, которые были в его распоряжении, рассказам моряков и рисункам местных жителей восстановить их облик, принятый, так или иначе, многими учеными во всем мире, а это было не простое дело. И все же это были детские игры для того, кто не колеблясь погрузился в запутанные лабиринты проблемы морского змея.

В 1923 году, в шестьдесят пять лет, Удеманс ушел в отставку и принялся за свое основное произведение («Историко-критический обзор акарологии»), для которого успел окончить только три первые части, всего девять томов. Любопытная вещь: в то время как в вопросе о морском змее он страдал непреодолимым желанием все унифицировать, здесь он не колеблясь взорвал сложившееся представление о единстве клещей и разделил их на два вида, которые оказались даже не близкими родственниками; затем он всю свою жизнь посвятил задаче еще больше углубить этот раздел и буквально расколол целый класс паукообразных.

Погрузившись в эту каторжную работу, достойную монаха-бенедиктинца, Удеманс не прекращал параллельно обогащать новыми сведениями свое досье на морского змея. После появления его книги последовало множество новых сообщений или увидели свет старые, которые раньше не попали в поле его зрения, ― они приходили со всех концов света. Некоторые из корреспондентов, например британский геолог и минералог Роберт Филиппе Грег, прислали ему даже свой собственный архив материалов о морском змее. И наконец, английское агентство, специализирующееся на подборке газетных вырезок, предоставило в его распоряжение все, что было опубликовано прессой Великобритании об этой вечно живой проблеме.

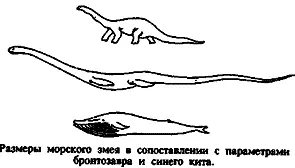

Удеманс долго надеялся дать своей книге продолжение и включить туда все недавние или пропущенные в свое время сообщения, но был слишком занят своим трудом о клещах и в конце концов был вынужден от этого отказаться. Однако, когда в 1933 году разразилось дело чудовища из озера Лох-Несс, он опубликовал несколько статей на голландском языке и одну брошюру на английском, чтобы показать, что животное, о котором шла речь, не кто иной, как вид Megophias megophias, заблудившийся в шотландском озере. Для Удеманса, к тому времени полысевшего, с совершенно белой мефистофельской бородкой, но по-прежнему живо блестевшими за стеклами пенсне глазами, это была уникальная возможность разрешить проблему, интригующую человечество уже столько веков. Морской змей оказался, если можно так сказать, на расстоянии вытянутой руки! Но время шло, а никто не собирался с помощью современных технических средств изучать пресловутого монстра или хотя бы попытаться его поймать. Старый ученый потерял всякую надежду увидеть реализованной свою старинную мечту. Об этом можно судить по тем полным разочарования строкам, которыми он в 1938 году отказался продлить подписку на вырезки из прессы, касающиеся его любимого Megophias:

«Я начинаю понемногу отдавать себе отчет, что даже этот самый молодой из морских змеев, появившийся в озере Лох-Несс, никогда не станет экспонатом зоологического музея. Английские зоологи не предпринимают ни малейших усилий, чтобы стать обладателями хотя бы одного экземпляра. Следовательно, как и многие его предшественники, он скоро умрет в своем озере, опустится на дно и будет безвозвратно потерян для науки.

И даже если бы зоологи решили предпринять какую-нибудь попытку в этом направлении, она бы обязательно провалилась: во-первых, потому что местные чиновники сделали бы все, чтобы помешать его поимке; во-вторых, любопытствующие и журналисты провалили бы любую попытку поймать животное. Даже если запретить всякое движение вокруг озера в радиусе километра от берега, газеты, которые обладают такими средствами, наняли бы аэропланы, чтобы днем летать над озером на самой низкой высоте; ночью же они освещали бы его поверхность прожекторами с вершин окружающих сопок, что сделало бы еще более пугливым и так не очень общительное животное».

Читать дальше