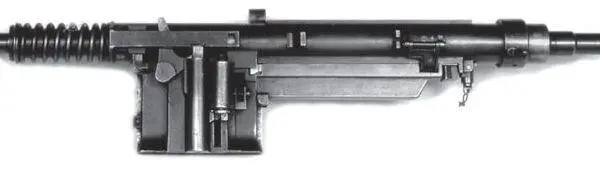

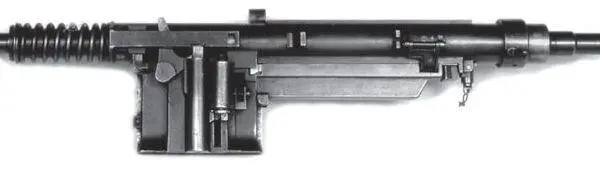

Пулемёт АП-12,7 – единственный образец из упоминающихся в статье, который нам удалось найти, что называется живьём. Именно история с его разработкой, которая началась в конце 1940 г., вызвала наибольший резонанс. В конечном итоге место АП-12,7 в советских самолётах занял пулемёт Березина, принятый на вооружение ровно за 2 месяца до начала Великой Отечественной войны, а по репутации Якова Григорьевича Таубина (на фото ниже) был нанесён ещё один удар

Разработка пулемета АП-12,7 была поручена ОКБ-16 Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 4 октября 1940 г. «Об изготовлении опытных образцов вооружения для НКО». Срок разработки пулемёта устанавливался жёсткий – не позже 25 декабря он должен поступить на полигонные испытания. Требования к пулемёту были под стать срокам – по боевым характеристикам и ёмкости системы питания он не должен уступать 12,7-мм пулемету Березина, но весить в два раза меньше, а живучесть иметь в два раза больше! Почему Таубину поставили столь суровые условия? Дело в том, что к тому времени осуществлявшаяся с 1938 г. разработка пулемётов Березина и Салищева не дала ожидаемых результатов – их живучесть была низкой, доводка шла медленно. Сложно утверждать точно, но, похоже, руководство страны поверило, что «восходящая звезда» Оборонпрома Я. Г. Таубин сможет в короткий срок решить проблему оснащения авиации крупнокалиберным пулемётом. Соблюдение подобных сроков и уровня разработки даже сейчас представляется крайне трудным, а тогда возможностей было существенно меньше – САПР, ЧПУ и обрабатывающих центров ещё не было… Понимал ли Таубин всю сложность задания и меру ответственности за его неисполнение? Хотя на волне успеха с разработкой МП-6 он вполне мог поверить, что в состоянии справиться с заданием в короткий срок.

К 4 ноября 1940 г. за счёт чрезвычайного напряжения КБ и остановки работ над пушками опытный образец АП-12,7 в турельном варианте был готов. Он имел автоматику, функционирующую за счёт короткого хода ствола, магазинное питание и вес всего 12,5 кг. Обладая запасом времени до испытаний, Таубин начал переработку пулемёта под ленту ДШК (позже выяснится неудачность выбора ленты – авиаконструкторы настаивали на рассыпной ленте пулемета УБ). Пулемёт АП-12,7 показали представителю ВВС дивинженеру И. Сакриеру (впоследствии он был расстрелян вместе с Таубиным), который доложил о готовности оружия в ГУ ВВС, откуда эта информация ушла к руководству страны. Вывод о готовности пулемёта был сделан Сакриером без проведения полигонных испытаний, но на самом деле пулемёт не мог быть даже допущен к ним, т.к. выходил из строя после 150-200 выстрелов. Дело в том, что его автоматика была спроектирована так, что могла функционировать только при больших скоростях подвижных частей (по некоторым данным – около 17-18 м/с). При этом Таубин, в погоне за снижением веса оружия, предельно сократил размеры сечений многих ответственных деталей, что привело к снижению их прочности и поломкам при соударениях на больших скоростях.

Тем временем, в конце ноября – начале декабря 1940 г. НКВ приступил к подготовке АП-12,7 к запуску в серию на заводах №74 и №2, который должен был начаться 15 февраля 1941 г. Ожидая появления пулемёта АП-12,7, с декабря 1940 г. КБ НКАП приступили к проектированию крыльевых и турельных установок, авиаконструкторов обязали включать пулемёт в комплексы вооружения перспективных самолётов (5). «Тревожный звонок» для АП-12,7 прозвенел в конце декабря 1940 г., когда он не поступил на полигонные испытания. Тем временем, к 10 января заводы практически завершили разработку технологии изготовления пулемёта, а завод №74 даже выпустил несколько пробных образцов. Ситуация с готовностью пулемётов АП-12,7 к серийному производству на заводе №74 описана его бывшим директором, впоследствии – заместителем НКВ В. Н. Новиковым. «… Конструктор Таубин сумел побывать на приёме у Маленкова, потом и у Сталина и много им наобещал. Мол, конструктора Березин, Шпитальный, Волков с Ярцевым пытаются создать новый пулемёт. Но я такой пулемёт сделаю в 2 раза более скорострельный и вдвое легче, чем сделают они. […] Маленков и Сталин поверили Таубину. Прошло месяцев 7-8. Меня Ванников затащил на завод и заставил делать пулемет этого Таубина […]. Наш пулемёт был совершенно сырой. Вот только тогда мне признался Нудельман – заместитель Таубина, что тот его не сделал даже в деревянном макете. Просто подготовил чертежи и сунул на завод. А я удивлялся, почему не едет конструктор, в чем дело? Приехал на завод Ванников […], заместитель начальника Управления ВВС генерал Сакриер. При них я должен был отстрелять этот пулемёт Таубина. Я из 5 пулеметов отстрелял по 5 штук, все они отработали. […] При второй очереди все эти пулемёты развалились. Буквально все. У одного затвор, у другого защёлка и т.д. […]» (6). Здесь началась знакомая по МП-6 история – ОКБ-16 стало дорабатывать пулемёт в процессе организации его производства, внося существенные изменения в конструкцию многих деталей и узлов. В итоге в установленный срок производство АП-12,7 не началось. Следует обратить внимание, что и начало выпуска пушки МП-6, которое тоже должно был состояться в январе-феврале 1941 г., также было сорвано! И в обоих случаях вину за срыв программы промышленность вполне мотивированно возлагала на ОКБ-16. Информация об этом, теперь уже втором провале Таубина, была доведена до руководства страны. Ему пошли навстречу – срок представления пулемётов на испытания изменили на 10 апреля и 1 мая (турельный и синхронный варианты соответственно), а срок начала серийного производства крыльевого и турельного варианта – на 1 мая. Для проведения доработок требовалось не только время, но и деньги, и немало – Нарком вооружения Б. Л. Ванников на 18 пулемётов запрашивал 1,7 млн руб.! Сумма по тем временам колоссальная. Но, несмотря на поддержку Таубина наркомом Ванниковым, синхронный АП-12,7 так и не был разработан, его не удалось перевести на рассыпную ленту и, самое главное, устранить низкую живучесть конструкции. Может, не будь у АП-12,7 альтернативы, руководство страны, «сжав зубы», пошло бы на его доработку несмотря ни на какие траты. Однако к этому времени туляки довели пулемёты Березина до нужных кондиций безотказности и в конце февраля 1941 г. успешно провели их лётные испытания. В этой обстановке лёгкий, но не стреляющий АП-12,7 стал не нужен, а дальнейшая возня с ним – опасной, т.к. авиация ждать новый пулемёт больше не могла. 22 апреля 1941 г. пулемёт Березина был принят на вооружение ВВС, а 1 марта вышло Постановление Правительства и ЦК ВКП(б), предписывавшее пулемёт Таубина на вооружение не ставить и его производство не организовывать. Разработанные для пулемёта АП-12,7 установки пришлось срочно переделывать под пулемёт Березина, что тоже требовало времени.

Читать дальше