А во-вторых, процесс этот продолжается на протяжении весьма длительного времени вплоть до настоящего момента. Так что нет никакого смысла и выделять какой-то отдельный геологический период, в течение которого якобы образовались нефтяные запасы планеты!..

Кто-то заметит, что, дескать, нефть принципиально ничего не меняет. Ведь даже само название периода, с которым ранее соотносили ее происхождение, связано с совсем другим полезным ископаемым — с каменным углем. На то он и Каменноугольный период, а не какой-то «Нефтяной» или «Газо-нефтяной»…

Однако в данном случае не стоит спешить с выводами, поскольку связь тут оказывается весьма глубокой. И в цитате, приведенной выше, не зря указаны лишь пункты под номерами 1 и 5. Как не зря неоднократно стоит многоточие. Дело в том, что в умышленно пропущенных мной местах речь идет не только о жидких, но и о твердых углеродистых веществах!!!

* * *

Согласно «общепринятой» ныне картине, в каменноугольный период мы имеем буквально мощнейший всплеск развития растительной жизни, который с окончанием этого периода сошел на нет. Этот всплеск развития растительности будто бы и послужил основой для залежей углеродистых полезных ископаемых.

Процесс же образования этих ископаемых чаще всего описывается так:

«Каменноугольной эта система называется потому, что среди ее слоев проходят наиболее мощные прослойки каменного угля, какие известны на Земле. Пласты каменного угля произошли благодаря обугливанию остатков растений, целыми массами погребенных в наносах. В одних случаях материалом для образования углей служили скопления водорослей, в других — скопления спор или иных мелких частей растений, в третьих — стволы, ветви и листья крупных растений.

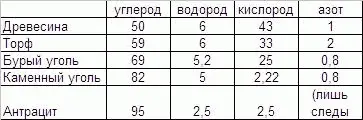

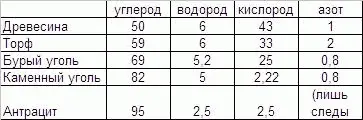

Ткани растений медленно теряют часть составляющих их соединений, выделяемых в газообразном состоянии, часть же, и особенно углерод, прессуются тяжестью навалившихся на них осадков и превращаются в каменный уголь. Следующая таблица, заимствованная из работы Ю. Пиа, показывает химическую сторону процесса. В этой таблице торф представляет собою наиболее слабую стадию обугливания, антрацит — крайнюю. В торфе почти вся его масса состоит из легко распознаваемых, с помощью микроскопа, частей растений, в антраците их почти нет. Из таблички видно, что процент углерода по мере обугливания все возрастает, процент же кислорода и азота падает.

Среднее содержание химических элементов (%%) в полезных ископаемых

Сначала торф превращается в бурый уголь, затем в каменный уголь и наконец в антрацит. Происходит все это при высоких температурах, которые приводят к фракционной дистилляции.

Антрациты — угли, которые изменены действием жара. Куски антрацита переполнены массою мелких пор, образованных пузырьками газа, выделявшегося при действии жара за счет водорода и кислорода, содержавшихся в угле. Источником жара могло быть соседство с извержениями базальтовых лав по трещинам земной коры.

Под давлением наслоений осадков толщиной в 1 километр из 20-метрового слоя торфа получается пласт бурого угля толщиной 4 метра. Если глубина погребения растительного материала достигает 3 километров, то такой же слой торфа превратится в пласт каменного угля толщиной 2 метра. На большей глубине, порядка 6 километров, и при более высокой температуре 20-метровый слой торфа становится пластом антрацита толщиной в 1,5 метра».

В заключение отметим, что в целом ряде источников цепочку «торф — бурый уголь — каменный уголь — антрацит» дополняют графитом и даже алмазом, получая в итоге цепь преобразований: «торф — бурый уголь — каменный уголь — антрацит — графит — алмаз»…

Если особо не присматриваться, то в вышеизложенном варианте картинка выглядит почти безупречной.

Но так уж часто бывает с «общепризнанными» теориями, что для «массового потребления» выдается идеализированный вариант, в который никоим образом не попадают имеющиеся несостыковки этой теории с эмпирическими данными. Так же как и не попадают логические противоречия одной части идеализированной картинки с другими частями этой же картинки…

Однако — раз уж мы имеем некую альтернативу в виде потенциальной возможности небиологического происхождения упомянутых полезных ископаемых — важна не «причесанность» описания «общепринятой» версии, а то, насколько эта версия корректно и адекватно описывает реальную действительность. И поэтому нас будет интересовать в первую очередь как раз не идеализированный вариант, а наоборот — его недостатки. А посему посмотрим на рисуемую учебниками картинку с позиций скептиков…

Читать дальше