В последующие дни войска 4 гв. А во взаимодействии с 26 А очистили от противника территорию к югу от озера Веленце и с 7 февраля перешли к обороне на достигнутом рубеже.

Контрудар наносился по достаточно сильной группировке немецко-фашистских войск. Имея превосходство в танках, враг оказывал упорное огневое сопротивление наступающим войскам. Для борьбы с танками широко применялась истребительно-противотанковая артиллерия. Одной из причин медленного продвижения наших войск при нанесении контрудара являлась недостаточная плотность артиллерии (30–40 орудий на 1 км фронта), а также ограниченное количество боеприпасов и трудность их подвоза. Однако в результате контрудара удалось заставить противника временно отказаться от продолжения наступления.

Опыт Великой Отечественной войны показал, что в оборонительных операциях контрудары наносились в целях разгрома прорвавшейся группировки противника, восстановления утраченного положения, а также создания условий для перехода в наступление. Контратаки преследовали менее решительные цели. Они проводились обычно в целях разгрома противника, вклинившегося в оборону, и полного или частичного восстановления обороны.

Контрудары были успешными только в тех случаях, когда они в должной мере поддерживались огнем артиллерии и ударами авиации.

В операциях 1944–1945 гг. для поддержки контрударов привлекалась авиация и создавались плотности артиллерии, доходившие до 40–60 орудий, минометов и боевых машин РА на 1 км фронта. Нанесению контрудара предшествовала артиллерийская подготовка продолжительностью 20–30 мин. Поддержка контрудара осуществлялась вначале последовательным сосредоточением огня (на глубину 2–3 км), а затем сосредоточенным огнем и огнем по отдельным целям.

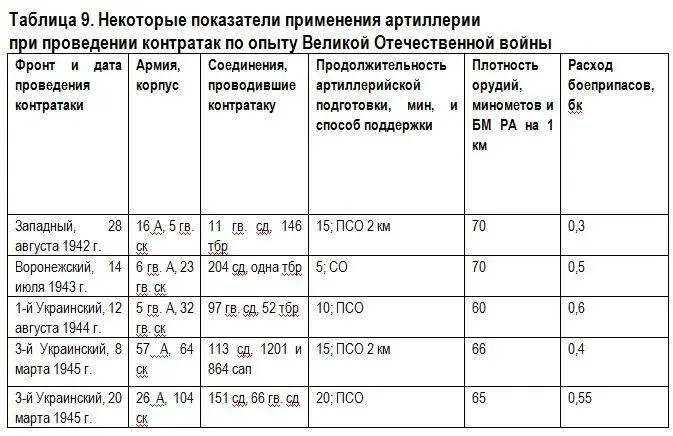

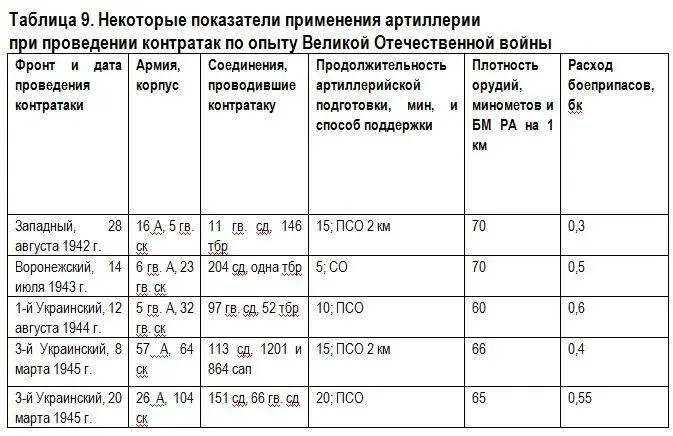

Контратаке обычно предшествовал огневой налет артиллерии продолжительностью 10–15 мин. Наиболее поучительной с точки зрения освоения опыта войны является артиллерийская поддержка контратак вторых эшелонов стрелковых корпусов (табл. 9).

Для прикрытия рубежей развертывания соединений и частей, наносящих контрудар (контратаку), заранее выдвигались и развертывались артиллерийско-противотанковые резервы дивизий и армии.

При поддержке контрудара большую роль играла артиллерия сопровождения, которая огнем прямой наводкой успешно уничтожала танки и другие огневые средства противника.

В тех случаях, когда оборона отличалась устойчивостью и высокой активностью, контратаки и контрудары были частым явлением. Причем они наносились обычно не только в целях восстановления утраченного войсками положения, но и в целях решительного разгрома вклинившейся группировки врага и создания благоприятных условий для перехода в наступление.

В оборонительных боях и сражениях прошедшей войны при решении войсками задач в ходе контрударов большая роль принадлежала артиллерии. Своим огнем она подавляла важнейшие цели (объекты) противника как на направлении нанесения удара, так и на его флангах. Артиллерия во взаимодействии с авиацией основные усилия направляла на поражение вражеской артиллерии, противотанковых средств, пунктов управления, а также подразделений и частей первого эшелона.

Как показала боевая практика, наиболее целесообразно было наносить удары по слабым местам боевого порядка (построения) наступающего противника. В этом случае продолжительность артиллерийской подготовки определялась главным образом временем, необходимым для развертывания соединений и частей и перехода их в атаку. Это было особенно важно в условиях ограниченного количества боеприпасов. В большинстве случаев продолжительность артиллерийской подготовки и ее построение зависели от состава противостоящей группировки противника и необходимой степени его подавления, наличия средств поражения, а при нанесении контрудара с ходу, кроме того, и времени на выдвижение и развертывание войск для атаки.

В ходе артиллерийской поддержки контрудара важно было надежно подавить противотанковые средства противника и обеспечить высокий темп атаки своих танков до выхода их на глубину боевых порядков подразделений первого эшелона немецко-фашистских войск. Это в свою очередь приводило к резкому ослаблению силы и точности огня артиллерии ранее наступавшего противника и вынуждало его поспешно организовывать оборону силами вторых эшелонов и резервов на промежуточных рубежах, подвергаясь ударам авиации.

Читать дальше