Высокий эффект огня артиллерии позволил пехоте и танкам непосредственной поддержки пехоты 69, 37 гв. сд и 15 сд начать атаку на 10 мин раньше, чем предполагалось [34] [34] См.: Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 1941–1945, с. 451

.

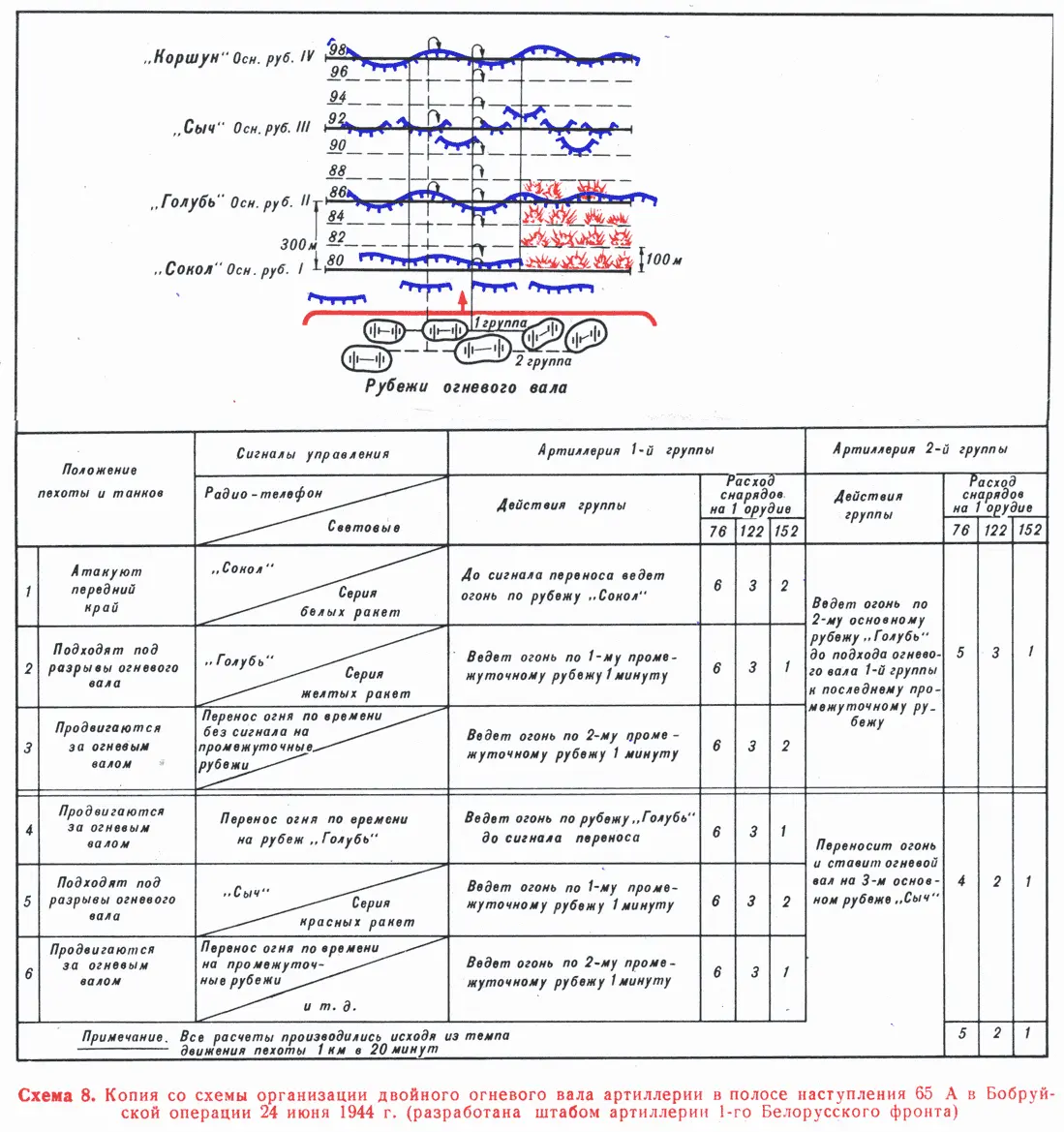

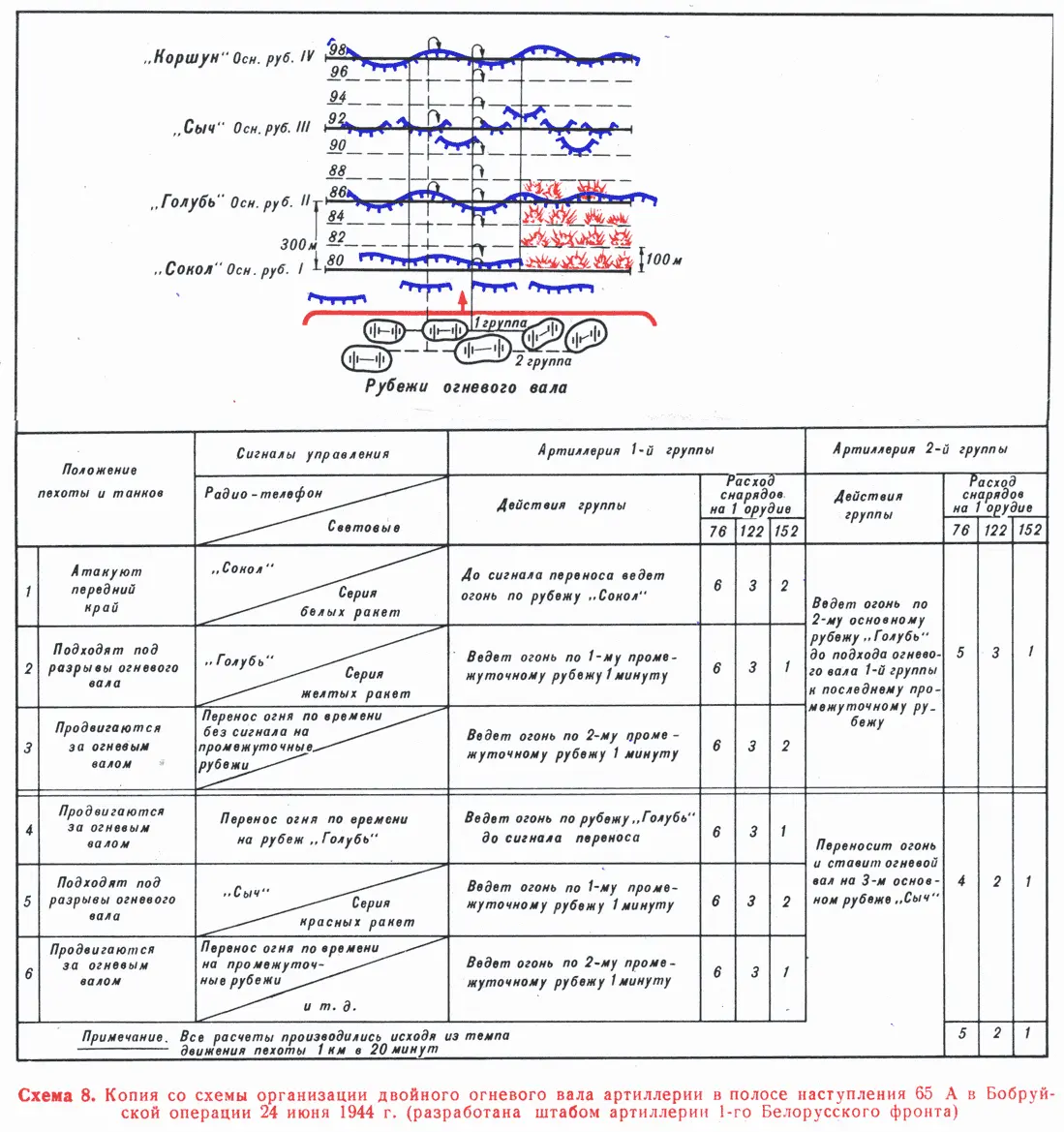

В 6.50 артиллерия корпуса начала поддержку атаки. В центре полосы наступления корпуса на участке 4 км и на глубине до 1800 м атака поддерживалась двойным огневым валом, а на флангах — последовательным сосредоточением огня, так как местность на флангах прорыва не позволяла вести наблюдаемый огонь. Глубина поддержки двойным огневым валом определялась глубиной обороны батальонов первого эшелона.

Сущность поддержки двойным огневым валом заключалась в следующем. Вся артиллерия, участвовавшая в поддержке атаки, делились на две группы (схема 8). Первая группа поддерживала атаку одинарным огневым валом. Вторая группа вела огонь только по основным рубежам, начиная со второго. Переносы огня производились по общему сигналу. Плотность огня по основным рубежам в первые 2–3 мин была максимальной, а затем (в последующие 2–3 мин) уменьшилась в два раза. Организаторами двойного огневого вала являлись офицеры штаба артиллерии фронта во главе с Г. С. Надысевым [35] [35] Надысев Г. С. На службе штабной. Рига, 1972, с. 180.

.

Преимущество двойного огневого вала перед одинарным заключалось в большей глубине одновременного огневого подавления обороняющегося при более высокой плотности огня и надежности подавления его огневых средств непосредственно перед атакующими войсками.

Противник лишился возможности маневрирования и наблюдения в пределах не только атакуемой, но и последующей траншеи на глубину до 300–500 м.

Пехота и танки 37 гв. сд, следуя за завесой огня артиллерии, атаковали даже быстрее, чем было рассчитано. Артиллерия была вынуждена несколько сократить время на ведение огня по основным рубежам, а по некоторым промежуточным не вести его совсем. В результате расход боеприпасов в армии на поддержку атаки оказался меньше запланированного (вместо 70 тыс. только 37 тыс. снарядов и мин).

В период поддержки атаки огонь реактивной артиллерии накладывался на огонь ствольной артиллерии, что увеличивало степень подавления противника.

С прорывом первой позиции и овладением важным узлом обороны противника — Петровичами — артиллерия корпуса перешла к сопровождению пехоты и танков при бое в глубине, ведя плановый и неплановый сосредоточенный огонь по ожившим целям и подавляя отдельные батареи противника.

При вводе в сражение 1 гв. тк запланированной артиллерийской поддержки ввода не потребовалось. Ограничились лишь неплановым подавлением противника в отдельных опорных пунктах на третьей позиции огнем штатной артиллерии корпуса. На период действий корпусу была переподчинена 3 гв. иптабр.

С развитием боя в глубине особое внимание уделялось перемещению артиллерии армии. В полосе армии имелись всего одна улучшенная дорога и две гати. Перемещение артиллерии и других войск строго регламентировалось единым планом штаба армии. С передовыми наступающими подразделениями пехоты и танков НПП следовали орудия сопровождения и самоходная артиллерия. Затем перемещались артиллерия групп поддержки пехоты и часть артиллерии, в том числе реактивная, из состава корпусной группы дальнего действия, армейской группы гвардейских минометных частей, а также противотанковые резервы корпуса и армии. Вслед за танковым корпусом перемещалась остальная артиллерия, главным образом крупных калибров, корпусной и армейской групп дальнего действия. Такой порядок перемещения артиллерии себя оправдал. Случаи отставания артиллерии из состава армейской группы существенного влияния на ход боевых действий не оказали.

Действия артиллерии при вводе в прорыв 1-й гвардейской танковой армии в Львовско-Сандомирской операции в июле 1944 г.

В ходе подготовки и проведения Львовско-Сандомирской наступательной операции в июле 1944 г. особое внимание наряду с артиллерийской подготовкой и поддержкой атаки, сопровождением пехоты и танков непосредственной поддержки при бое в глубине обороны противника уделялось и артиллерийской поддержке и сопровождению вводимых в прорыв танковых армий.

На рава-русском направлении главный удар наносился смежными флангами 3 гв. А и 13 А в направлении на Горохув, Сокаль (схема 9). Здесь противник занимал заранее подготовленную оборону, имеющую ярко выраженный противотанковый характер. За второй полосой обороны в резерве располагались две танковые дивизии (16-я и 17-я). Группировка артиллерии на 12-километровом участке прорыва двух армий (21, 22, 24, 27 ск) обеспечивала плотность до 250 орудий, минометов и боевых машин РА (калибра 76 мм и выше) на 1 км [36] [36] См.: Советская артиллерия в Великой Отечественной войне 1941–1945, с. 472.

.

Читать дальше