Социальная борьба XIII–XIV вв. повлекла за собой разрушение значительной части старой системы феодального насилия и на некоторое время значительно облегчила бремя трудящихся. В то же время на развалинах старых государств возникли феодальные государства нового типа, в которых административный аппарат был значительно упрощен, а духовенство лишилось своих огромных доходов. Новые феодальные системы были больше приспособлены к товарным отношениям и оставались жизнеспособными до конца рассматриваемого периода.

Укреплению новых государств Юго-Восточной Азии способствовал также происходивший во второй половине XIII в. подъем освободительной борьбы против монголо-китайской агрессии [1] Эта агрессия велась почти исключительно силами Китайского государства, во главе которого стояла монгольская династия.

, которая завершилась полным изгнанием монголо-китайцев.

Глава 1

КОНЕЦ ПАГАНСКОЙ ИМПЕРИИ И МОНГОЛО-КИТАЙСКАЯ АГРЕССИЯ

Первое общебирманское государство Паган, сложившееся в XI в., пало в конце XIII в. под ударами монголо-китайской империи Юань. В 1277 г. в Бирму вторглись войска империи Юань под командованием генерала Насреддина. Участником этого похода был великий итальянский путешественник Марко Поло, оставивший его подробное описание [29]. Войска бирманского царя Наратхипати (Кансу III — 1254–1287) были наголову разбиты. От этого поражения Паган, клонившийся к упадку, уже не смог оправиться.

В 1281 г. юг страны, населенный ионами, восстал против паганской власти. В Мартабане моны под предводительством Вареру убили бирманского губернатора и изгнали бирманские гарнизоны из юго-восточной части страны. Одновременно началось монское восстание в Пегу. Его возглавил перешедший на сторону повстанцев паганский наместник Пегу Тарабья. На западе перестал признавать вассальную зависимость от Пагана Аракан. На востоке против Пагана поднялись шанские княжества и начали наступление на коренные бирманские земли в центре страны [38, с. 62].

Кансу III тщетно пытался остановить этот распад Паганской империи. В 1283 г. его войскам удалось вновь подчинить часть монского юга. Но в том же году монголо-китайская армия опять вторглась в Паган. В решающем сражении под Каунгсином лучшие части бирманской армии были разгромлены. Кансу III начал было подготовку к обороне Пагана, столицы империи. Он снес сотни пагод, чтобы соорудить из них оборонительные стены. Но потом боевой дух ему изменил и он бежал на юг. Войска империи Юань заняли города северной и центральной части, оказывавшие разрозненное сопротивление. Верхняя Бирма была объявлена китайской провинцией. Кансу III получил позорную кличку Тарокпьимин — царь, который бежал от китайцев [145, с. 68].

Обосновавшись в Бассейне (дельта р. Иравади), Кансу III послал в Китай посольство с изъявлением покорности (1285 г.). Император Хубилай согласился признать его своим вассалом. Ободренный Кансу III решил вернуться в Паган, но по дороге был убит одним из своих сыновей, губернатором Прома, стремившимся к короне. Но Хубилай не утвердил его царем. В 1287 г. китайские войска под командованием внука Хубилая Е Су Тимура заняли бирманскую столицу. Этот год принято считать концом Паганского царства. Центральная Бирма была объявлена китайской провинцией Мянчжун (Северная Бирма еще в 1284 г. была превращена в китайскую провинцию Чин-мян) [38, с. 64].

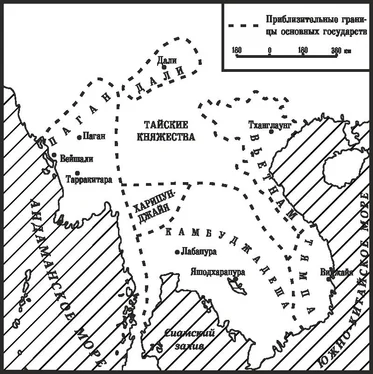

Но китайцам не удалось долго удерживать власть над Бирмой. Вскоре против них поднялись новые силы сопротивления. Тайскоязычные племена — шаны (большие таи), тайцы (малые таи), лао — во второй половине XIII в. завершили свое движение на юг из южной части нынешней территории Китая и образовали ряд молодых варварских княжеств и королевств на севере и в центре Индокитайского полуострова, а также на северо-востоке Индии — в Ассаме. На территории нынешнего Лаоса и Таиланда они вытеснили или ассимилировали живших там ранее кхмеров и монов. Несколько иная обстановка сложилась на территории Бирмы. Шанские племена прочно заняли северовосточные гористые районы страны (где шаны проживают и в настоящее время), а также значительную часть северо-запада, охватив полукольцом равнинную часть Бирмы. В этих периферийных районах образовалось множество небольших независимых шанских княжеств.

Шанам, однако, не удалось поглотить и ассимилировать бирманское население основного ядра Паганского государства, несмотря на то, что массовое проникновение шанов в центральные районы Бирмы в последние годы Паганской империи (сначала, по-видимому, в качестве военных наемников) привело в конечном счете к существенным этническим изменениям в высших слоях правящего класса этой страны. Уже в конце правления Кансу III большая часть власти в Пагане была сосредоточена в руках трех могущественных феодалов — так называемых трех шанских братьев, занимавших посты царских министров [19, с. 75–76]. Во время хаоса, наступившего после падения Паганской империи, братья — Асанкхья, Раджасанкрам и Сихасура — сумели закрепиться в ключевых районах Бирмы, выкроив здесь себе удельные княжества. К 1289 г. старший брат стал владетелем Мьинсайна, средний — каруина Меккаи, младший — каруина Пинле. Как отмечает советский историк И. В. Можейко, «История повторялась: тот, кто контролировал каруины (основные хлебородные районы Бирмы. — Э. Б.), стал править Бирмой» [37, с. 67].

Читать дальше