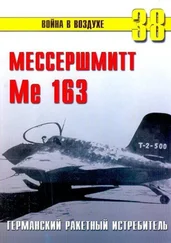

В ходе подготовки самолетов к рекордным полетам выяснилось, что увеличение мощности двигателя не приводило к пропорциональному увеличению скорости. Рост мощности на 1000 л.с. вызвал прирост скорости на 50–60 км/час. Под конец войны серийные машины уже летали на примерно той же скорости, что и Me 209 VI или Не 100 V8. Однако это был предел их возможностей. Еще только P-47J Thunderbolt фирмы Рипаблик удалось перешагнуть рубеж 800 км/час, и это было всё. Расчеты показали, что для одноместного истребителя, развивающего скорость 1000 км/час, необходим мотор мощностью 12200 л.с.! Его масса составила бы свыше шести тонн, а вес всей машины — 15 тонн. Дальнейшее улучшение показателей, в частности, максимальной скорости, не могло быть реализовано без радикальных изменений в приводной части. Определенные надежды подавали турбовинтовые моторы, появившиеся под конец войны, однако наибольшие перспективы таились в реактивных двигателях.

Когда реактивные двигатели были еще весьма ненадежны, а винт держался вполне уверенно, конструкторы начали пробовать преодолеть его ограничения. Было предложено использовать смешанную силовую установку, в которой поршневой мотор является основным, а дополнительный ракетный двигатель (турбореактивные двигатели для этой цели были бы чересчур большими и тяжелыми) обеспечивал быстрое увеличение мощности в случае необходимости — например, во время перехвата вражеского бомбардировщика. Эту идею особенно разрабатывали в СССР, где построили больше всего самолетов с таким двойным приводом. Можно вспомнить о еще предвоенных экспериментах с И-152 и И-153 с пульсирующими двигателями под крыльями. Затем аналогичные моторы появились на экспериментальных Як-7ПВРД. Ла-7ПВРД, Ла-126ПВРД (Ла-7 с моторами ВРД-430), Ла-9РД…

Me 262 V2 с двигателями Jumo 004 А-0. Этот прототип, несмотря па обозначение V2, летал третьим по счету.

Один из первых прототипов Me 262 (от VI до V4).

Также советские истребители с комбинированным приводом начали оснащать ракетными двигателями. Появились соответствующие версии классических машин — Як-3РД, Су-7Р и Ла-7Р. Отрабатывалась также концепция реактивного двигателя, действие которого опиралось на использование поршневого мотора для привода компрессора, который в свою очередь подавал воздух в расположенную далее камеру сгорания. Впрыскиваемое в нее топливо воспламенялось и благодаря этому получалась дополнительная тяга. Устройство получило название ускорителя Холошевникова. С ним летали самолеты Су-5 и построенные небольшой серией И-250 Микояна.

В развитии смешанного привода важную роль сыграли конструкторы из других стран. Получил известность построенный в небольших количествах американский самолет FR-1 Fireball фирмы Райан. Однако самолетом этого типа, вошедшим в историю, стала немецкая машина.

27 августа 1937 г. экспериментальный экземпляр «хейнкеля» Не 112, оснащенный помимо обычного поршневого мотора ещё и ракетным двигателем, отправился в исторический полет. В кабине находился летчик-испытатель Эрих Варзиц. Он не первый раз летел на Не 112 с ракетным двигателем в хвостовой части, однако с уверенностью можно сказать, что это был самый важный полет. Варзиц стартовал, сделал круг над аэродромом и совершил посадку — вообще не запустив поршневой мотор! Состоялся первый в истории авиации пилотируемый полет самолета без помощи винта.

Два снимка Me 262 V3 (PC+UC), W.Nr. 262000003.

Это может показаться парадоксом, но концепция силовой установки, способной поднять машину в воздух и двигать ее вперед с помощью реактивной силы горячего газа, много старше собственно самолета. Первооткрывателем идеи реактивного движения надо считать Герона, жившего за 150 лет до нашей эры. Он построил металлический шар с двумя выступающими трубками, выхлопные отверстия которых были направлены в противоположные стороны. После наполнения водой шар подогревался. Через некоторое время вода закипала, и шар начинал вращаться под реактивным действием струи пара, выходящего через трубки. Самый первый проект, который можно считать пра-прототипом газовой турбины, датируется 1791 г. Его автором был Джон Барбер. В 1863 г. во Франции появился проект аппарата, названного своим автором, Жаном Делувриером (Delouvrier; в некоторых источниках — Charles de Louvrie), членом Академии наук в Париже, «аэронефом» (aeronave). Передвигаться он должен был с помощью реактивного «мотора», а активным агентом служил водяной пар. Следующий изобретатель реактивной турбины происходил из Швеции — Патрик де Лаваль. На его идеи впоследствии опирались французы, братья Арменго (Armengaud), которые около 1900 г. построили в Париже подобную турбину. Первым конструктором, который смог контролировать процесс сгорания в камере своей турбины, а следовательно — и ее тягу, был немец — Ганс Хольцварт. Его устройство имело несколько клапанов, позволяющих регулировать давление внутри камеры сгорания.

Читать дальше