В летописи рассказывается, как князь, озабоченный тем, что Киев мало прикрыт крепостями, распорядился ставить городки по рекам, находящимся к востоку и югу от столицы, и переселил туда «мужей лучших» из новгородских словен, кривичей, вятичей и чуди.

Так постепенно возникла мощная оборонительная система, состоявшая из крепостей с гарнизонами, сторожевых застав и земляных валов с частоколами. Всего было четыре линии, одна позади другой. Они тянулись с юга на север почти на тысячу километров — своего рода Великая Русская Стена. Городки находились на расстоянии в 15–20 километров друг от друга, обычно около речных бродов, где могла переправиться печенежская конница. Остановить большое нашествие эти укрепления, конечно, не могли, но они замедляли стремительное продвижение орды, а главное — по эстафете, дымовыми сигналами — предупреждали Киев об опасности, чтобы столица успела приготовиться к отпору.

Именно так возникли Переяславль и Белгород, где обычно стояли главные силы русского войска.

Для удобства сообщения с этими пунктами на Руси впервые стали прокладывать дороги — раньше перевозить грузы можно было только по рекам или зимой на санях.

Благодаря градостроительству появились профессиональные зодчие, причем дома возводились не только деревянные, как прежде, но и каменные. Кроме всех прочих эпитетов князя Владимира следовало бы наречь еще и Строителем. Если крепости он ставил только вдоль степных рубежей, то церкви — по всей стране. «Материальному обеспечению» христианизации Владимир придавал не меньше значения, чем защите от внешних врагов.

Сколь бы прагматичными ни были мотивы, по которым Владимир решил принять крещение, к Христовой вере он отнесся с усердием неофита. Судя по летописи, даже воспринял некоторые заветы слишком буквально.

Например, он отселил всех своих наложниц, предложив им выбрать иных мужей (как известно, другие христианские государи бывали к себе более снисходительны). Заповедь «не убий» до такой степени впечатлила властителя, что он перестал карать преступников смертной казнью — весьма экзотическое нововведение для той жестокой эпохи. Тут даже присланные из Византии епископы пришли в недоумение: «Се умножишася разбойници, почто не казниши?» «Боюся греха». Тогда епископы объяснили князю, что Бог дозволяет казнить злых людей, только сначала нужно произвести над ними суд. Владимир успокоился и восстановил смертную казнь.

Из этого эпизода видно, что наряду с традиционной системой принятия государственных решений, когда князь советовался с боярами, старшей дружиной и городскими старейшинами, появилась новая авторитетная инстанция: духовенство. Церковь не только давала правителю духовные наставления и разъясняла смысл христианских законов, но и демонстрировала принципиально иной способ управления паствой, а стало быть и подданными.

Прежде на Руси не существовало представления о едином законе. Все действия власти подчинялись одной лишь примитивно понимаемой целесообразности и опирались на угрозу применения силы. Церковь же в своих решениях руководствовалась сводом правил, одинаковым для всех и неукоснительно соблюдавшимся. Идея праведного суда пришла на Русь через церковный суд. Созданный в Византии, стране с давней юридической традицией, этот институт был разумно устроен и хорошо разработан. А будучи по своему духу христианским, он распространял более гуманные представления о нравственности, грехе, милосердии. Для церкви не существовало раба и господина, все считались братьями и сестрами во Христе, а сирым и убогим истинный христианин был обязан помогать.

Эта идея, неслыханная для языческого общества, особенно поразила Владимира. Он ввел в обычай бесплатное кормление киевской бедноты. Телеги с хлебом, мясом, рыбой и медом разъезжали по городу, и всякий мог утолить свой голод. По воскресеньям ворота княжеского дворца распахивались и на столы выставлялось угощение для простонародья.

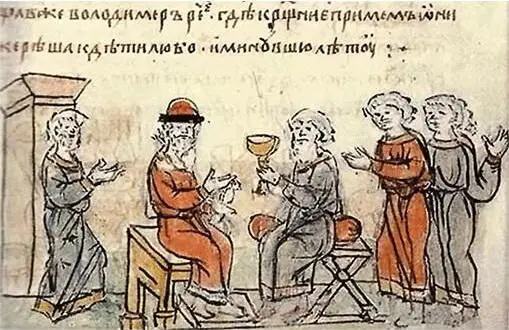

«Ласковый» Владимир

Радзивилловская летопись

Неизвестно, сколько времени продолжался этот разгул благотворительности, но память о неслыханной щедрости князя сохранилась в народной памяти на долгие века. «Святым», «Равноапостольным» или «Крестителем» Владимира именуют только официальные источники, а в фольклоре, в былинах правителя называют «ласковым» и «Красным Солнышком»: он милостив, озаряет всех своим сиянием и беспрестанно пирует.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Борис Акунин - Седмица Трехглазого (сборник) [без иллюстраций]](/books/27748/boris-akunin-sedmica-trehglazogo-sbornik-bez-il-thumb.webp)

![Борис Акунин - Смерть на брудершафт (фильма пятая и шестая) [с иллюстрациями] [Странный человек + Гром победы, раздавайся]](/books/265033/boris-akunin-smert-na-brudershaft-filma-pyataya-i-thumb.webp)

![Борис Акунин - Просто Маса [с иллюстрациями]](/books/436510/boris-akunin-prosto-masa-s-illyustraciyami-thumb.webp)