Однако не исчезло и значение древних промыслов — охоты, рыболовства. Обилие зверя, дичи и рыбы было своего рода подстраховкой от ненадежности крестьянского существования. В хрониках этого периода часто говорится о засухах и неурожаях, но о большом голоде с человеческими жертвами только дважды (в 1127 и 1230 г.г.). Если не уродился хлеб, спасали лес и река.

Охотничье искусство стояло на высоком уровне. Большие княжеские охоты по размаху и организованности напоминали боевые операции. Огромные участки леса огораживались длинными сетями, целые отряды загонщиков направляли зверей к нужному месту. В «Поучении Мономаха» великий князь перечисляет свои охотничьи достижения в одном ряду с государственными и военными свершениями. Держали специально обученных псов, соколов, даже дрессированных барсов (эта византийская наука была утрачена егермейстерами последующих веков). Обычные люди, конечно, охотились попросту: стрелами, копьями, ловушками и силками, но, в отличие от князей и бояр, не ради забавы, а для пропитания.

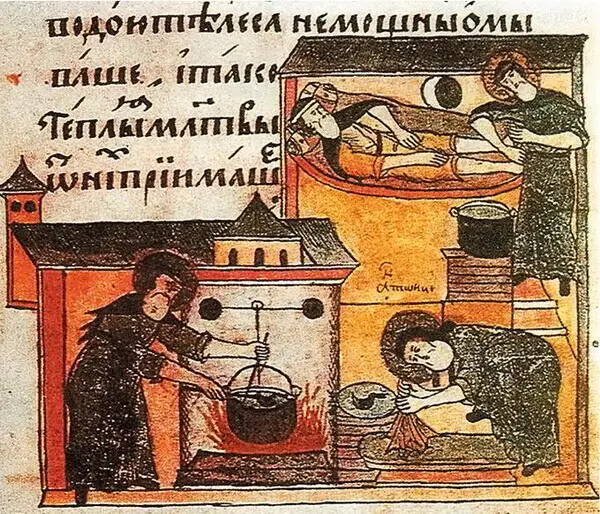

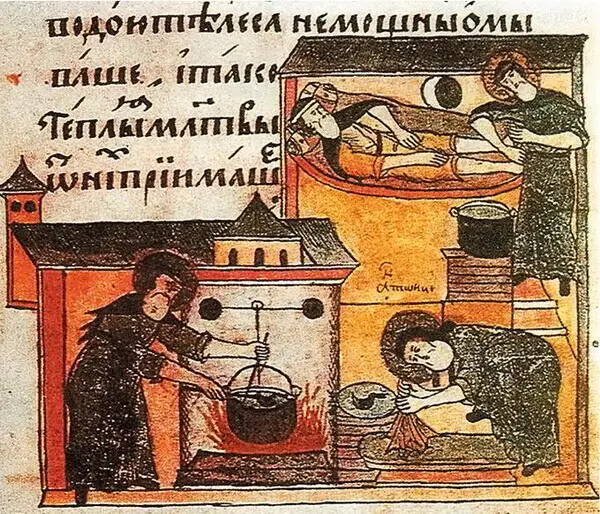

Варение соли ( Миниатюра из рукописи «Житие Зосимы и Савватия»)

Рыболовство на реках и озерах существовало издревле, но получило особенное развитие в связи с христианизацией, поскольку спрос на рыбу сильно увеличивался во время религиозных постов. Отдельным направлением водного промысла была добыча ворвани и моржовых клыков («рыбьего зуба»), доходных статей новгородского экспорта.

Важной отраслью хозяйства в домонгольской Руси было бортничество. Мед в основном потреблялся на внутреннем рынке (преимущественно для винокуренных целей), а воск, пользовавшийся постоянным спросом для свечного производства, в значительной степени шел в Византию и Западную Европу.

Вторым по значению «стратегическим» пищевым продуктом после хлеба считалась соль. На русских территориях ее добывали новгородцы, выпаривая морскую воду на огромных сковородах, и галичане, имевшие в Карпатах соляные копи. Этого не хватало, и возник прибыльный промысел — доставка соли с берегов Черного моря. Соль на Руси была традиционным дефицитом и предметом спекуляций, из-за чего подчас случались народные волнения.

Большой проблемой России во все времена являлось дорожное сообщение, затрудненное огромными расстояниями и в особенности скверным климатом. Пока главными транспортными артериями оставались реки, путешествия и доставка грузов были относительно просты — но не весной, в период ледохода, и не летом, во время суши.

Когда жизнь передвинулась от речных берегов вглубь, возникла потребность в дорогах. Она так и осталась нерешенной. Торных путей было очень мало. Весной и осенью из-за распутицы движение по ним практически прекращалось. Обилие водных преград при почти полном отсутствии мостов создавало дополнительные трудности.

В тринадцатом веке, как и в дорюриковские времена, все основные поездки совершались зимой, на санях — либо, если была такая возможность, по воде. Инфраструктуры как таковой, в общем, не существовало — за исключением дорог, соединявших близко расположенные города.

О промышленности применительно к тринадцатому веку говорить, конечно, не приходится, однако некоторые производства на Руси все же существовали, хоть и не имели экспортного значения. Вся продукция русских артелей и мастерских была рассчитана на внутреннее потребление. Чуть не во всяком крестьянском доме изготавливали ткань, в каждой деревне был свой гончар. Пожалуй, единственным промышленным товаром, вывозившимся за рубеж, являлась юфть — мягкая кожа особой выделки, очень ценившаяся в Европе.

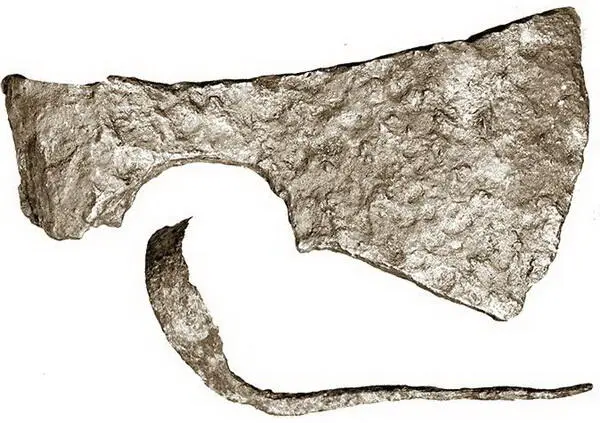

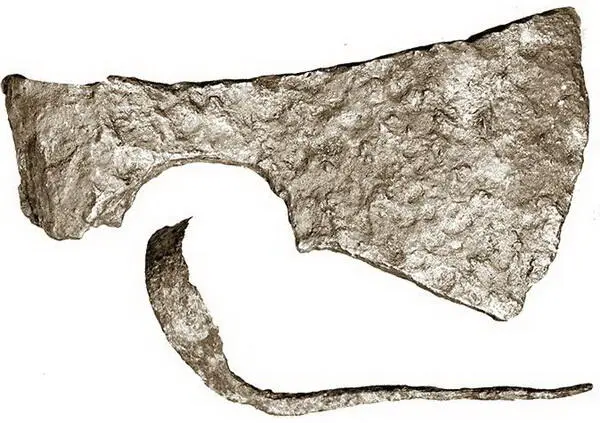

Русский топор XIII века

На хорошем уровне в Древней Руси находилась металлургия — точнее, обработка железа, поскольку никаких других руд на территории страны не было. И медь, и олово, и свинец доставляли из-за границы. Зато залежей железа было много.

Русское оружие по качеству не уступало иноземному, а кольчуги пожалуй что и превосходили. Особенно хороши были топоры.

На Руси отсутствовала добыча драгоценных металлов, поэтому серебро ввозили и из Европы, и из Азии, и из Византии. Еще труднее приходилось с золотом — его удавалось получать только через греков. А между тем без золота и в особенности без серебра, главного менового эквивалента эпохи, были бы невозможны денежные отношения, к тринадцатому веку уже совершенно вытеснившие натуральный обмен.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Борис Акунин - Седмица Трехглазого (сборник) [без иллюстраций]](/books/27748/boris-akunin-sedmica-trehglazogo-sbornik-bez-il-thumb.webp)

![Борис Акунин - Смерть на брудершафт (фильма пятая и шестая) [с иллюстрациями] [Странный человек + Гром победы, раздавайся]](/books/265033/boris-akunin-smert-na-brudershaft-filma-pyataya-i-thumb.webp)

![Борис Акунин - Просто Маса [с иллюстрациями]](/books/436510/boris-akunin-prosto-masa-s-illyustraciyami-thumb.webp)